Früher stritten Minderheiten für gleiche Rechte für alle. Heute geht es darum, dass einen die Gesellschaft beim Identitätswechsel unterstützt, indem alle so reden, wie Aktivisten das wollen. Das ist ein neues, radikales Konzept.

Ich habe einen Traum. Ich streife die Fesseln meiner bürgerlichen Existenz ab und gehe fortan als Königliche Hoheit durchs Leben. Seine Exzellenz J. F., das wäre ein angemessener Titel.

Ich hatte schon immer den Eindruck, zu Höherem berufen zu sein. Als Kind habe ich mir einen Thron gebaut, von dem aus ich meinen imaginären Hofstaat dirigierte. In der Schule fiel ich durch meine gewählte Ausdrucksweise auf. Das Repräsentieren liegt mir im Blut, kann man sagen.

Bis vor Kurzem wäre es unvorstellbar gewesen, per Selbsterklärung in den Hochadel vorzustoßen. Aber die neue politische Welt hält unendliche Möglichkeiten bereit. Wenn man aus den Zwängen der heterosexuellen Matrix ausbrechen kann, indem man sich jeder Geschlechtszuordnung verweigert: Warum dann nicht auch per Handstreich die bürgerlichen Klassenschranken überwinden?

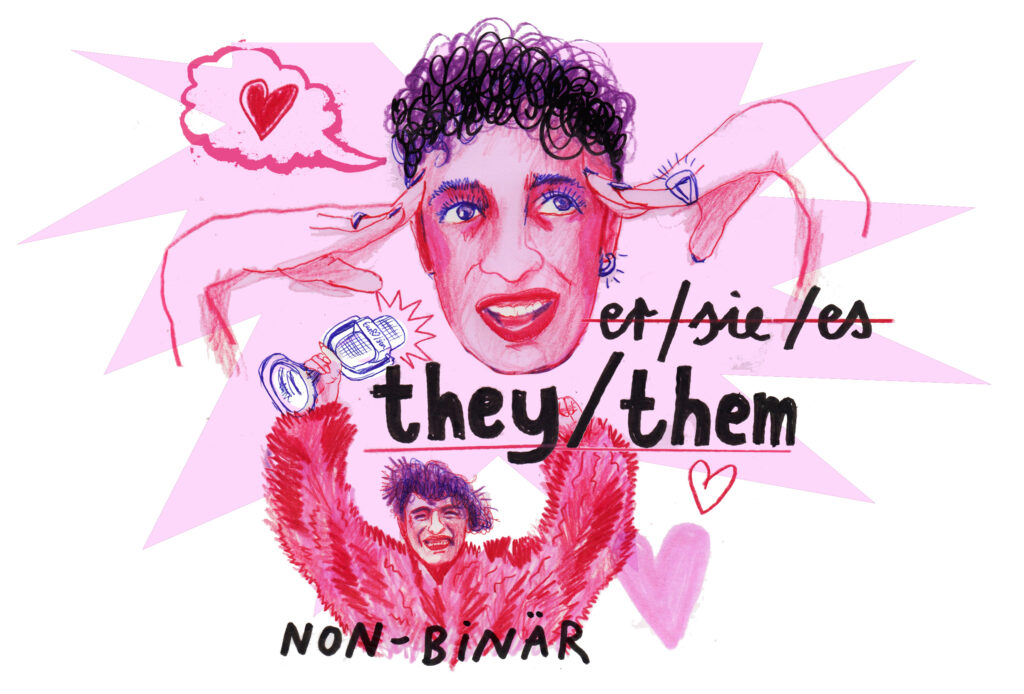

Von nun an lauten meine Pronomen: Ihre oder Seine Hoheit. Auf Twitter habe ich den Wechsel schon vor ein paar Wochen vollzogen. „Pronouns: His / Her Highness“ steht da seit Anfang Mai. Andere wählen „them“ oder „they“ – dagegen ist meine Bitte vergleichsweise bieder.

Die neue Anrede wird nicht jedem sofort mühelos über die Lippen gehen. Aber ich habe mich durch den Medienkritiker Stefan Niggemeier, einen der unbestechlichsten Beobachter des Zeitgeschehens, zum Coming-out ermuntert gefühlt. „Der Eurovision-Gewinnersong handelt von einem Menschen, der seine nicht-binäre Identität gefunden hat“, schrieb er nach dem Sieg des Schweizer Kandidaten Nemo, der ausschließlich als Nemo angesprochen werden möchte. „Da wär’s doch schön, es wenigstens zu versuchen, diesen Wunsch zu respektieren.“

Das hat in mir etwas ausgelöst. Was Nemo für die Transgender-Welt ist, möchte ich für alle blaublütigen Seelen sein, die sich als transbürgerlich identifizieren. Und jetzt soll bitte keiner kommen und sagen: Das könne man nicht vergleichen. Die Bedeutung einer Minderheit bemisst sich ja hoffentlich nicht an ihrer Größe.

Sie halten das für abseitig? Wenn selbst die „FAZ“ in ihrem Beitrag zum Eurovision Song Contest peinlich genau darauf achtet, alle Personalpronomen zu vermeiden, weil Nemo die Verwendung als Respektlosigkeit gegenüber seinem neuen Selbst empfindet, dann weiß man, dass die Sache die Nische verlassen hat.

„They / them“ ist zugegebenermaßen im Deutschen etwas unpraktisch. Nicht wenige Menschen haben schon Mühe, „der“, „die“ oder „das“ korrekt zu verwenden.

Aber wenn es um den Fortschritt geht, müssen Opfer gebracht werden – im Zweifel auch von den grammatikalisch Benachteiligten.

Was darf man von der Gesellschaft an Anpassungsleistungen verlangen? Das ist die Frage der Stunde. Toleranz war gestern. Dass man wegen seiner Andersartigkeit keine Nachteile erleidet und ansonsten von der Mehrheit in Ruhe gelassen wird, hat als Forderung ausgedient. Heute geht es darum, dass einen die Umwelt auf dem Weg des Identitätswechsels aktiv unterstützt und dann in der neuen Rolle bestärkt und bestätigt.

Nichts anderes bedeutet es ja, wenn man sich im öffentlichen Sprachgebrauch an die Vorgaben derjenigen hält, über die man spricht. Und die Vorgaben ändern sich: Statt von nichtbinären Menschen spricht man jetzt von Tin*-Personen, wie ich einem Artikel in der „taz“ entnommen habe.

Die Sache ist kein Scherz. Die Szene kann schon bei kleinen Nachlässigkeiten sehr empfindlich reagieren. Dem Schweizer Moderator Sven Epiney unterlief in seiner Livemoderation zum Song Contest der Fehler, Nemo ein paar Mal zu misgendern, wie dies Vergehen in der Transcommunity heißt. Statt konsequent nur von Nemo zu sprechen, sagte Epiney hin und wieder „er“. Das reichte, um seine Qualifikation für weitere Auftritte in Frage zu stellen.

Der Soziologe Alexander Zinn, ein Veteran der Bewegung, hat kürzlich daran erinnert, dass der große Erfolg der Schwulenbewegung in ihrer Anschlussfähigkeit lag. Es ist kein Zufall, dass Gloria Gaynors „I am what I am / and what I am needs no excuses“ zum Hit wurde. Jeder konnte sich in dem Song wiederkennen, schreibt Zinn, denn jeder macht in seinem Leben derartige Erfahrungen: wegen individueller Eigenschaften geringgeschätzt und ausgegrenzt zu werden. Bei den einen ist es das Körpergewicht, bei anderen die falsche Klamotte oder eine unpassende Herkunft.

Sich zu seinem Anderssein zu bekennen, ist ein großer und nicht selten schmerzhafter Schritt. Ich erinnere mich gut daran, wie mein bester Freund Knud sein Coming-out hatte. Wir standen an der Schwelle zur Volljährigkeit, das Abitur lag in Reichweite, eine Freundin hatte zur Gartenparty in ihr Elternhaus in Hamburg-Wellingsbüttel geladen, dem Vorort, indem wir lebten.

Knud war mit seinem neuen Freund gekommen, einem angehenden Arzt und die erste große Liebe. Ich wusste, dass die beiden ein Paar waren, aber ich war an dem Abend auch der einzige. Als die Party ihrem Höhepunkt entgegenging, stellten sich die beiden eng umschlungen auf die Terrasse und küssten sich.

Was soll ich sagen? Es war ein Riesenskandal. Knuds Mutter fiel in Ohnmacht. Sein Vater schrie herum, dass er keine Schwulen dulde und der Kerl, der seinen Sohn um-arme, gefälligst seine Finger bei sich behalten solle. Und ich? Ich fand’s großartig und wahnsinnig mutig. Those were the times. Man wusste auch im anständigen Wellingsbüttel, dass es Männer gab, die Männer liebten. Aber bis dahin kannte man das nur aus dem Fernsehen.

Heute ist Knud mit Christian verheiratet, und das schon länger, als ich es in meiner ersten Ehe war. Auch seine Eltern haben sich irgendwann mit der Realität arrangiert. Aber er wäre eben nie auf die Idee gekommen, von seiner Umwelt zu verlangen, dass sie sich nach seinen Vorlieben

richtet. Im Gegenteil: Die Schwulen, mit denen ich aufgewachsen bin, waren stolz auf die Subkultur, die sie ausgebildet hatten. Auf unser braves Hetero-leben schauten sie mit einem gewissen nachsichtigen Spott.

Ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Aggressivität queere Aktivisten ihre Forderungen

vortragen. Ich mag mich irren, aber ich glaube nicht, dass diese Herangehensweise von Erfolg gekrönt sein wird. Aggression führt selten zu mehr Akzeptanz und Verständnis – schon gar nicht, wenn sie mit so wenig Charme und Verführungskraft einhergeht.

Die Leute sehen Transfrauen, die sich zwischen Schwimmerinnen oder Radrennfahrerinnen drängeln, und denken sich: Was machen die da? Man kann ihnen dreimal erklären, dass Frausein keine Sache der Biologie sei: Es verstößt gegen ein grundlegendes Gefühl der Fairness, wenn Sportlerinnen,

die als Männer allenfalls im Mittelfeld zu finden waren, plötzlich alle Preise abräumen.

Es sind übrigens fast immer als Männer geborene Frauen, die auf besonders brachiale Weise ihre Rechte einfordern. Von Transmännern, die ihr Leben als Frau begannen, hört man vergleichsweise wenig. Ich kann mich jedenfalls an keine Schlagzeile erinnern, wo eine Frau, die nun als Mann lebt, Einlass in ein Männerwohnheim oder eine Männer-umkleidekabine verlangt hätte.

Kein Fortschritt ohne Preis. Zum ersten Mal sind die Zu-stimmungswerte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen gesunken. Wann immer die Deutschen in den vergangenen Jahren gefragt wurden, wie sie zur Ehe für alle oder dem Adaptionsrecht für schwule und lesbische Paare stehen, stieg der Anteil derjenigen, die sagten, dass jeder nach seiner Façon glücklich werden solle. Damit scheint es vorerst vorbei. Erstmals lässt die Unterstützung für LGBT-Rechte nach, wie eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergab. Wäre ich schwul oder lesbisch, würde ich mir über-legen, ob es wirklich so wahnsinnig schlau ist, sich bei Leuten einzuhaken, die jeden als transphob beschimpfen, der nicht alle ihre Forderungen unterstützt.

„Tatsachenwahrheiten“ nannte Hannah Arendt Gewissheiten, die außerhalb aller Übereinkünfte liegen. Dass es zwei biologische Geschlechter gibt, gehört für die meisten Menschen zu diesen Tatsachenwahrheiten. Ich fürchte, damit hat sich mein Traum des Gottkaisertums erledigt. Die Leute sehen meinen Namen und wissen: Das wird nichts

mit dem neuen Leben als Cäsar.

© Michael Szyszka