Eine Politikerin darf nicht zu Wort kommen, weil man jeden Satz so fürchtet, dass er sofort übertönt werden muss – lässt sich ein größeres Eingeständnis der Hilflosigkeit denken?

Wie muss man sich den gemeinen CDU-Abgeordneten vorstellen? Wenn man der stellvertretenden „Spiegel“-Chefredakteurin Melanie Amann glauben darf, dann so: als zitterndes Affektbündel, das seine Stichworte von rechts außen bezieht, unfähig zu einem eigenständigen Gedanken oder einer echten Gewissensregung, getrieben von der Angst vor populistischen Einpeitschern.

Wenn sie bei der Union über Migration, Bürgergeld oder neue Verfassungsrichter abstimmen: Es sind die „rechten Hetzportale“, die den Takt bestimmen. „Sie haben in Unionskreisen eine beängstigende Reichweite, und gegen ihre Propaganda fruchtet kein Argument. Diese Woche waren sie nicht nur wirkmächtiger als seriöse Medien, sie haben de facto die Unionsfraktion regiert.“ So stand es vor ein paar Tagen in einem „Morning Briefing“, so stand es mehr oder weniger offen auch in einem Leitartikel. Die Idee, dass CDU-Abgeordnete aus freien Stücken oder innerer Überzeugung handeln könnten? Für Frau Amann offenbar ausgeschlossen.

Von Charaktermasken sprach die RAF verächtlich, so drückt man sich heute nicht mehr aus. Aber gemeint ist Ähnliches. Auch deshalb hat der Fall Brosius-Gersdorf für die Linke solche Bedeutung. Er gilt als der Beweis für den Einfluss rechter Plattformen – oder wie es Lars Klingbeil ausdrückt: die Macht rechter Netzwerke.

Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft mir in den vergangenen Tagen das Schaubild eines grünen Thinktanks präsentiert wurde, wie man bei „Apollo News“, „Nius“ und „Tichys Einblick“ Stimmung gegen die Richterkandidatin macht. Umgekehrt liegt hier auch der Grund, weshalb unbedingt an Frauke Brosius-Gersdorf festgehalten werden muss. Würde man die Kandidatur zurückziehen, hätte man dem Druck der rechten Netzwerke ja nachgegeben.

Dass sie auch links der Mitte bei der Verschwörungstheorie angekommen sind, zeigt das Ausmaß der Verzweiflung. Wer sich die Welt nur noch als Ergebnis einer rechten Kampagne erklären kann, ist mit seinem Latein am Ende. Tatsächlich ist es wie so oft, wenn ein Thema hochkocht: Zum Schluss sind alle möglichen Leute beteiligt. Aber von der Beteiligung zur Anstiftung ist es ein großer Schritt.

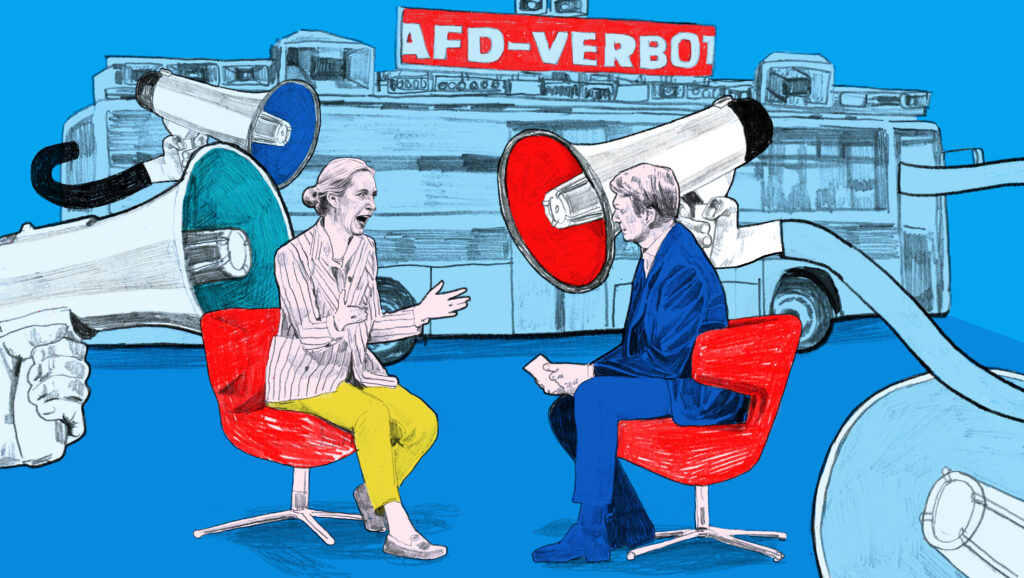

Wo man überall nur noch Verschwörer sieht, neigt man zu Überreaktionen, auch das ist nahezu unvermeidlich. Wenn es ein Symbolbild gibt für die Hysterie, die das linke Lager erfasst hat, dann ist es der Protest gegen das ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel.

Eine Politikerin, die nicht zu Wort kommen darf, weil man jedes Wort so fürchtet, dass es übertönt werden muss – kann man sich ein größeres Eingeständnis der Hilflosigkeit vorstellen?

Kulturkampf war einmal die Paradedisziplin der Linken. Eine ganze Generation ist in dem Bewusstsein groß geworden, über die flotteren Begriffe, die prägenderen Überschriften und die zündenderen Ideen zu verfügen. Einer der Großmeister, der Theaterintendant Claus Peymann, wurde gerade zu Grabe getragen. Ich habe mich weidlich über ihn und den steuerfinanzierten Revolutionsgestus lustig gemacht, der nur mit ausreichend Staatsknete die Verhältnisse zum Tanzen bringt.

Aber erstens verdanke ich Peymann eine der besten Szenen meines Films „Unter Linken“. Wie er vor laufender Kamera die ihm gereichte Honorarvereinbarung unterschrieb, weil er nichts ohne Subvention machte, auch kein Interview mit „Spiegel TV“, ist wahnsinnig komisch.

Außerdem musste ich immer neidvoll anerkennen, dass Peymann in all seiner Großsprecher- und Angeberei eine Grandezza und Coolness besaß, von der die TikTok-Epigonen nur träumen können. Schaut man sich bei den Nachfolgern um, entdeckt man vor allem Angst und Langeweile. Wenn dort einer aus der Reihe tanzt, dann aus Versehen.

Ich komme aus dem goldenen Jahrzehnt der Theorie. Ich weiß noch, wie glitzernd und verführerisch die Linke sein konnte. Als ich die Uni besuchte, stand die Franzosenlehre hoch im Kurs. Michel Foucault, Jacques Derrida, Luce Irigaray, dazu natürlich ein strukturalistisch aufgebürsteter Marx. Auch wenn ich nur die Hälfte verstand, fühlte ich mich doch als Eingeweihter. Keine Ahnung, was die Juso-Anführer so lesen. Aber ich fürchte, wenn man ihnen mit dem Überbau kommt, schlagen sie einem als Erwiderung das Berliner Enteignungsgesetz um die Ohren.

Der für die Grünen zuständige „Zeit“-Redakteur Robert Pausch hat neulich in einem längeren Artikel festgehalten, dass die interessantesten Debatten heute bei der Rechten stattfinden würden. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war ein Rededuell, das sich das Verlegerpaar Götz Kubitschek und Ellen Kositza mit dem AfD-Auf- und Anrührer Maximilian Krah zum Begriff „Remigration“ geliefert hatte.

Der Text von Pausch (Kernsatz: „Die radikale Rechte ist heute der Ort, an dem am lebhaftesten über Politik diskutiert wird“) hat für einige Furore gesorgt. Im eigenen Blatt wurde Pausch sofort getadelt, er unterschätze die Gefährlichkeit der Bewegung. Aber ich denke, er hat recht. Was Scharfsinn und Belesenheit angeht, steckt einer wie Kubitschek jeden, der bei den Linken den Ton angibt, in die Tasche. Das ist am Ende wie vieles andere auch eine Frage der Bildung.

Die Anhänger von Rot-Grün ziehen sich jetzt auf das Argument zurück, SPD und Grüne seien vielleicht etwas langweilig, aber dafür verlässlich. Wenn man sich die neue SPD-Vorsitzende Bärbel Bas ansieht, fällt es schwer zu widersprechen. Dass von Frau Bas auch nur ein Satz zu erwarten wäre, der über Parteistanzen hinausginge, glauben nicht einmal die treuesten Fans.

Deshalb darf auch in keinem Porträt der Hinweis fehlen, dass sie aus einfachen Verhältnissen stamme. So will man Kritik vorbeugen. Dabei verrät der Satz eine erstaunliche Unkenntnis der einfachen Verhältnisse. Gerade dort, wo man sich einen klaren Blick auf die Dinge bewahrt hat, sprechen viele eine anschauliche und oft auch humorvolle Sprache.

Eine der lustigsten Szenen aus dem Innenleben des Bundestags, die sich im Netz finden lassen, zeigt eine Schulklasse, die bei Alice Weidel für Selfies ansteht, während die Lehrerin verzweifelt zum Aufbruch drängt. Jugendliche haben ein untrügliches Gefühl, wer cool ist und wer nicht. Dagegen kommen weder die Omas gegen Rechts mit ihren Trillerpfeifen an noch der Lärmbus des Zentrums für Politische Schönheit.

Was vielen, die ständig gegen rechts anschreiben, völlig zu entgehen scheint, ist, welch unverhofftes Geschenk sie denjenigen bereiten, die zu verachten sie vorgeben. Wäre ich Julian Reichelt, könnte ich mein Glück nicht fassen. Was kann einem Besseres passieren, als vom „Spiegel“ attestiert zu bekommen, dass man mehr Einfluss besitzt als der „Spiegel“ selbst? Das ist der Ritterschlag.

„Wirkmächtiger als seriöse Medien“? Ich halte das für großen Unsinn. In Wahrheit erreichen Plattformen wie „Nius“ und „Apollo News“ nur diejenigen, die ohnehin überzeugt sind. Aber ich würde das an deren Stelle sofort auf die Werbeplakate schreiben. Und wer weiß: Wenn man es lange genug behauptet, wird es irgendwann sogar wahr.

© Silke Werzinger