Australien hat Social Media für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Auch in England denkt man über Altersbeschränkungen nach. Nur den Koalitionären in Berlin scheint die psychische Gesundheit von Kindern nicht so wichtig zu sein

Stellen Sie sich vor, Ihre zehn Jahre alte Tochter wurde von einem visionären Milliardär für ein Mars-Besiedlungsprogramm ausgewählt. Kinder kämen mit den ungewöhnlichen Lebensbedingungen, die auf dem Mars herrschen, besser zurecht als Erwachsene, heißt es. Nachdem sie die Pubertät durchlaufen haben, werde ihr Körper dauerhaft auf den neuen Lebensraum zugeschnitten sein. So beginnt Jonathan Haidts Buch „Generation Angst“.

Ihnen ist die Sache verständlicherweise nicht ganz geheuer. Da ist die Strahlung. Man versichert Ihnen, dass Astronauten kein signifikant höheres Krebsrisiko hätten als andere Menschen. Aber Studien über einen längeren Aufenthalt im All existieren verständlicherweise nicht. Man müsste es also darauf ankommen lassen.

Dazu kommt das Problem mit der Schwerkraft. Schon nach wenigen Wochen verändert sich der Körper in der Schwerelosigkeit. Die Knochendichte nimmt ab, Körperflüssigkeiten sammeln sich an Stellen, wo sie es besser nicht tun sollten, zum Beispiel im Kopf, was zu Druck auf die Augäpfel führt. Welche Fehlbildungen die geringere Marsgravitation bei Körpern, die sich noch im Wachstum befinden, zur Folge hätte, ist völlig unklar.

Würden Sie unter diesen Umständen Ihr Kind dem Mann anvertrauen, der den Mars besiedeln will? Die Antwort jedes verantwortlich handelnden Elternteils wäre: selbstverständlich nicht. Warum lassen wir es dann zu, dass Unternehmen unsere Kinder in eine virtuelle Welt entführen, wo sie als Testkandidaten für eine radikal neue Form des Heranwachsens dienen, die im Gegensatz zu 140 000 Jahren Evolution steht, fragt Haidt.

Durchschnittlich 18 Stunden pro Woche verbringen schon Zehnjährige am Handy oder vor dem Computer. Was den schädlichen Einfluss angeht, ist man in diesem Fall nicht mehr auf Vermutungen angewiesen. Jugendliche, die sich weitgehend unkontrolliert auf Social Media bewegen, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an Angststörungen und Depressionen zu erkranken, sie zeigen häufiger Essstörungen wie Magersucht und Bulimie und entwickeln ein deutlich vermindertes Selbstvertrauen.

In besonders schlimmen Fällen werden sie suizidal, weil ihre Chatgruppe sich gegen sie wendet. Kinder an die Macht? Das kann nur jemand fordern, der keine Ahnung hat, zu welch destruktiver Energie Zwölfjährige fähig sind.

Seit die KI uns künstliche Gefährten zur Seite stellt, braucht es noch nicht einmal Klassenkameraden, damit sich das Leben verdüstert. Die „Spiegel“-Reporterin Frauke Hunfeld hat gerade in einem aufsehenerregenden Text den Fall eines 14-Jährigen aus Florida nachgezeichnet, der sich in einen Chatbot verliebte und sich dann das Leben nahm, als ihm die Maschine den Befehl gab, sich mit ihr zu vereinen. „Character.ai“ heißt die Plattform. Im August 2024 hat Google für 2,7 Milliarden Dollar die Lizenz erworben.

Den Eltern kann man keinen Vorwurf machen. Als sich ihr Kind immer mehr in sein Zimmer zurückzog, haben sie alles kontrolliert: TikTok, WhatsApp, Facebook. Sie fanden dort nichts Beunruhigendes. Woher hätten sie ahnen sollen, dass das Unheil in dem Fall über die Suchmaschine kam? Sorry, sagen die Anwälte von Google. Der tragische Tod täte ihnen leid, aber sie seien nicht haftbar zu machen.

Wir haben alles reguliert. Das Spielgerät ist TÜV-geprüft, Kindersitze gleichen Hightechgeräten. Der Kinderbrei ist selbstverständlich BPA-frei und in jeder Hinsicht als unbedenklich zertifiziert. Doch ausgerechnet bei den digitalen Medien, mit denen sich die Kinder den lieben langen Tag beschäftigten, vertrauen wir auf die Zusicherung der amerikanischen Konzerne, dass alles schon seine Richtigkeit habe.

Es gibt erste Gegenwehr. Australien hat den Zugang zu sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. In Großbritannien wird diskutiert, ob man dem Beispiel folgen soll. Auslöser ist dort die Netflix-Serie „Adolescence“, in der ein 13-Jähriger seine Mitschülerin ersticht, weil er sich auf Instagram gemobbt fühlt. In Deutschland soll es jetzt in Hessen und Baden-Württemberg ein Handyverbot an Schulen geben. Aber das war es bei uns bislang.

Interessanterweise sieht man vor allem in linksliberalen Zeitungen strengere Regeln skeptisch. Die Gefahren würden weit übertrieben, heißt es. Minderjährige müssten halt lernen, verantwortlich mit den Neuen Medien umzugehen. Das erinnert an das Argument der Waffenindustrie: Es sind nicht die Waffen, die töten, sondern es sind die Menschen, die sie unsachgemäß benutzen.

Es ist wirklich verrückt. Viele Eltern lassen den Nachwuchs keinen Meter mehr aus den Augen. Mancherorts muss die Polizei morgens Sperrzonen errichten, weil die Zahl der Elterntaxis überhandnimmt. Aber sobald die Tür hinter den Kindern zufällt, überlässt man sie für Stunden der Obhut von Internetmilliardären, denen man schon von Weitem ansieht, dass sie sozial schwer gestört sind.

Welches Suchtpotenzial die digitalen Ablenkungswelten entwickeln, weiß jeder, der über ein Smartphone verfügt. Die Apps sind so programmiert, dass sie direkt das Belohnungszentrum im Hirn ansprechen. Wir erziehen die Kinder zu Junkies und wundern uns dann, wenn sie die Hände nicht vom Telefon lassen können.

Ein Argument, mit dem sich jedes Elternpaar herumschlagen muss: „Aber der Jonas darf das auch.“ Was übersetzt so viel heißt wie: Wollt ihr, dass ich zum Außenseiter werde, gehänselt und verlacht? Es ist ein sehr wirksames Argument. Ich habe fünf Kinder. Die beiden ältesten sind, Gott sei Dank, schon aus dem Gröbsten raus. Aber mit den Kleinen ist es jedes Mal wieder ein Kampf.

Auf eine Art freiwillige Selbstkontrolle der Konzerne zu setzen, scheint mir kein geeignetes Konzept. Das ist so, als ob man dem Schlachter die Kontrolle des Schlachthofs übertragen würde. Kann gut gehen, wenn der Schlachter das Herz einer Nonne hat. Doch in der Regel siegt die Profitgier.

Die staatlichen Kontrollinstanzen? Sind heillos überfordert. Jugendschutz ist ein hohes Gut, aber bei den Techkonzernen streckt man die Waffen. Da reicht ein Klick, mit dem man erklärt, dass man das 16. Lebensjahr erreicht hat, und schon steht einem alles offen. Niemand könne von ihnen verlangen, das Alter der Kunden genauer zu prüfen, heißt es zur Begründung.

Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr neige ich dazu, das australische Modell für nachahmenswert zu halten. Es wird immer Jugendliche geben, die ein Verbot umgehen. Aber das ist wie mit dem Alkohol. Auch der ist überall verfügbar. Dennoch käme niemand auf die Idee, die Altersbeschränkung beim Verkauf aufzuheben.

Ich habe in den Entwurf für den Koalitionsvertrag gesehen. An alles haben die Unterhändler gedacht: die Einführung einer obligatorischen Elementarversicherung für Hauseigentümer. Die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Die gesundheitlichen Belange der queeren Community. Selbst die Regulierung des Ticketzweitmarkts für Sportveranstaltungen, um Verbraucher vor überhöhten Preisen zu schützen, ist ihnen eine Erwähnung wert.

Nur die psychische Gesundheit unserer Kinder scheint auch für die neue Regierung kein Thema zu sein. Das Einzige, was sich dazu findet, ist ein Wischiwaschi-Satz, wonach das Aufwachsen mit digitalen Medien Medienkompetenz brauche. Altersbeschränkungen für Minderjährige, Sicherheitsvorgaben an die Techkonzerne? Dazu kein Wort.

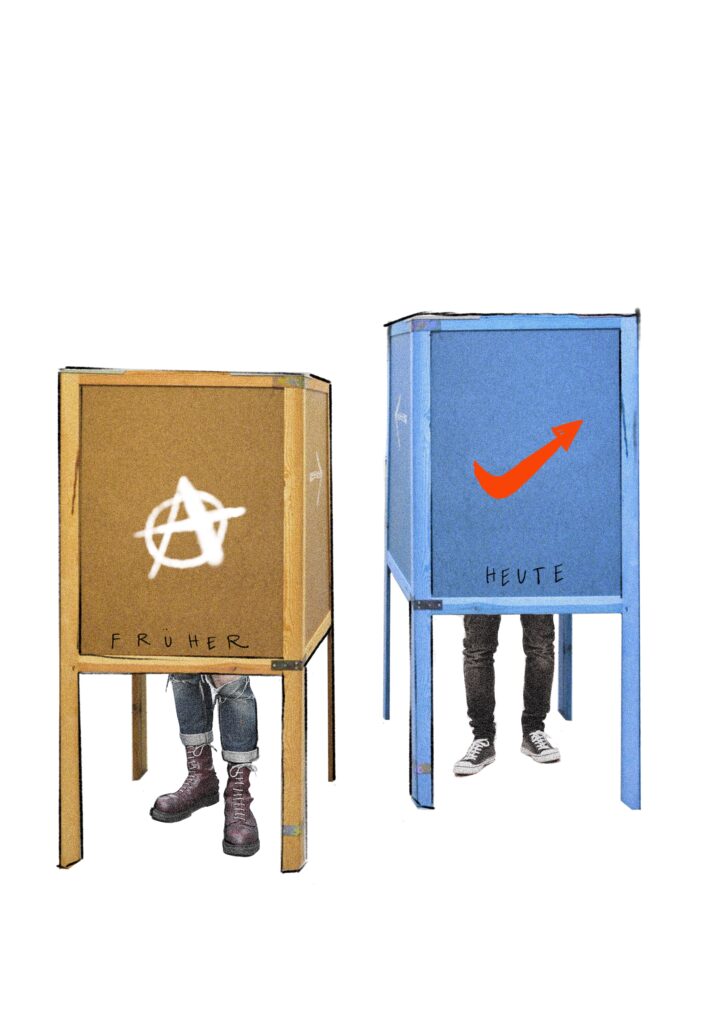

Aber das ließe sich ja noch ändern, nicht wahr? Weshalb nicht in den Koalitionsvertrag einen Passus aufnehmen, was man unter Jugendschutz im Zeitalter von Social Media versteht? Es gibt in Deutschland elf Millionen Kinder unter 14 Jahren. Da die meisten bei ihren Eltern leben, darf man davon ausgehen, dass es sich um eine nicht ganz unbedeutende Wählergruppe handelt – größer jedenfalls als die Anhänger des illegalen Glücksspiels oder die queere Community. Warum nicht mal zur Abwechslung etwas für die Mehrheit tun? Die wäre dafür dankbar.

© Michael Szyszka