Cancel Culture, Meldestellen gegen Andersdenkende, Hass ist keine Meinung – das Copyright für diese Art des Kulturkampfs liegt bei den Linken. Aber die Politik kennt keinen Patentschutz. Jetzt ist die Gegenseite am Zug

Aus gegebenem Anlass sei an dieser Stelle an das Schicksal des Rechtsanwalts William Prynne erinnert. Der arme Kerl hatte eine Theaterkritik verfasst, in der sich der Satz „Schauspielerinnen sind gewohnheitsmäßige Huren“ fand. Leider verstand Henrietta Maria von Frankreich, Gattin des britischen Königs Karl I., dies als Anspielung auf sich. Die Königin hatte kurz vor Erscheinen des Textes eine Rolle in einer dramatischen Darstellung am Hof übernommen.

Ein dummer Zufall, wie man so schön sagt. Nichts lag dem Autor ferner, als die Hoheiten zu beleidigen. Aber Henrietta Maria hatte es sich nun einmal in ihren nach landläufiger Meinung eher mittelmäßig schönen Kopf gesetzt. Also wurden Prynne beide Ohren vom Kopf gesäbelt, um die vermeintliche Beleidigung zu sühnen.

Niemand verliert in dem Teil, den wir den freien Westen nennen, noch seinen Kopf, weil er sich über den König und seine Gattin lustig gemacht hat, gottlob. Aber seinen Job ist er los, wenn er Pech hat. So weit reicht die Macht des Königs dann doch.

In den USA hat der Spaßmacher Jimmy Kimmel wegen „unsensibler Bemerkungen“ seine Show verloren. Ich dachte, es sei die Aufgabe eines Late-Night-Hosts, unsensible Bemerkungen zu machen, das gehöre zur Jobbeschreibung. Aber möglicherweise habe ich den Anschluss an die aktuelle Humorentwicklung verpasst.

Der Fall hat Wellen geschlagen, auch in Deutschland. Der „Spiegel“ stellte seinen Lesern die Frage, ob in den USA das Ende der Meinungsfreiheit drohe. 96 Prozent antworteten mit „ja“, nur 4 Prozent haben noch Hoffnung.

Mir persönlich kam die Ausladung vertraut vor. Das Copyright auf Cancel Culture liegt bei den Linken. Menschen, die einem nicht passen, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, ist eine Übung, die sie perfektioniert haben. Ich kann es in gewisser Weise verstehen: Warum sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen, wenn man sie einfach mundtot machen kann?

Nach der Entlassung von Kimmel stieß ich per Zufall auf einen älteren Clip, in dem die Vorzeigedemokratin Alexandria Ocasio-Cortez die Entlassung des Fox-News-Moderators Tucker Carlson feierte. Wörtlich sagte sie: „Deplatforming funktioniert, und es ist wichtig. Es passieren auch gute Dinge.“ Wäre man Zyniker, wäre man versucht zu sagen: Jetzt bekommt ihr einen Geschmack der Medizin, die ihr anderen verabreicht habt. Aber so denken wir Liberalen selbstverständlich nicht. Wie heißt es: When they go low, we go high. Oder so ähnlich.

Neben ihrem Hang zur Verbohrtheit hatte die Linke immer schon ein Talent für Naivität. Nicht der marxistisch geschulte Teil, diesen Vorwurf kann man Marxisten nicht machen. Aber die woke Truppe. Staatliche Meldestellen, Hass ist keine Meinung, der Kampf gegen Hate Speech – dieser Quark geht auf ihre Rechnung. Was haben sie gedacht, was passieren würde, wenn die andere Seite die Macht erobert? Dass die Rechten sich das anschauen und sagen: „Ne, also das ist unter unserer Würde, da machen wir nicht mit“?

Natürlich haben sie rechts der Mitte die Exmatrikulationsmethoden genau studiert, um sie in dem Moment, in dem sie das Sagen haben, selbst anzuwenden. „Provokation“ heißt nicht von ungefähr ein Buch aus der Denkschmiede des rechten Verlegers Götz Kubitschek, in dem beschrieben wird, was man von den Linken lernen kann.

Der Unterschied ist: Die Linke bindet bunte Girlanden um ihre Absichten, damit sie gefälliger aussehen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich auf Podien saß, wo darüber diskutiert wurde, ob es Cancel Culture überhaupt gebe. Die Rechte hingegen macht aus ihren Absichten kein Hehl. Es scheint fast so, als ob sie einen besonderen Kick daraus zieht, der Gegenseite zu drohen.

Vor wenigen Tagen hatte der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, einen Auftritt bei Fox News. „Wir werden euch finden“, sagte er an die Gegner gerichtet in die Kamera. „Wir nehmen euch euer Geld weg, eure Macht und, wenn ihr das Gesetz gebrochen

habt, eure Freiheit.“ Am Ende sah man ein Lächeln über sein Gesicht huschen.

Ich weiß, es klingt unangenehm, aber Cancel Culture erfüllt einen kommunikativen Zweck. Sie ist eine brutale und sehr effektive Art, eigene Normen und Werte durchzusetzen. Jetzt werden die Regeln neu austariert, könnte man sagen.

„Der Vorschlag der Rechten, Cancel Culture zu canceln, eignet sich gut als Slogan“, schrieb der MAGA-Vordenker Christopher Rufo nach der Amtseinführung von Donald Trump im Februar. „Wir sollten anerkennen, dass Kultur ein Mittel der Gesellschaft ist, um eine bestimmte Wertehierarchie zu etablieren und dann auch die Grenzen zu kontrollieren.“ Bis vor Kurzem waren es unbedachte Kommentare über die Biologie der Geschlechter, die zum Ausschluss führten. Jetzt sind es unsensible Bemerkungen über Themen und Helden der rechten Bewegung.

Ich wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass sich der Fall Kimmel nicht als Beispiel für rechte Cancel Culture eigne, weil der Disney-Konzern, der Kimmel beschäftigt, selbst zum linken Imperium gehöre. Mit Fakten stünde ich erkennbar auf Kriegsfuß, schrieb mir der AfD-Abgeordnete Jürgen Braun: Die Sache habe mit Trump rein gar nichts zu tun.

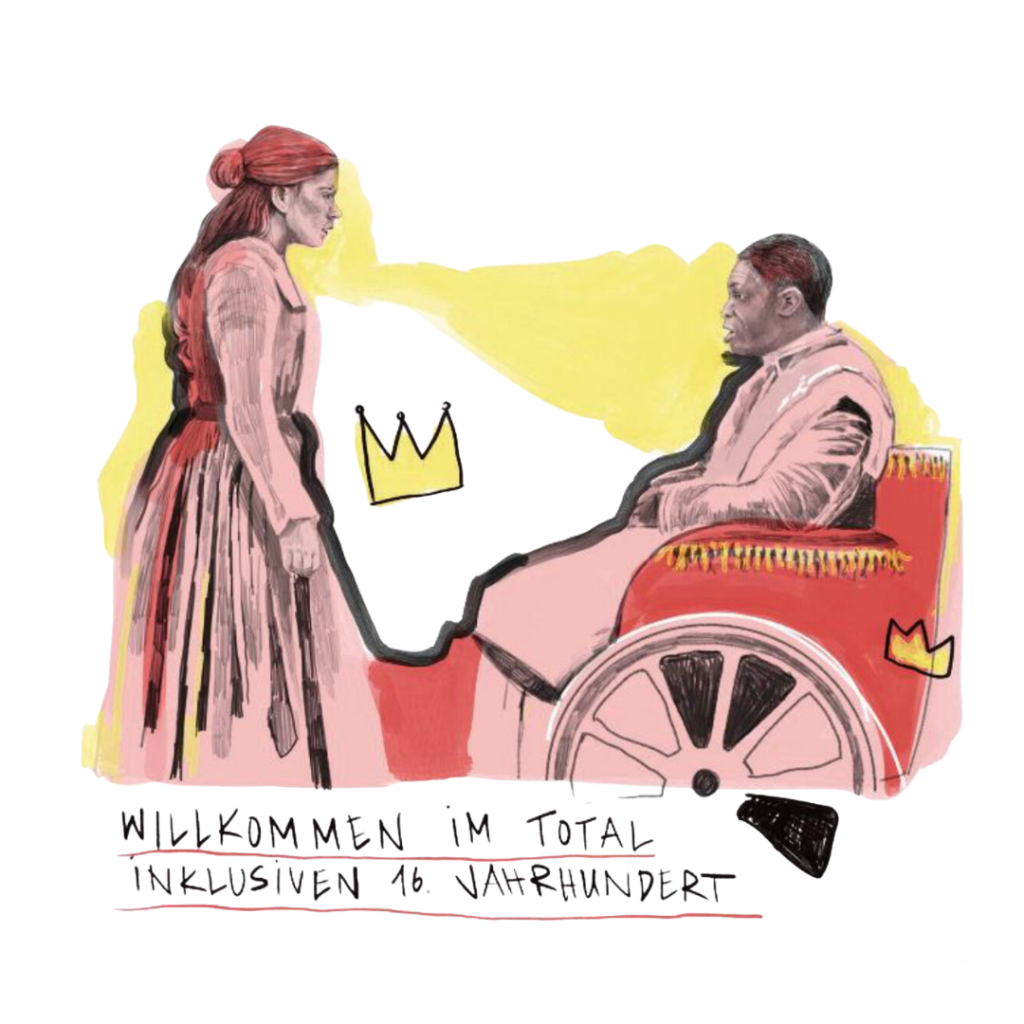

Ich fürchte, der Mann versteht vom Kapitalismus so viel wie Heidi Reichinnek. Disney war in den vergangenen Jahren immer auf der Seite der Demokraten, das stimmt. Aber jetzt sitzt im Weißen Haus eben nicht mehr Joe Biden, sondern der Sonnenkönig aus Florida. Und wenn man die Zustimmung der Regierung bei seinen Geschäften braucht, ist man auch bei Disney sofort bereit, einen Comedian unter den Bus zu schubsen. Wer glaubt, Unternehmen hätten so etwas wie eine politische Überzeugung, für die sie im Zweifel dann einstehen, der glaubt auch, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt und die Rentiere in Norwegen überwintern.

Wer waren die Ersten, die bei Trump zu Kreuze krochen? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der Apple-Chef Tim Cook. Bei der Amtseinführung saßen sie in der ersten Reihe, um dem neuen Herrscher zu huldigen. Da ist mir einer wie Elon Musk tausendmal lieber. Der hakte sich immerhin bei Trump ein, als noch nicht klar war, wer das Rennen machen würde. Wäre es schiefgegangen, hätten die Demokraten ihn bei lebendigem Leibe gehäutet und seine diversen Unternehmungen gleich mit.

Am Montagabend erreichte uns die Nachricht, dass Jimmy Kimmel wieder auf Sendung geht. „Go woke, go broke“, lautet ein Satz, der zusammen mit der Cancel Culture Karriere machte. Die Zahl von Unternehmen, die ihre Kunden verprellten, indem sie dem Zeitgeist huldigten, ist Legion. Wenn die Biermarke Bud Light plötzlich eine Transaktivistin zum Maskottchen erhebt, ist das so, als würde Ben & Jerry’s plötzlich seine Liebe zu Israel erklären.

„Go woke, go broke“ gilt in gleichem Maße für die neue Wokeness von rechts. Auf jeden Neukunden, den man gewinnt, wenn man plötzlich auf die Gegenseite schwenkt, kommt ein Schwung Fans, die sauer sind. Für alle, die Disney-Aktien besitzen, waren die vergangenen Tage nicht schön. Merke: Noch wichtiger als ein offenes Ohr in der Politik ist den Leuten in der Vorstandsetage der Börsenkurs, an dem ihre Boni hängen.

© Michael Szyszka