Wenn es eine Bastion gibt, in der die Linken noch unangefochten das Sagen haben, dann die Hochschule. Deshalb reagiert der Uni-Betrieb auch so allergisch, wenn jemand die Privilegien in Frage stellt

Was die beiden großen, politischen Lager unterscheidet? Zum Beispiel, dass Konservative denken, sie könnten ihre Kritiker besänftigen, indem sie ihnen entgegenkommen. Linke kämen nie auf diese Idee. Sie wissen, wenn sie einknicken, wird ihnen das als Schwäche ausgelegt. Deshalb kämpfen sie bis zum Schluss.

Die Bundesbildungsministerin hat ihre Staatssekretärin entlassen, um sich Luft zu verschaffen. Sie dachte, man würde es ihr positiv anrechnen, wenn sie ihre Mitarbeiterin unter den Bus schubst. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Jetzt wird erst recht ihr Rücktritt verlangt. Wer hätte das gedacht?

Ich habe als Journalist eine Reihe von Affären verfolgt. Meist geht es um persönliche Verfehlungen. Ein Politiker hat etwas angenommen, was er besser abgelehnt hätte. Er hat eine Reise gemacht, für die er nicht den vollen Preis entrichtet hat, oder eine andere Vergünstigung erhalten. Nachdem die Sache ans Tageslicht gekommen ist, versucht man ihm aus der Vorteilsannahme einen Strick zu drehen. Das ist der Klassiker.

Seltener ist das Amtsvergehen, also eine Entscheidung, die als so problematisch empfunden wird, dass sie den Politiker ins Straucheln bringt. Die voreilige Entlassung des Viersternegenerals Günter Kießling durch den damaligen Verteidigungsminister Manfred Wörner war so ein Fall.

Jemand hatte über Kießling in Umlauf gebracht, er sei schwul – damit galt er als Sicherheitsrisiko, weil angeblich erpressbar. Wie sich herausstellte, stimmte nichts. Wörner konnte sich dennoch halten, weil der Kanzler an ihm festhielt. Ob Frau Stark-Watzinger, die Bildungsministerin mit der geschassten Staatssekretärin, sich wird halten können, wird noch zu sehen sein.

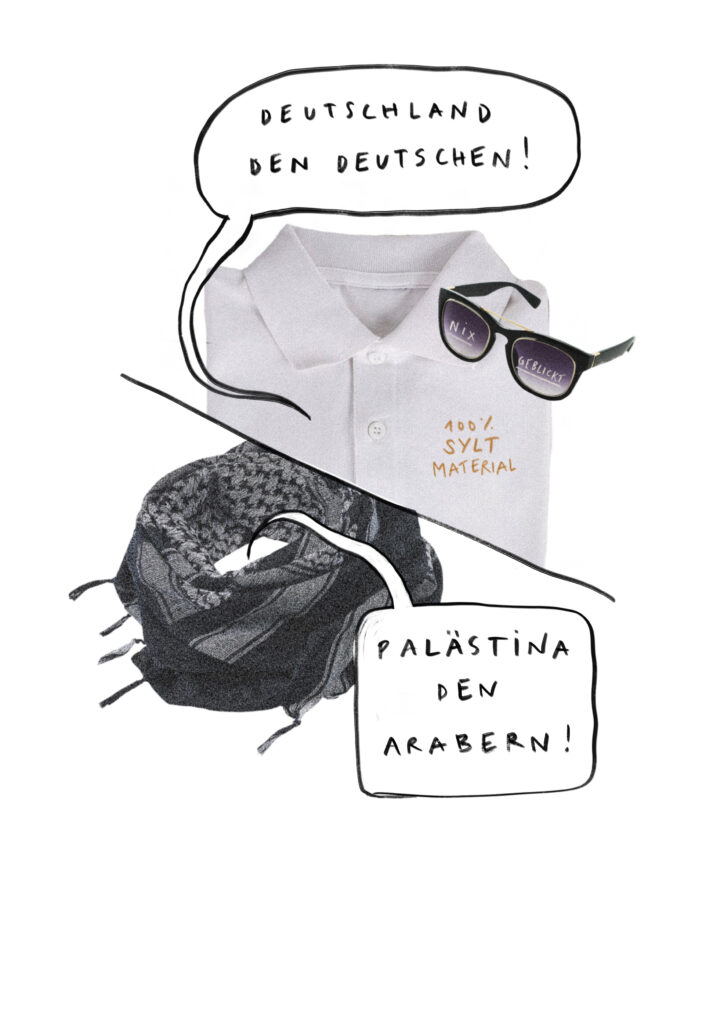

Die Ministerin hatte angeregt, Professoren, die ihre Solidarität mit schwer antisemitisch tätigen Studenten bekundeten, auf die Verfassungstreue überprüfen zu lassen. Ihre Staatssekretärin hatte außerdem um eine Liste der Fördergelder gebeten, die diesen Professoren gewährt wurden. Ich würde sagen, wer Straffreiheit für Studenten fordert, die die Zimmertür von Dozenten mit dem Terror-Zeichen der Hamas markieren, muss sich ein paar Fragen gefallen lassen. Aber darüber gab es nicht einmal eine Diskussion. Stattdessen wurde sofort eine Unterschriftenliste aufgesetzt – gegen die Ministerin.

Wenn es eine Bastion gibt, in der die Linken noch unangefochten das Sagen haben, dann die Hochschule. Es mag Professoren geben, die nicht links sind und das auch bekennen. Aber in der Öffentlichkeit hört und sieht man von ihnen so gut wie nichts. Eigentlich müsste man sie unter Artenschutz stellen. Aber so denken Unileitungen nicht. Das Bekenntnis zur Vielfalt gilt selbstverständlich nur, solange es zur eigenen Agenda passt.

Viel war in den vergangenen Tagen von der Wissenschaftsfreiheit die Rede, die es zu verteidigen gelte. Die Misstrauenserklärung der Ministerin sei der Versuch, diese Freiheit auszuhebeln, lautet der Vorwurf. So steht es auch in den Zeitungen, so erklären es ihre Kritiker.

Wissenschaftsfreiheit? Kommt drauf an, wen man fragt. Der akademische Mittelbau kann damit schon mal nicht gemeint sein. Niemand ist der Willkür so ausgeliefert wie Postdoktoranden, die sich von Projekt zu Projekt hangeln. Arbeitsschutz, Kündigungsschutz? Da kann man in diesem Milieu, das immerhin annähernd 200000 Menschen umfasst, nur lachen.

Als ordentlicher Professor ist man von beneidenswerter Unabhängigkeit, ähnlich dem Richter. Dem kann auch niemand mehr etwas sagen, nicht einmal, wie lange er zu arbeiten hat. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Davor liegen Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter, in denen man komplett vom Wohlwollen und der Protektion des Professors abhängt, an dessen Lehrstuhl man forscht.

Ein Fingerzeig, weil man sich zum Beispiel als politisch unzuverlässig erwiesen hat, und man steht auf der Straße. Deshalb hat sich an den Universitäten ein grauenhaftes Duckmäusertum breitgemacht. Wer den Kopf rausstreckt, riskiert seine Karriere, bevor sie richtig begonnen hat.

Ein zentrales Ziel der Linken war immer die Eroberung der Zitadellen der Erziehung. Die Ausbildung der Jugend in die Hände zu bekommen, davon träumten bereits die Achtundsechziger, jene sagenumwobene Aufbaugeneration, die ihren Aufstieg nicht von ungefähr aus dem Hörsaal begann. Außerdem galt die Wirtschaft als ein zu rauer Ort, wo einem Kapitalismuskritik nicht wirklich weiterhalf.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie die ersten Achtundsechziger als Referendare im Klassenzimmer auftauchten, und dann als Lehrer. „Ihr könnt Rainer zu mir sagen“, war der Satz, mit dem sich der neue Deutschlehrer vorstellte. Dass es mit dem lockeren Umgangston oft nicht weniger autoritär zuging, nur jetzt eben weniger offen, auch das bekamen wir bald spitz.

Noch attraktiver als die Schule war selbstverständlich die Hochschule. Was lag näher als die Universitäten des Landes zu Selbstversorgungsinstitutionen umzubauen, schließlich hatte man hier schon den Fuß in der Tür. Jetzt musste man nur dafür sorgen, dass einen niemand mehr vertrieb.

Mit der akademischen Prüfungsordnung, die vor der Berufung ins Professorenamt das Verfertigen einer Habilitationsschrift verlangte, wurde man auf pragmatischem Weg fertig. Neben die Habilitation trat die Möglichkeit „kumulativ“ zu habilitieren. Von nun an reichte auch ein Bündel verstreut publizierter Aufsätze, um als ordentlicher Professor an eine deutsche Universität berufen zu werden.

Der Effekt war unmittelbar spürbar. Die Zahl der Professoren stieg in nur sieben Jahren, zwischen 1972 und 1979, um 35 Prozent – eine Stellenexplosion, die es so nicht ein zweites Mal gab und ganze Studienzweige für die nächsten 30 Jahre gegen den Nachwuchs versiegelte.

Aus einem unerfindlichen Grund haben sich die Konservativen nie im gleichen Maße für die Bildung interessiert. Der letzte Kanzler, der das Thema ernst nahm, war Helmut Kohl. Der Mann war promovierter Historiker, im Gegensatz zu seinen Nachfolgern hatte er noch ein Gefühl für die Bedeutung der Geisteswissenschaft. Angela Merkel konnte mit Konservativen ohnehin nie etwas anfangen, mit Sprache schon gar nicht.

Wie wenig Bildung im konservativen Kanon in Wirklichkeit zählt, sieht man regelmäßig in Koalitionsverhandlungen. Bei der Verteilung der Kabinettsposten greifen Union und FDP zunächst nach dem Finanz- oder Wirtschaftsressort, das Wissenschaftsressort landet meist in den Händen eines Sozialdemokraten oder Grünen.

Ich halte das für einen kapitalen Fehler. Man sieht in den USA, wohin es führt, wenn man die Hochschulen sich selbst überlässt. Dann endet man bei einer Generation von Verirrten und Verwirrten, die die Muslimbrüderschaft für eine Wohltätigkeitsorganisation hält und Israel für einen Nazi-Staat.

Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit? Wenn es jemanden gibt, der völlig gefahrlos noch den größten Unsinn verzapfen darf, dann der deutsche Professor. Das Einzige, was einen als W2-Prof heute aus der Bahn werfen kann, ist ein Me-Too-Verfahren. Aber ansonsten? Daher hat auch nicht die Überprüfung der Verfassungstreue den Betrieb aufgescheucht, das sitzt man locker aus. Es war die Androhung, die Fördermittel zu kürzen, die die linken Akademiker auf die Zinne trieb. Bei den Subventionen hört der Spaß auf.

Manchmal sind Dinge, die wahnsinnig kompliziert erscheinen, in Wahrheit ganz einfach. Eine Unipräsidentin, der antisemitische Tweets gefallen, ist weiter im Amt. Eine Staatssekretärin, die damit aufräumen wollte, ist raus. Das ist die Lage. Dass es ausgerechnet die FDP war, die dazu die Hand reichte, ist eine traurige Erkenntnis, die weit über den Tag hinaus Wirkung entfalten wird.

Wie gesagt: Wenn es darum geht, mal einen Strauß auszufechten, sind viele Liberale zu ängstlich und zu weich. Das bekommen nur Linke hin. Deshalb sind sie ja auch da, wo sie sind.

© Michael Szyszka