Wenn Politiker gegen Journalisten juristisch vorgehen, ist das seltsam genug. Aber Journalisten, die Politiker wegen Beleidigung verklagen? Die beste Gegenwehr ist immer noch der Text, der weh tut. Aber das scheint démodé

Ich habe noch nie jemanden verklagt. Ich hätte Grund gehabt, so ist es nicht. Als was bin ich nicht schon alles beschimpft worden.

„Fleischhauer, friss Atommüll, Arschloch“, so beginnt mein Tag. Manchmal finde ich mich im Kofferraum eines Autos wieder. Für die Jüngeren, die mit den Memes der Siebzigerjahre nicht so vertraut sind: Der Kofferraum war der Fundort, indem die RAF die Leichen der Leute überstellte, die sie der Gerechtigkeit ihres Volksgerichtshofs zugeführt hatte.

Ich lese das und denke mir: „Gott, wenn’s der Triebabfuhr dient.“ Besser jemand macht sich in Wort und Bild Luft, als dass er auf noch dümmere Gedanken kommt.

Außerdem bin ich für Rechtsstreitigkeiten ein viel zu fauler Mensch. Was das an Energie kostet! Erst muss man eine Strafanzeige stellen. Dann muss man eine Dienststelle finden, die die Anzeige ernst nimmt. Und dann steht auch noch ein Gerichtsverfahren an.

Ich stecke meine Kraft lieber in meine Texte. Im Zweifel zahle ich es den Hatern doppelt heim, indem ich nächste Woche erst recht aushole. Das ärgert sie tausend Mal mehr als eine Strafanzeige.

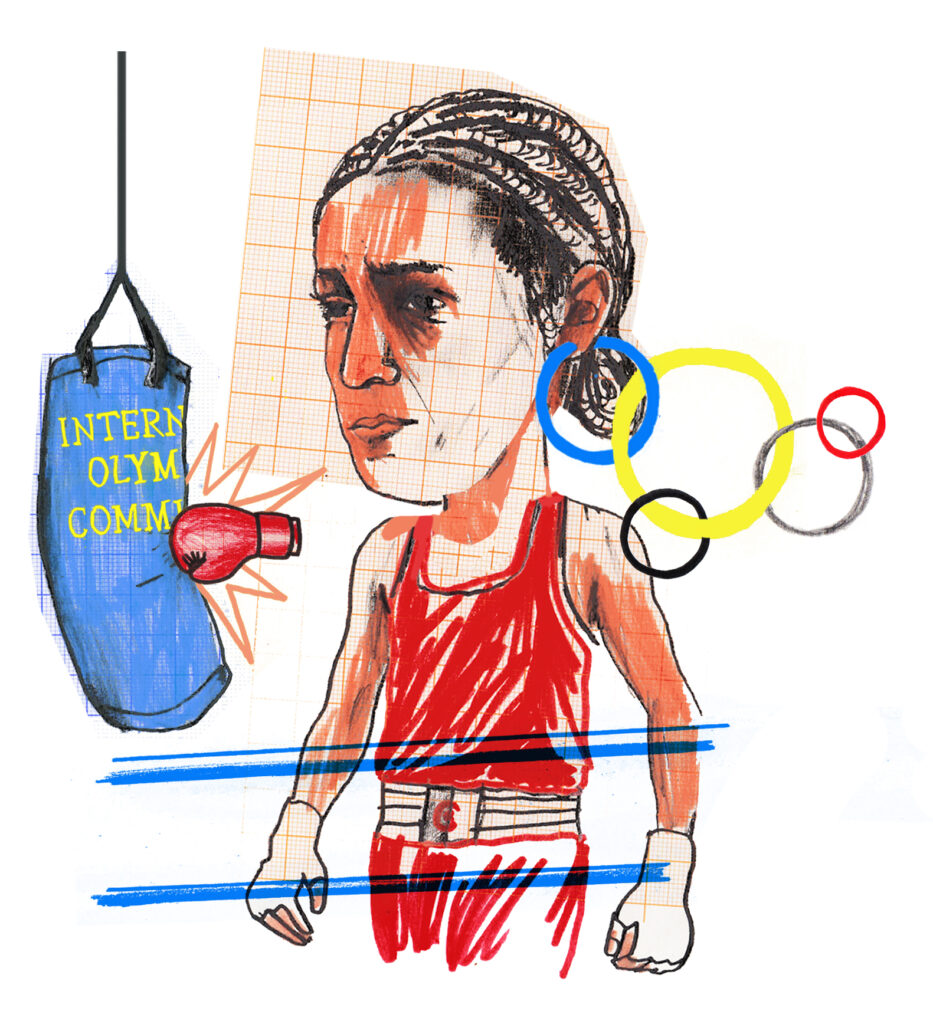

Die „Spiegel“-Redakteurin Ann- Katrin Müller hat auf X verkündet, dass sie den AfD-Abgeordneten Stephan Brandner erfolgreich wegen Beleidigung dranbekommen habe. Brandner hatte sie mehrfach als „Fa-schistin“ bezeichnet, beziehungsweise in Variationen als „Oberfaschistin“ und „Spiegel-Faschistin“.

Müllers Anwalt machte geltend, dass die Bezeichnung als Faschistin geeignet sei, der Ehre seiner Mandantin schweren Schaden zufügen und ihren Ruf als Journalistin herabzusetzen. Weil Brandner es unterließ, die Beleidigung umgehend zu löschen, und sogar noch einen draufsetzte, verdonnerte ihn das Landgericht Berlin zu einer Strafzahlung von insgesamt 50000 Euro.

Die Kollegin feiert das als großen Sieg. Ihr X-Account ist voll mit den Retweets von Stimmen, die ihr gratulieren, darunter der unweigerlich trötenhafte „Volksverpetzer“, der den Mut der „Spiegel“-Redakteurin lobte, sich zu wehren und der AfD die Grenzen aufzuzeigen.

Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es schon zweifelhaft, wenn Politiker gegen Journalisten juristisch vorgehen. Aber Journalisten, die Politiker verklagen? Zumal „Faschist“ oder „Oberfaschist“ eher gängige Ware ist. Tatsächlich ist der Vorwurf, ein Nazi zu sein, inzwischen so üblich, dass man sich fragen muss, was man falsch ge-macht hat, wenn man noch nie als Nazi bezeichnet wurde.

Ich bin ein Freund der üblen Nachrede. Die meisten Leute erschrecken, wenn man das sagt. Das könne man doch nicht sagen, meinen sie dann. Dem würde ich erstens mit dem Kabarettisten Werner Finck entgegenhalten: Da, wo’s zu weit geht, fängt die Freiheit erst an. Außerdem steht die Spottlust am Anfang der Aufklärung, um mal ins hohe Fach zu greifen.

Der Journalist solle sich mit nichts gemeinmachen, auch nicht mit einer guten Sache, lautet ein Rat, der angehenden Journalisten in Seminaren gegeben wird. Der einfachste Weg, dieser Empfehlung gerecht zu werden, ist es, sich mit Leuten, auf die es ankommt, zu verscherzen. Eine nahezu todsichere Methode, Distanz zwischen sich und anderen zu schaffen, ist dabei die Beleidigung.

Auch bei der üblen Nachrede kommt es auf Finesse an. Wie jede Kunstform ist sie schnell verhunzt, wenn sich Dilettanten daran versuchen. „Idiot“ – das kann jeder, dazu muss man nicht viel im Kopf haben. Aber die treffende Ab-wertung, die wirklich schmerzt, die verlangt den Könner.

Mein Freund Henryk M. Broder stand einmal vor Gericht, weil er über eine Moderatorin der 3sat-„Kulturzeit“ gesagt hatte, sie halte beim Reden den Kopf immer leicht schräg, damit sich die Gedanken auf einer Seite sammeln könnten. Das nenne ich eine gelungene Beleidigung.

Die arme Frau wollte diese Gemeinheit nicht hinnehmen und zog vor das Landgericht in Düsseldorf, das ihr 10000 Euro an Schmerzensgeld zusprach. Zum Glück für Leute wie mich kassierte das Oberlandesgericht die Entscheidung wieder. Am Ende musste Broder 40 Prozent der Gerichtskosten tragen, was für ihn viel Geld war, für die Verteidigung der Meinungsfreiheit aber ein akzeptabler Preis, wie ich fand.

M an muss sich nicht alles bieten lassen, auch nicht als Politikerin. Dass Renate Künast bis vor das Bundesverfassungsgericht zog, weil sie es nicht hinnehmen wollte, als „Schlampe“, „Drecksau“ und „Pädophilen-Trulla“ verunglimpft zu werden, dafür habe ich Verständnis. Manche Pöbelhaftigkeit gehört wegen ihrer Vulgarität bestraft, anders lernen es die Pöbler nicht. Aber „Depp“ oder „Blödmann“? Wer als Minister die Zeit hat, dagegen vorzugehen, hat zu viel Zeit, würde ich sagen.

Manchmal trifft man auf die Opfer seiner Texte, das lässt sich nicht vermeiden. Ich versuche, Politikern aus dem Weg zu gehen. Ich hänge nicht auf Partys herum, auf denen sie verkehren. Ich bin auch nicht Mitglied in irgendwelchen Hintergrundkreisen, wo man bei Strafe der Exklusion zum Schweigen verdonnert ist. Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass ich auf Leute stoße, über die ich schon mal hergezogen bin.

Einmal saß ich mit dem damaligen Justizminister Heiko Maas und der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel bei „Maischberger“. In dem Fall hatte ich mich über beide gerade lustig gemacht, bei Maas über seine Hemden, seine Freundin und seine politische Geschniegeltheit – bei Weidel über ihre dünnen Nerven. Die zwei zogen es vor, so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Der gemeinsame Wein nach der Sendung fiel dann allerdings flach.

Ich glaube, hier liegt ein Grund, warum viele Journalisten Mühe haben, zu schreiben, was sie wirklich denken. Wer damit rechnen muss, demjenigen, über den er sich abfällig äußert, morgen wieder zu begegnen, neigt dazu, milder zu urteilen.

Jeder Journalist hat seine Vorbilder. Zu meinen gehören die großen Austeiler und Übereinanderherzieher Wolfgang Pohrt und Wiglaf Droste. Manchmal, wenn ich mich in Stimmung bringen will, nehme ich einen ihrer Texte zur Hand und lese ihn mir laut vor. Der Berliner Verleger Klaus Bittermann hat in hingebungsvoller Verlegerarbeit die gesammelten Werke Pohrts in einer großartigen Edition herausgebracht, die nicht von ungefähr an die blauen Bände der berühmten Marx-Engels-Ausgabe erinnert. Auch von Droste ist das meiste in der Edition Tiamat zugänglich.

Was man von den beiden Meistern der Boshaftigkeit lernen kann? Wie man beim Schreiben keine Gefangenen macht. Als Pohrt im Alter von 73 Jahren den Folgen eines Schlaganfalls erlag, schrieb Bittermann: „Am Freitag ist der Ideologiekritiker Wolfgang Pohrt gestorben. Er hinterlässt mehr Feinde als Freunde. Das hätte ihm gefallen.“

Der Journalist als Gegensichaufbringer ist eine weitgehend von den Zeitläufen erledigte Figur. Es sich mit allen zu verscherzen, weil man nach der Methode verfährt: lieber einen Freund verlieren als eine Pointe, gilt heute als ungehörig. Das ist ja der Fluch der Ideologiekritik, wenn man sie ohne Rücksichtnahme betreibt: Irgendwann ist man für jede Indienstnahme verloren, auch die für die gute Sache.

Was hätte jemand wie Pohrt aus der AfD gemacht? Interessanterweise ist die Befassung mit den Leuten, von denen es allenthalben heißt, dass mit ihnen der Faschismus zurückkehre, ebenfalls seltsam blutleer. Sicher, Höcke, Weidel oder der aufgeblasene Polterer Brandner kommen in den Medien durchweg schlecht weg. Aber das absurde, lächerliche oder auch diabolische Potenzial diese Figuren wird nicht ansatzweise ausgeschöpft.

Den meisten, die heute über die Rechten schreiben, fehlt der Blick für das Abgründige und Abseitige. Sie sehen nur die Parolen, die aus den Mündern quellen, aber nicht das parodistische Material.

Auch das ist ein Vorteil der Beleidigung: Sie schärft den Blick fürs Detail, das mehr sagt als tausend Worte. Deshalb ist sie ja so gefürchtet.

© Sören Kunz