Woran erkennt man einen Nazi? An seinem Tesla. An Dackel und Polohemd (sagt die „SZ“). Und an seinem Wunsch nach sicheren Grenzen. „Keine Zusammenarbeit mit Nazis. Seit 1863“, lautet die Antwort der SPD auf Friedrich Merz

Ich kenne zwei Kollegen, die Tesla fahren. Ich werde ihre Namen nicht nennen. Man soll andere nicht ohne Not bloßstellen. Aber nachdem sie mit ihrem Kauf schon die Kampagne zur Wiederwahl von Donald Trump unterstützt haben, stellt sich nun die Frage, ob das Fahren eines Teslas nicht dem Zeigen eines verfassungsfeindlichen Symbols entspricht.

Eine Woche wogte der Streit, ob Tesla-Chef Elon Musk bei der Amtseinführung von Donald Trump einen Hitlergruß zeigte. Für Musks Unschuld sprachen: die Anti-Defamation League, der Historiker Niall Ferguson sowie diverse Kenner des Dritten Reichs.

Aber spätestens, nachdem der „Spiegel“ die „studierte Politologin“ Kira Ayyadi von der Amadeu-Antonio-Stiftung als Gruß-Koryphäe aufbot („Das war definitiv ein Hitlergruß“), darf die Sache in Deutschland als entschieden gelten: Wer in ein S-Modell steigt, kann auch gleich mit einem Hakenkreuz spazieren fahren.

Es reicht weniger als ein Tesla, um als Nazi identifiziert zu werden. Dackel, Polohemd und Sneaker sind ebenfalls verlässliche Anzeichen für eine braune Gesinnung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das stand neulich in einem Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ über „moderne Fascho-Fashion“.

Wenn alle Stricke reißen: Der Kampf gegen den Nationalismus geht immer. Auch retrograd, also rückwärts in der Geschichte. „Keine Zusammenarbeit mit Nazis. Seit 1863“, hat der SPD-Parteivorstand als Antwort auf die Migrationspläne von Friedrich Merz gepostet.

Vor 162 Jahren war Adolf Hitler noch nicht einmal geboren. Außerdem haben eine ganze Reihe ehemaliger Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus erfolgreich in der SPD Karriere gemacht, die können schon mal nicht gemeint sein. Aber egal, mit einem fröhlichen Horrido zur Nazijagd liegt man nie falsch.

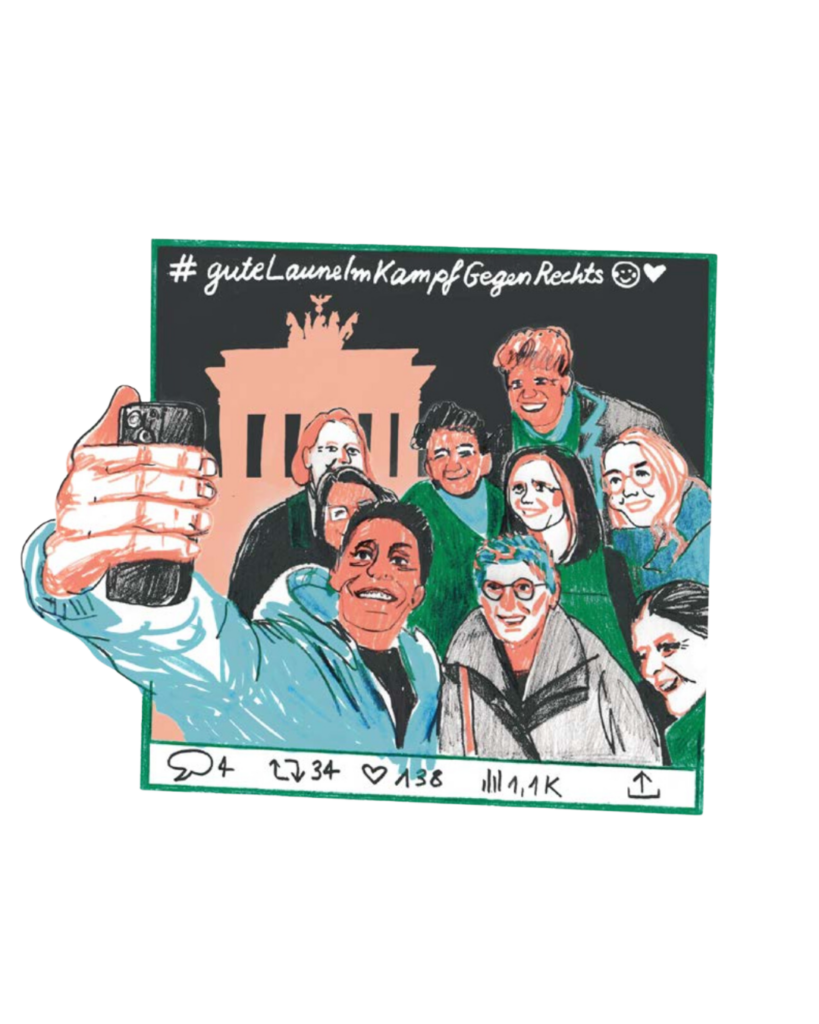

Mal sehen, ob es auch als Argument für die Bundestagswahl reicht. Ich habe da meine Zweifel. In der grünen Blase kommt das wunderbar an, klar. Da ist der Kampf gegen Rechts das, was man ein Feelgood-Thema nennt. Deshalb sah man am Wochenende auch nur gut gelaunte Gesichter bei der großen Antifa-Demo am Brandenburger Tor.

Viele fanden es unangemessen, dass die grüne Parteispitze bei der ersten Kundgebung nach dem Kindermord von Aschaffenburg die Gelegenheit für fröhliche Selfies nutzte. Aber das verkennt die Funktion solcher Aufmärsche. Niemand, der dort aufläuft, glaubt daran, dass sich eine nennenswerte Zahl von Nazis von dem Motto „Magie ist stärker als Hass“ beeindrucken lässt. Solche Events dienen der Selbstvergewisserung. Endlich mal wieder das Gefühl haben, auf der richtigen Seite zu stehen – darum geht’s.

Die Grünen waren zuletzt arg geplagt von den sozialpolitischen Eskapaden ihres Kandidaten, dazu kommt die leidige Gelbhaar-Geschichte. Auch bei den Sozialdemokraten herrschte wahlkampfmäßig eher tote Hose. Der Antifaeinsatz wirkt in einer solchen Situation wie politisches Viagra. Aber darüber hinaus? Ich glaube, viele Wähler sehen das Treiben mit Befremden. Die meisten denken sich: Sicher, man kann nicht wachsam genug sein. Aber dass jetzt ausgerechnet Friedrich Merz die Tür zu einem neuen tausendjährigen Reich aufstößt, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende behauptet: Das erscheint dann doch etwas weit hergeholt, da haben wir gerade drängendere Probleme.

Ich bin auch dagegen, dass die CDU sich mit der AfD einlässt. Aber darum geht es bei der sogenannten Brandmauer nur noch am Rande. In Wahrheit ist sie so etwas wie ein Dauerticket auf Regierungsbeteiligung ohne parlamentarische Mehrheit.

Egal, was sie sich im Adenauer-Haus einfallen lassen: Erst muss die CDU im Bundesvorstand der Grünen und im Willy-Brandt-Haus nachfragen, ob sie es dort ähnlich sehen. Nur wenn es dort ein Okay gibt, kann’s weitergehen. Das ist die genialste politische Erfindung seit Entdeckung der Wahlurne.

Der grüne Kandidat hat die Funktionsweise der Brandmauer sehr schön auf den Punkt gebracht, als er gefragt wurde, ob Parteien ihre Anträge stoppen sollten, wenn die Falschen zustimmen könnten. „So ist es“, sagte er in dankenswerter Klarheit. Kein Wunder, dass sie bei den Grünen trotz aller Rückschläge so gute Laune haben.

Ich kenne das Argument. Es heißt „Beifall von der falschen Seite“. Wenn ich den Eindruck habe, dass sich unter meinen Beiträgen zu viele Menschen sammeln, die von allen guten Geistern verlassen sind, steuere ich gegen. Oft reicht ein Post, indem man Annalena Baerbock lobt, und diese Follower zerstreuen sich in alle Winde.

Aber ich würde nie meine Positionen danach ausrichten, ob mir die falschen Leute zustimmen. Wenn man damit anfängt, kommt man in Teufels Küche. Das ist wie Opportunismus andersherum: Zu behaupten, dass eins und eins nicht zwei sind, weil das angeblich den falschen Leuten nutzt, führt direkt ins Verderben.

Wenn man die Position von Grünen und SPD zusammenfassen sollte, lautet die: Alles nicht schön, aber uns sind die Hände gebunden. Die SPD hat zwei Seiten veröffentlicht, weshalb alle Vorschläge der CDU, die Situation an der Grenze unter Kontrolle zu bekommen, nicht gehen.

Auch in den Talkshows wird eine Phalanx von Experten aufgeboten, die vor allem sagen können, was alles nicht möglich ist: also keine Zurückweisung an den Grenzen, keine Inhaftierung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, keine Aussetzung des Familiennachzugs.

Mich erinnert das an das Jahr 2015, als Angela Merkel sich zu Anne Will in die Talkshow setzte und unter dem schafsköpfigen Nicken der Moderatorin erklärte, dass man die deutsche Grenze leider nicht schützen könne. Das war damals so falsch wie heute. Es ist diese Schicksalsergebenheit, die Menschen an der Politik verzweifeln lässt.

Es muss alles so bleiben, wie es ist? Nein, sagt eine deutliche Mehrheit der Wähler, das wollen wir so nicht akzeptieren. Und sie haben aus meiner Sicht absolut recht. Genau das ist doch die Aufgabe von Politik: Auf Unsinniges oder Gefährliches zu reagieren, indem man es ändert.

Auch Europarecht ist nicht in Stein gemeißelt. Nennen Sie mich meinetwegen einen heillosen Chauvinisten, aber wenn der größte Nettozahler der EU damit droht, wegen Überforderung seine Zahlungen zu stunden, werden sich die Nachbarn überlegen, was ihnen wichtiger ist: deutsches Geld oder das Beharren auf offenkundig widersinnigen Regelungen.

Zumal unsere Nachbarn es mit den europäischen Verträgen ja auch nicht so genau nehmen. Würden sie es genau nehmen, würden bei uns nicht Tausende anklopfen, die über Italien oder Bulgarien oder einen anderen Dublin-Staat eingereist sind.

Es gibt jetzt sogar eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. Der Begriff stammt von der in rot-grünen Kreisen hochgeschätzten Ökonomin Isabella Weber. Um Menschen davon abzuhalten, sich in die Arme rechtsextremer Parteien zu begeben, sollten die anderen Parteien in Deutschland umgehend die Schuldenbremse aufheben, empfiehlt sie. Die Schuldenbremse sei eine Gefahr für die Demokratie, da sie Verteilungskämpfe befördere.

Zur Verteidigung von Frau Weber muss man vielleicht hinzufügen, dass sie mit den politischen Verhältnissen in Deutschland etwa so vertraut ist wie Elon Musk. Sie sitzt zwar nicht in Texas, sondern im beschaulichen Amherst, einem der wokesten Colleges der USA. Aber auch von dort hat man einen eher eingeschränkten Blick auf den Rest der Welt.

Mit dem Wirtschaftsprogramm der AfD scheint sich die Professorin jedenfalls nicht näher beschäftigt zu haben. In Wahrheit ist es noch neoliberaler als das der FDP. Weshalb ausgerechnet eine Ausweitung des Sozialstaats die Anhänger der AfD von ihrer Wahlentscheidung abbringen soll, bleibt das Geheimnis von Frau Weber. Aber wenn es gegen rechts geht, ist alles egal, auch die Logik.

Annähernd 70 Prozent der Deutschen denken in der Migrationspolitik so ähnlich wie Friedrich Merz. Angeblich finden seine Vorschläge sogar unter sozialdemokratischen Anhängern eine Mehrheit. Für mich klingt das nach einem ziemlich starken Argument.

Man kann gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen die ganze Zeit regieren. Man kann gegen die Mehrheit eine Zeit lang regieren. Aber man kann gegen die Mehrheit nicht die ganze Zeit regieren.

© Michael Szyszka

2 Kommentare