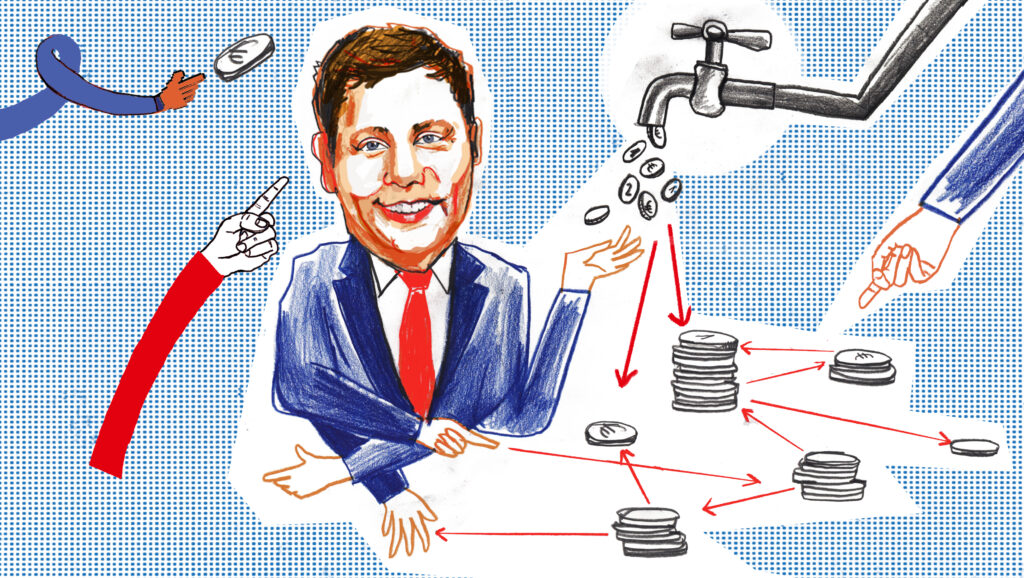

SPD-Chef Lars Klingbeil sagt, dass sich Menschen mit hohen Einkommen fragen lassen müssen, was sie tun, um das Land gerechter zu machen. Gut, aber warum fängt er nicht selbst an und trägt zum Wohlstand bei, statt ihn zu mindern?

Ich habe ein TV-Interview mit dem Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendro, gesehen. Es ging um den Spontanbesuch des ukrainischen Präsidenten in der Hauptstadt und welchen Aufwand so eine Visite für die Beamten bedeutet.

Am Rande kam Jendro auch auf die Zustände in den Polizeirevieren zu sprechen. Der Gewerkschaftsmann berichtete von tropischem Ungeziefer, das sich in den Dienststellen eingenistet habe. Man sah notdürftig zusammengeflickte Wasserleitungen, Schreibtische, die noch aus der Kaiserzeit zu stammen schienen, und Polizeiwagen, in denen die Sitze mit Leukoplast zusammengeklebt waren.

Tropisches Ungeziefer? Ich dachte, so etwas gäbe es nur in Kolumbien. Aber es scheint zu stimmen. Schimmel im Keller, nasse Wände, bröckelnder Putz: Damit halten sich Polizisten in der Hauptstadt gar nicht mehr auf. Das gilt bei ihnen als normal. Auch dass sie Teile ihrer Ausrüstung inzwischen selbst kaufen müssen, um unbeschadet durch den Polizeialltag zu kommen. Nur beim Ungeziefer, da hört der Langmut auf.

Das ist also die Lage: Der deutsche Staat steuert auf eine neue Rekordeinnahme zu. Eine Billion Euro wird er dieses Jahr den Bürgern abgenommen haben, um das Land gerechter und sozialer zu machen. Aber nicht einmal die Menschen, die seine innere Sicherheit garantieren sollen, können sich auf ihn verlassen.

Wären wir in der regulären Welt, müsste der Insolvenzverwalter anrücken. Ein Unternehmen, das den Leuten munter das Geld aus der Tasche zieht, obwohl es nicht einmal die grundlegendsten Versprechen einzuhalten in der Lage ist, wird normalerweise aus dem Verkehr gezogen. Aber wir leben ja im fortschrittlichsten Deutschland aller Zeiten, und deshalb wird die Zahl der ungedeckten Wechsel einfach erhöht.

Appetit kommt beim Essen, heißt es. So ist es auch mit dem Geld. Die Regierung hat das größte Schuldenpaket der Nachkriegsgeschichte auf den Weg gebracht. Es gibt inzwischen so viele Schattenhaushalte, dass in der Berichterstattung zwischen Neben- und Kernhaushalt unterschieden wird, weil man ansonsten den Überblick verliert. Aber die wundersame Geldvermehrung reicht immer noch nicht, alle Ausgabenwünsche zu erfüllen. Deshalb wird darüber nachgesonnen, die Steuern zu erhöhen.

Helmut Kohl wird der Satz zugeschrieben, bei 50 Prozent Staatsquote beginne der Sozialismus. Daran gemessen, haben wir im privaten Bereich DDR-Verhältnisse. Allein die Sozialabgaben liegen inzwischen bei 20 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens. Und der Tag ist nicht mehr fern, an dem sie auf 30 Prozent steigen werden.

Dazu kommt die Einkommenssteuer, die so gestaffelt ist, dass man bereits mit 68 000 Euro Jahreseinkommen zu den Spitzenverdienern gehört. Und weil der Steuerstaat sich nicht zu schade ist, bei jeder Bewegung, die der Bürger macht, die Hand aufzuhalten, und sei sie noch so unscheinbar, gibt es außerdem noch die Kfz-Steuer, die Tabaksteuer, die Benzinsteuer, die Stromsteuer, die Versicherungssteuer, die Quellensteuer, die Grundsteuer, die Grunderwerbssteuer, die Hundesteuer, die Kaffeesteuer, die Alkoholsteuer. Diesen Staat muss man sich wirklich leisten können.

Man könnte es zur Abwechslung einmal damit versuchen, Einnahmen und Ausgaben in Balance zu bringen. Aber jeder Versuch, zu einer soliden Haushaltsführung zurückzukehren, wird als unsozial gegeißelt. Das würde ja bedeuten, dass man nicht nur ständig neue Gruppen findet, denen man noch mehr Gutes tun

kann, sondern zur Abwechslung auch mal sagt, wo man sparen will. Genau das fürchten Sozialpolitiker wie das Weihwasser.

Ich habe etwas gegen Politikerbeschimpfung. Die meisten machen sich nicht klar, wie anstrengend der Abgeordnetenberuf ist. Mit dem Blick auf die Work-Life-Balance kommt man da nicht weit. Ich neige auch nicht zu Wutausbrüchen. Aber wenn ich das Pausbackengesicht unseres Bundesfinanzministers sehe, während er über Gerechtigkeit doziert, bin ich schwer wutgefährdet. Dann stehe ich kurz davor, den Fernseher anzuschreien.

„Ich finde, es ist etwas, wo sich gerade Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen auch fragen müssen, welchen Teil tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird“, hat Lars Klingbeil im ZDF-Sommerinterview mit Blick auf die von ihm favorisierten Steuererhöhungen erklärt. Nun ja, würde ich sagen: Dieses Land wäre schon mal deutlich gerechter, wenn Menschen wie Klingbeil persönlich das Steueraufkommen mehren würden, statt es zu mindern.

Man kann keinem Politiker vorwerfen, dass er vom Geld anderer Leute lebt. Ich bin überhaupt dagegen, Leuten ihren Lebenswandel vorzuwerfen. Aber ich finde, man kann erwarten, dass sie nicht die Backen aufblasen und ausgerechnet diejenigen als unsozial beschimpfen, von deren Fleiß sie profitieren.

Die Menschen, von denen unser Finanzminister meint, dass sie sich fragen sollten, was sie tun, um das Land gerechter zu machen, haben in jedem Fall tausendmal mehr für dieses Gemeinwesen geleistet als er. Sie halten Firmen zusammen und sichern Arbeitsplätze. Es ist ihrer Ausdauer, ihrer Risikofreude und ihrem Erfindungsgeist zu verdanken, dass Deutschland noch immer zu den reichsten Ländern der Welt zählt.

Aber alles, was sie im Gegenzug zu erwarten haben, ist die Verachtung einer Politikerklasse, die sich so daran gewöhnt hat, auf anderer Leute Kosten den Samariter zu spielen, dass sie wirklich meint, umso tugendhafter zu sein, desto mehr Geld sie unters Volk bringt.

Was hat Klingbeil zum Wohlstand dieses Landes beigetragen? Was berechtigt ihn, über Gerechtigkeit zu sprechen? Ich habe mir seinen Lebenslauf angesehen. Soweit ich das sehen konnte, hat er noch nie einen Fuß außerhalb der Parteienwelt gesetzt. Es waren die deutschen Steuerzahler, die ihm sein Studium finanziert haben, und es waren auch die Steuerzahler, die ihm erst sein Leben im SPD-Apparat und dann als Bundestagsabgeordneter ermöglicht haben. Würde Klingbeil genauer hinsehen, müsste er feststellen, dass es insbesondere die zehn Prozent Spitzenverdiener sind, denen er besonderen Dank schuldet. Aber mit Dankbarkeit hat man es bei der SPD nicht so – und in der Parteispitze schon gar nicht.

Der einzige Trost, den ich habe: Das ganze Zeigefinger-Gewackel nützt der SPD nichts. Stand heute ist Lars Klingbeil Anführer einer 13-Prozent-Partei – und mit jedem Tag, der vergeht, rücken die Sozialdemokraten der Einstelligkeit näher. Die Wähler sind nicht blöd. Sie sehen ja, dass der Finanzminister das Geld, das er verspricht, nicht aus der Parteikasse nimmt.

Es läuft in Wahrheit genau umgekehrt. Auch die Parteikasse wird fast ausschließlich aus Steuergeldern gefüllt. Aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, wonach Parteien bei der Willensbildung mitwirken, haben diese den Schluss abgleitet, dass ohne sie gar nichts geht. Entsprechend großzügig lassen sie sich jede Stimme vergolden, einmal am Wahltag und dann noch einmal über die millionenschweren Stiftungen, die sie zur Versorgung verdienter Mitglieder ins Leben gerufen haben.

Deshalb ist es auch eine Riesennachricht, wenn es die eigenen

Leute trifft. 10 000 weniger Jobs bei Thyssenkrupp? 3000 weniger bei Continental? Randnotizen. Aber wenn 30 befristete Stellen entfallen wie jetzt in der grünen Parteizentrale, hält das politische Berlin den Atem an.

© Michael Szyszka