Friedrich Merz gilt als Macher und harter Knochen. In Wahrheit war er die größte Zeit seines Berufslebens damit beschäftigt, anderen gefällig zu sein. Das hat abgefärbt

Am Ende bleibt das Genderverbot. Das hat die CDU auf den Weg gebracht, um zu zeigen, dass sie nun im Kanzleramt sitzt. Dafür hat die Kraft gereicht.

Künftig sind alle Angestellten von Kulturinstitutionen angehalten, im offiziellen Schriftverkehr zur zweigeschlechtlichen Anrede zurückzukehren. So hat es Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verfügt. Wobei, so ein richtiges Genderverbot ist es nicht, eher ein Appell. Wenn die Museumsdirektorin in Wuppertal weiterhin den Genderstern benutzt, was will der Kulturstaatsminister unternehmen? Ihr den Stern persönlich aus allen Schreiben herausstreichen?

Ah ja, und die Flagge der LGBT-Bewegung kommt nur noch einmal im Jahr auf das Dach des Reichstags. Das hat die tapfere Julia Klöckner so angeordnet, gegen den erbitterten Widerstand von „Süddeutsche“ und „Zeit“. Aber ansonsten?

„Links ist vorbei“ – das war die Ankündigung von Friedrich Merz zum Wahlsonntag. Deswegen wurde er mit großem Abstand vor seinem Konkurrenten von der SPD gewählt. In Wahrheit läuft alles weiter wie gehabt, nur die Geschwindigkeit hat sich geändert. Das Geld für den deutschen Sozialstaat fließt jetzt einfach doppelt so schnell.

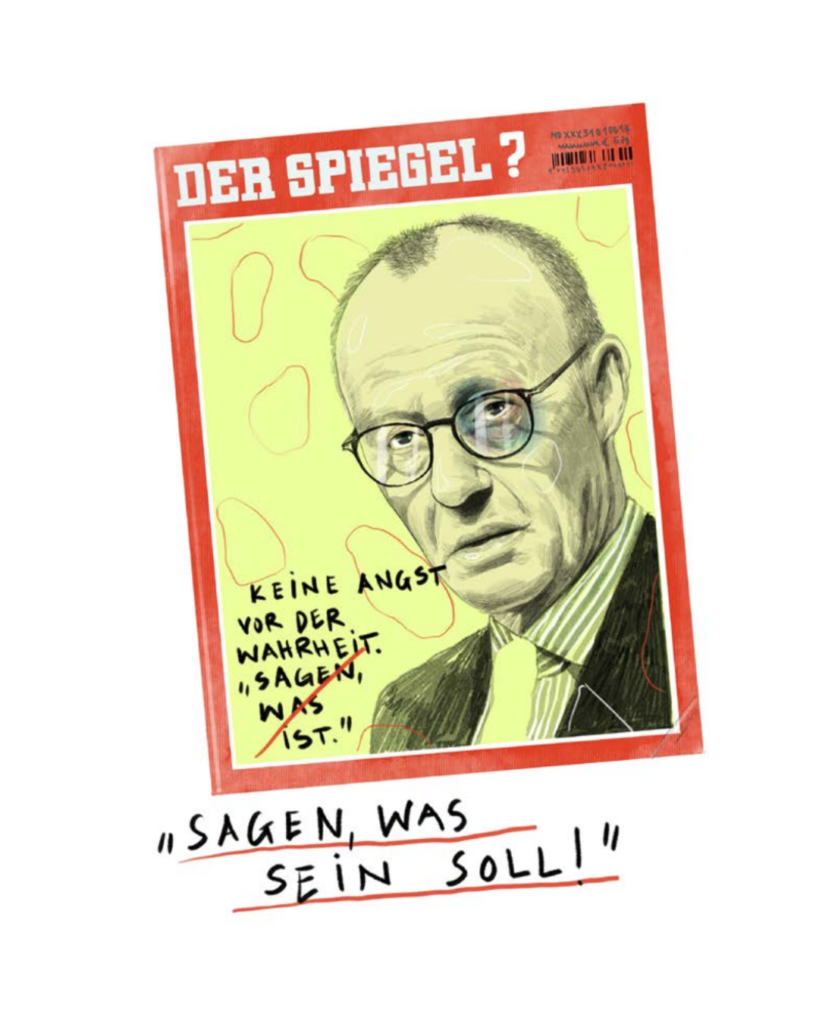

Der „Spiegel“-Kollege René Pfister hat kürzlich an den berühmten Ausspruch von Barack Obama erinnert, mit dem dieser auf die Empörung gegen seine Gesundheitsreform reagierte: „Elections have consequences“ – Wahlen haben Folgen. Wer die Mehrheit einbüßt, muss damit leben, dass er nicht mehr das Sagen hat. Aber genau das Prinzip ist in Deutschland auf den Kopf gestellt.

Das Unglück der Union ist, dass sie an einen Partner gekettet ist, der die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen will. Nominell ist das linke Lager stark zusammengeschnurrt. Legt man aktuelle Umfragen zugrunde, kommen SPD, Grüne und Linkspartei gerade mal auf 37 Prozent der Wählerstimmen. Aber die Sozialdemokraten tun einfach so, als säßen sie noch immer im Kanzleramt.

Das Symbol für diese Wirklichkeitsverweigerung ist der Heckmeck um den Fraktionssaal. Bis heute weigert sich die SPD, ihren Sitzungssaal im Bundestag zu räumen. Der Saal sei schließlich nach dem Antifaschisten Otto Wels benannt, heißt es zur Begründung. Niemand könne der SPD zumuten, ihn ausgerechnet für die AfD zu räumen.

Alles daran ist illusionär. Der Saal heißt nur in der Einbildung der Sozialdemokraten Otto-Wels-Saal. Als die Linkspartei dort saß, war er nach der linken Säulenheiligen Clara Zetkin benannt. Wenn man in den Raumplan des Bundestags schaut, steht da die schnöde Bezeichnung S 001.

Die Reihen der SPD-Fraktion sind so stark gelichtet, dass jeder Abgeordnete sein ganzes Büro samt Haustieren mitbringen kann. Dafür platzt jetzt der Sitzungssaal der AfD-Fraktion aus allen Nähten, weil sie um das Doppelte gewachsen ist. Mich wundert, dass die Feuerwehr nicht einschreitet. Eigentlich müssten Zusammenkünfte der AfD schon aus feuerpolizeilichen Gründen untersagt werden.

Normalerweise würde man den Genossen sagen: Holt euch Hilfe. Macht ’ne Therapie oder nehmt etwas, was euch runterholt. Aber um Gottes willen, haltet euch von Posten fern, auf denen ihr über die Geschicke des Landes bestimmt. Wer im Traumreich lebt, darf in Deutschland nicht mal ein Auto besteigen, ohne dass ihn die Packungsbeilage verwarnt. Doch nach Lage der Dinge ist Therapie keine Option. Wenn die SPD ausfällt, bleibt zum Regieren nur die AfD. Und das will keiner.

Dummerweise werden die Sozialdemokraten in ihrer Realitätsflucht von vielen Presseorganen bestärkt, die ebenfalls so tun, als habe es den Wahltag nie gegeben. Was die SPD vorschlägt, gilt als grundvernünftig. Was die CDU anregt, ist Ausdruck eines Kulturkampfes. Der Kollege Pfister hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, als er schrieb, dass sich die Linke angewöhnt habe, die eigenen Anliegen für alternativlos zu halten. Kulturkämpfer sind immer die andern.

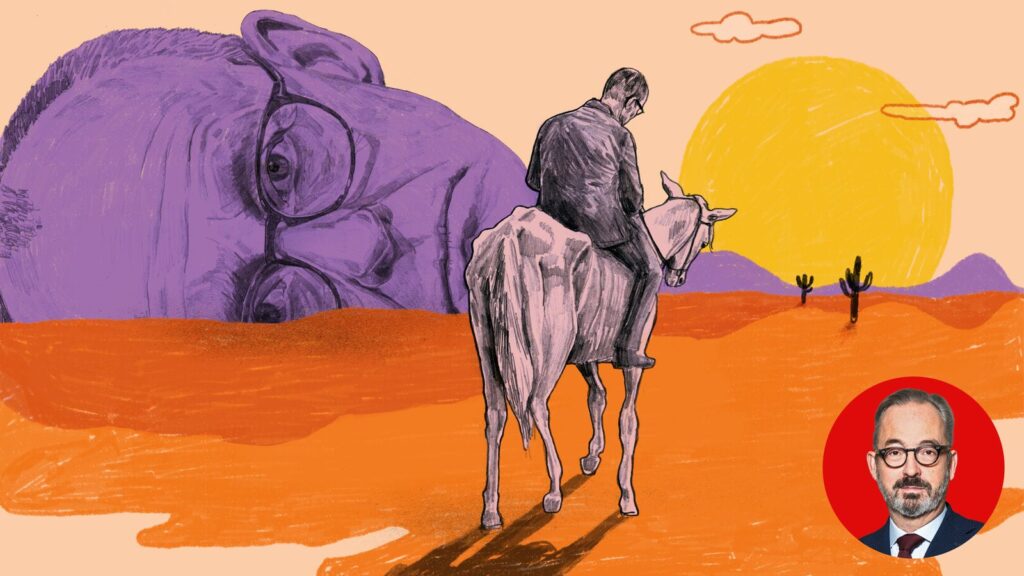

Wenn wenigstens auf den Kanzler Verlass wäre. Dann könnte man sagen: Sei’s drum. Merz umgibt der Nimbus des Machers und harten Knochens, aber nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. In Wirklichkeit hat er die letzten 15 Jahre seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen damit verdient, anderen die Tür aufzuhalten.

Wikipedia führt ihn etwas hochtrabend als Wirtschaftsanwalt. Nach allem, was man weiß, war Merz ein mittelmäßig erfolgreicher Lobbyist, der den Ruf zu versilbern wusste, in Berlin die richtigen Leute zu kennen. Unternehmensführer sind erstaunlich naiv, was das politische Geschäft angeht. Politik ist für sie ein Buch mit sieben Siegeln. Deshalb kommt man als Berater schon mit relativ wenig Erfahrung durch.

Merz stammt aus einer Welt, in der grundsätzlich der Recht hat, der die Rechnung bezahlt. In den vergangenen Jahren war das Larry Fink, der Chef von Blackrock. Unverrückbare Grundsätze? Werte, die den Tag überdauern? In Firmenbroschüren stellt man das gerne aus, aber im Tagesgeschäft zählt das nicht die Bohne. Wenn 70 Prozent der Deutschen ein Ende von Waffenlieferungen wünschen, die ohnehin nur auf dem Papier existieren, wäre man doch verrückt, ihnen diesen Wunsch abzuschlagen, nicht wahr?

Dass Merz als konservativ gilt, verdankt er den Auftritten, in denen er sich schnell in Rage redete, und dem Urteil seiner Gegner. Verheiratet, drei Kinder, nicht geschieden und dann noch aus der Provinz: Das reicht heute schon, um als rechter Hardliner durchzugehen.

Eine überraschende Volte ist, dass der Politiker Merz jedes Gespür für die Stimmung im eigenen Laden vermissen lässt. Das ist die eigentliche Pointe: Ausgerechnet der Mann, der seine politische Spätkarriere darauf begründete, den Ausverkauf der Werte und Prinzipien zu stoppen, räumt beim ersten Gegenwind alles ab, was von der CDU noch übrig ist. Finanzielle Solidität? Mehr Eigenverantwortung statt Bevormundung? Solidarität mit Israel? Wenn man Pech hat, ist schon eine Nachtsitzung später davon nichts mehr übrig.

Das ist die Kehrseite des Opportunismus der Wirtschaftswelt: Wer ganz oben ist, bestimmt, wo es langgeht. Da reicht ein Stirnrunzeln, damit alle springen. Jetzt ist Merz ganz oben. Also macht er den Larry Fink. So hat er es gelernt.

Dummerweise funktioniert eine Fraktion nicht wie ein Unternehmen und ein Parteivorstand nicht wie ein Aufsichtsrat. Im Zweifel trifft man hier auf sehr eigenwillige Charaktere, die nicht einsehen, weshalb sie spuren sollen, nur weil Chefe es so will. Einem kleinen Staatssekretär kann man einen gewaltigen Schreck einjagen, indem man ihn böse anguckt, das ist wie bei Blackrock. Aber ein direkt gewählter Abgeordneter oder Ministerpräsident winkt müde ab, wenn man ihm drohen will.

Wohin das führt? Bislang hält die Angst vor dem Scheitern die Leute in der Union zusammen. Man sollte die Angst allerdings nicht überschätzen. Menschen agieren weniger strategisch, als man meinen sollte. Schlimmer geht immer, wäre meine Lehre aus 35 Jahren Politikbeobachtung. Wenn der Frust überhandnimmt, rückt alles in den Hintergrund, auch der Blick auf den Tag danach.

© Silke Werzinger