Zucchini nur noch aus eigenem Anbau, der Joghurt selbst fermentiert, dafür das Rentenniveau bei 70 Prozent: Einige wirtschaftspolitische Vorstellungen der AfD weisen überraschende Gemeinsamkeiten mit Ideen von ganz links auf

Ich glaube, wenn ich noch einmal das Wort „Brandmauer“ höre, springe ich aus dem Fenster. Schon aus sprachästhetischen Gründen sollte das Wort verboten sein. Wer Brandmauer sagt, redet auch davon, dass man „klare Kante“ zeigen müsse oder „gut aufgestellt“ sei. Es ist ein Indikator dafür, wer vor dem Reden nachdenkt und wer nicht.

Auch inhaltlich ergibt die Verwendung wenig Sinn. Eine Brandmauer ist die Mauer zwischen zwei Häusern, die im Brandfall dafür sorgen soll, dass ein Feuer nicht von einem Gebäude zum nächsten springt. Was soll das auf die AfD übertragen bedeuten? Dass man enger zusammenrückt?

Die Brandmauer ist ja dafür gedacht, dass man sorglos Tür an Tür wohnen kann. Nimmt man das Brandmauergerede ernst, müsste man die AfD zum geselligen Umtrunk laden, um im Bilde zu bleiben. Das ist es doch, was man Nachbarn empfiehlt, die Tür an Tür beziehungsweise Wand an Wand leben: sich nicht in den eigenen vier Wänden zu verschanzen, sondern den Kontakt zueinander zu suchen.

In den Zeitungen stand, der Verband der Familienunternehmer wolle die Brandmauer aufgeben. Sofort Riesengeschrei: Die Wirtschaft biedere sich bei den Rechten an!

Ich habe extra nachgeschaut, ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Verbandsspitze ihren Mitgliedern die Wahl der AfD nahegelegt oder der CDU eine Koalition empfohlen hätte. Die Chefin, Marie-Christine Ostermann, hat immer wieder betont, dass sie viele Vorstellungen dieser Partei für schädlich halte. Alles, was sie vorgeschlagen hat, war, dass man mit den Leuten von der AfD reden solle, um genauer zu hören, was die vorhaben.

Wirtschaftsverbände sind keine politischen Gruppierungen. Ihre Aufgabe besteht darin, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Ausgerechnet um die größte Oppositionspartei (und nach Umfragen derzeit sogar größte Partei Deutschlands) einen Bogen zu machen, wäre nicht nur fahrlässig, sondern liefe dem Verbandszweck diametral entgegen. Ein Kontaktverbot ergebe keinen Sinn, hat Frau Ostermann gesagt. Ich kann das nachvollziehen. Soll man als Unternehmer die Straßenseite wechseln, wenn man einen AfD-Abgeordneten kommen sieht?

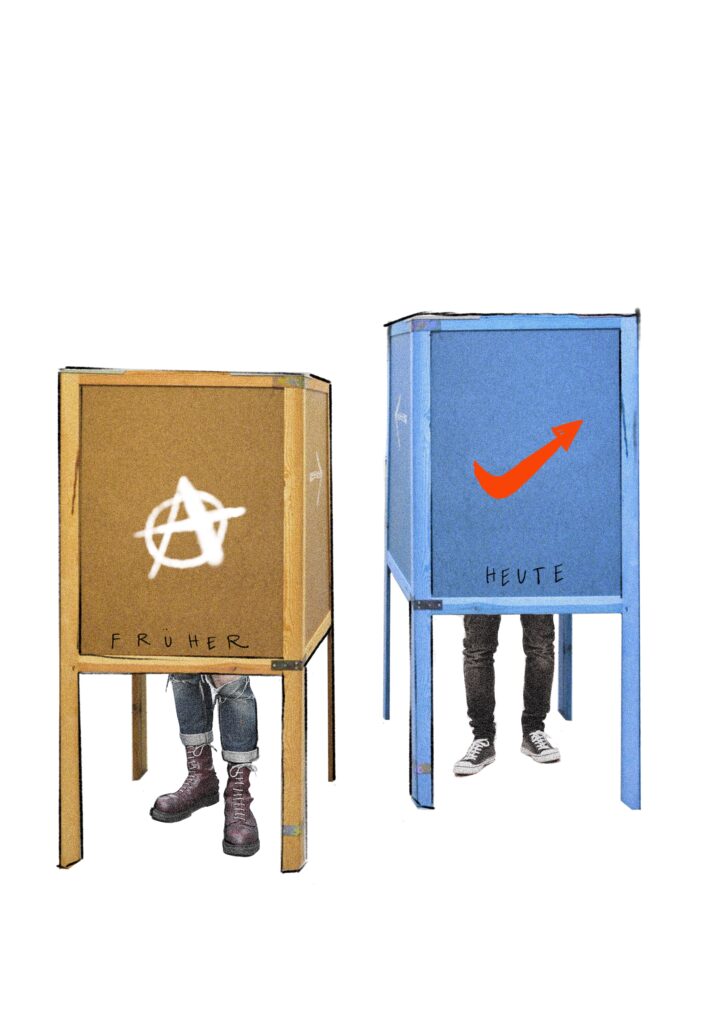

Im politischen Berlin hält sich hartnäckig das Gerücht, die AfD sei eine neoliberale Partei. So steht es auch auf Plakaten. Seit zwei Jahren unterhält der „Verein zur Förderung demokratischer Bildung und Kultur“ eine Kampagne, die Wähler vor dem Kreuz an der falschen Stelle warnen soll. Man sieht Menschen, die bekennen, AfD gewählt zu haben, und sich nun die Augen ausweinen, weil plötzlich der Kitaplatz weg ist oder die Wohnung unbezahlbar.

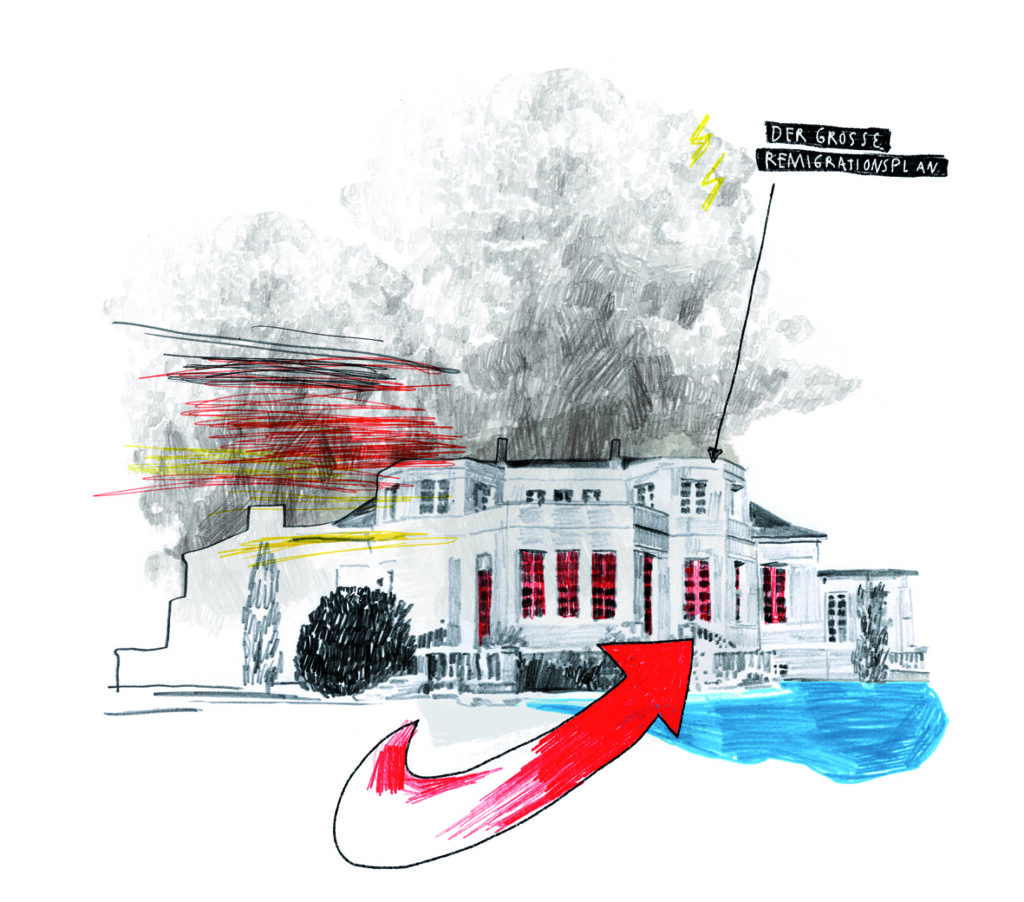

Ich glaube, viele, die behaupten, dass mit der AfD der Turbokapitalismus nach Deutschland komme, haben noch nie in das Programm gesehen. Auch die AfD hat ihren Sozialstaatsflügel, und das nicht zu knapp. Der AfD-Sozialfan ist nicht katholisch oder gewerkschaftlich geprägt, sondern deutschnational, aber das ändert nichts daran, dass er ebenfalls vom umfassenden Fürsorgestaat träumt.

70 Prozent Rentenniveau verspricht die AfD, das traut sich nicht mal die Linkspartei. Wie sie das bezahlen will, bleibt ihr Geheimnis. Höhere Steuern scheiden schon mal aus, da will die AfD im Gegenteil runter. Auch über Schulden geht nichts, die AfD lehnt eine weitere Verschuldung ab. Vermutlich werden die Milliarden für das Rentenpaket über Bitcoin reingeholt. Oder der Mecklenburger Landesverband hat einen geheimen Nazi-Schatz entdeckt, den man nach Machtübernahme dann versilbert.

Auch in Teilen der Wirtschaft hat man etwas irrige Vorstellungen, wo es mit der AfD hinginge. Wäre ich beim Familienverband, würde ich Björn Höcke einladen. Das könnte ein amüsanter Abend werden.

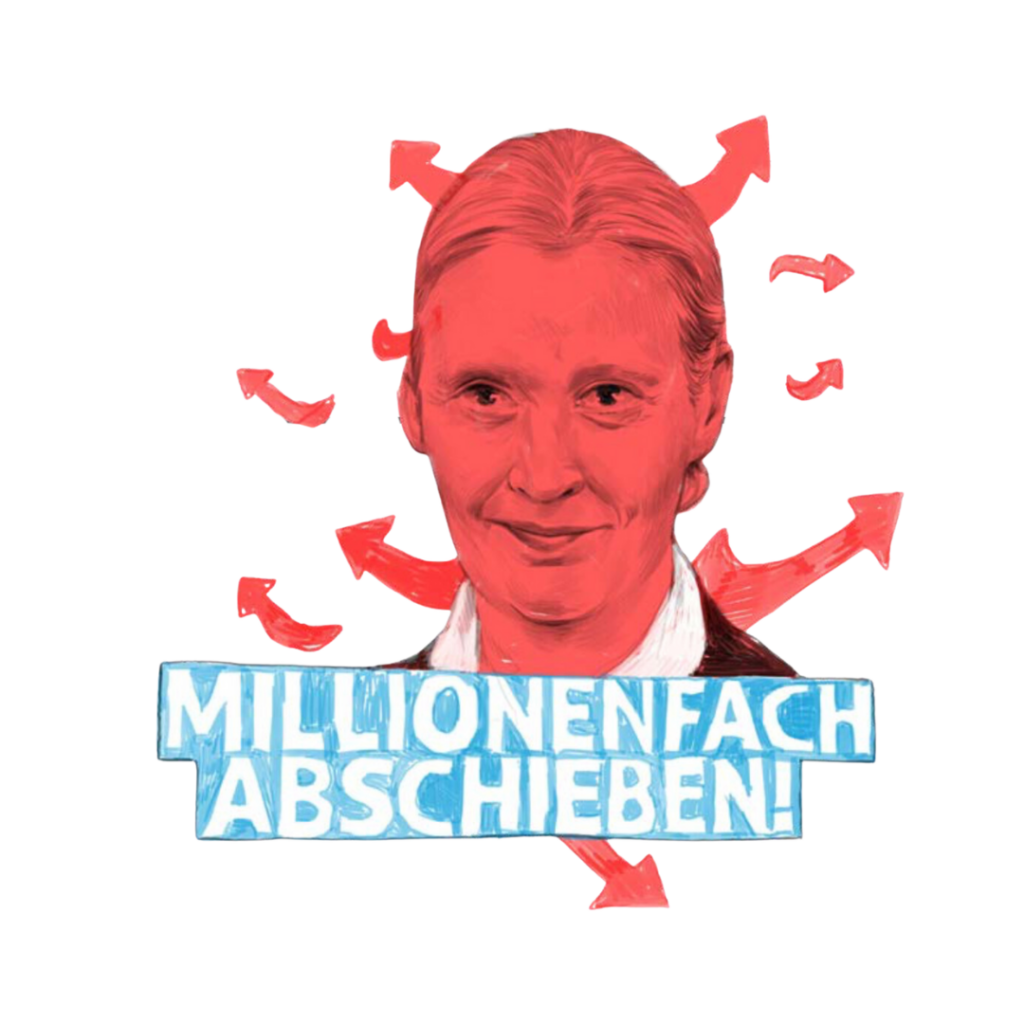

Höcke ist Romantiker. Er träumt von der Rückkehr ins Auenland, wo die Zucchini aus dem eigenen Garten stammt und der Käse auf dem Tisch selbstverständlich selbst fermentiert ist. Woher wir künftig unsere Handys beziehen, wenn nur noch deutsche Produkte aus deutschen Landen zugelassen sind, ist eine der ungelösten Fragen. Möglicherweise gibt es ja Ausnahmegenehmigungen für verdiente Spitzenkräfte und Funktionäre.

Computer aus Altbeständen und Kaffee nur noch auf Bezugsschein: Die „taz“-Autorin Ulrike Herrmann tingelt mit dem Programm seit Monaten erfolgreich durch die Medien. Das ist das ganz große Hufeisen: Deutschland als eine Art nationaler Waldorfschule, in der alle, statt auf TikTok rumzuhampeln, wieder ihren Namen tanzen.

Die Rückbesinnung aufs Heimische ist politisch vielseitig anschlussfähig. Auch der vorbildliche Linke versagt sich Reisen ins Ausland oder den Genuss exotischer Früchte, nur halt nicht aus völkischer Überzeugung, sondern aus Rücksicht auf die Klimabilanz. Im Ergebnis läuft es allerdings auf dasselbe hinaus: Winterurlaub auf dem Brocken – und im Sommer zur Abwechslung einmal nach Rügen.

Die seltsame Übereinstimmung zwischen links und rechts war mir schon vor Jahren nach einem Besuch eines Berliner Restaurants aufgefallen, das mit dem Versprechen für sich warb, dass jede Zutat aus der Region komme. Es gab dort zum Beispiel keinen Pfeffer, weil in Berlin kein Pfeffer wächst. Bei der Möhre wusste der Kellner nicht nur, wo sie großgezogen wurde, er kannte auch den Namen des Bauern, der sie geerntet hatte.

Als wir beim Sauerampfersalat angelangt waren, musste ich mich kurz vergewissern, dass an einem der Nebentische nicht Beatrix von Storch saß. Kein fremdes Gemüse auf dem Teller? Nur Einkauf bei Leuten, die man beim Vornamen kennt? Alle sitzen um einen Herd und essen deutsch? Mir kam das bekannt vor.

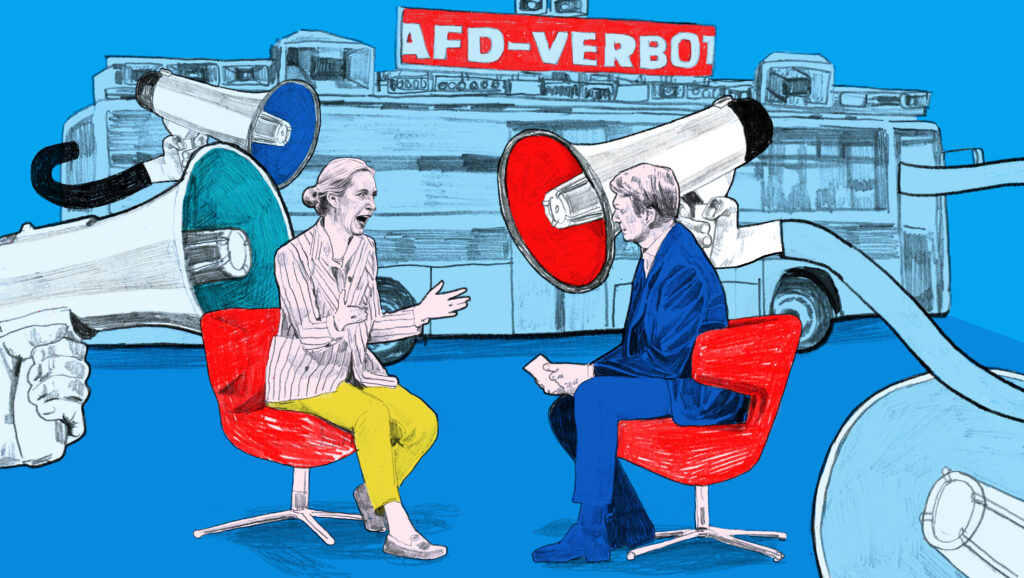

Bezeichnenderweise hatte Alice Weidel im Wahlkampf ihre für sie unangenehmsten Momente, als sie nach dem Wirtschaftsprogramm gefragt wurde. In der Regel kommt es gar nicht zu dem Punkt, weil die Journalisten ihre Zeit damit verbringen, der AfD-Chefin Verfehlungen ihrer Mitstreiter vorzuhalten.

Wenn Journalisten ausnahmsweise auf Inhalte zu sprechen kommen, wie der „Welt“-Chefredakteur Jan Philipp Burgard in seinen Wahlbefragungen, steht Frau Weidel ziemlich blank da. Auf die naheliegende Frage, ob sie mal durchgerechnet habe, was der Ausstieg aus der EU kosten werde, fielen die Antworten erstaunlich schwammig aus. Ökonomie ist erkennbar nicht die Stärke der Frau mit der Alternative für Deutschland.

Anfang der Woche hat der Verband der Familienunternehmer einen Rückzieher gemacht. Es sei ein Fehler gewesen, AfD-Abgeordnete zum parlamentarischen Abend zu laden. Wie man hören konnte, stand der Vertreter der blauen Truppe, Leif-Erik Holm, die meiste Zeit eher verloren an seinem Stehtisch, was ihn nicht davon hielt, sich anschließend mit den „intensiven Gesprächen“ zu brüsten.

Das Wort „Brandmauer“ stammt übrigens mit hoher Wahrscheinlichkeit von der AfD selbst. Wenn man sich auf die Suche macht, wer es als Erster benutzt hat, stößt man auf die ehemaligen AfD-Chefs Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke, die sich damit gegen die Rechts-außen-Leute in ihrer Partei abgrenzen wollten.

Ein AfD-Wort als Schlüsselbegriff der politischen Mitte? Das geht doch gar nicht! Hieß es nicht eben noch, man dürfe nicht rechtes Gedankengut normalisieren?

© Sören Kunz