Erst die Kühltürme der AKW, dann die Stelzen des Transrapid: Alles, was an diese technologische Hochkultur erinnert, wird beseitigt. Nie wieder soll sich ein Kind fragen, was es mit der untergegangenen Zivilisationauf sich gehabt haben mag

Der langjährige Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner war die Tage bei Phoenix zu Gast, es ging um die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China. Kellner war mal Büroleiter von Claudia Roth, das stählt einen fürs Leben. Außerdem hat er es unter der Ampel zum Staatssekretär im Wirtschaftsministerium gebracht, wo er zusammen mit seinem Schwager Patrick Graichen den großen Wärmepumpenplan für Deutschland ausheckte.

Er sei manchmal fassungslos, wie wenig die Wirtschaft aus der Vergangenheit gelernt habe, hob Kellner an und schüttelte den Kopf. Jeder Student im ersten Semester wisse doch, dass es keine gute Idee sei, sich einseitig abhängig zu machen. Oha, dachte ich. Und das sagt ausgerechnet ein Vertreter der Partei, die lieber die Wirtschaft außer Landes schickt, als darüber nachzudenken, was sie zum Überleben bräuchte?

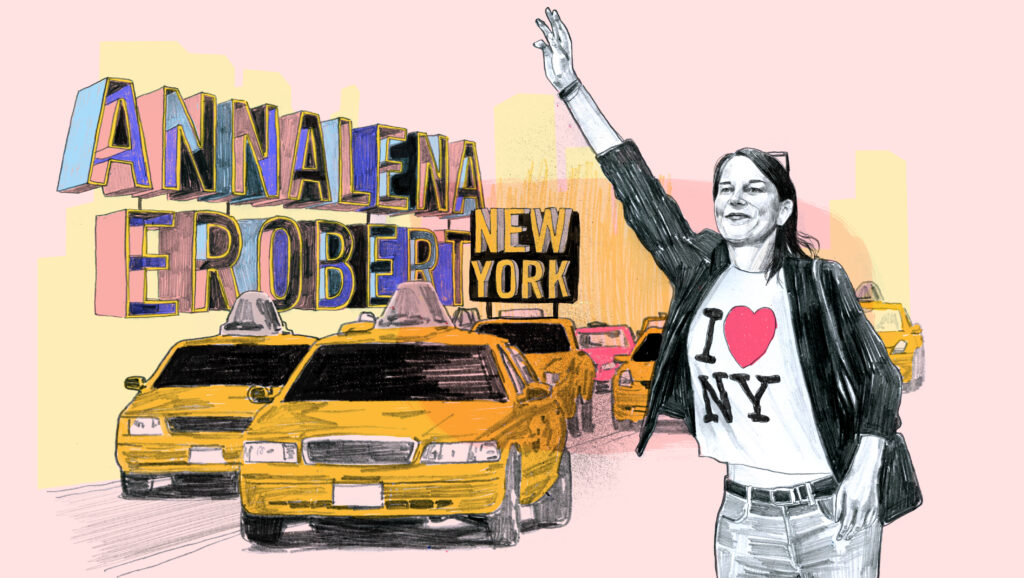

Eigentlich wollte ich nicht mehr über die Grünen schreiben. Das sei meine vorerst letzte Kolumne, habe ich vor sieben Wochen anlässlich des Amtsantritts von Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen gelobt. Aber die Dreistigkeit, mit der ehemalige Spitzengrüne so tun, als hätten sie mit der Malaise hierzulande nichts zu tun, lässt mir keine Ruhe.

Was richtig ist: Wir könnten relativ unabhängig sein, wenn wir wollten. Wir haben so viel Erdgas im heimischen Boden, dass wir für die nächsten 40 Jahre den Russen oder Amerikanern eine Nase drehen könnten. Wir müssten uns nur dazu entschließen, das Gas aus der Erde zu holen. Das ist technisch nicht einmal besonders anspruchsvoll. Ein Teil liegt so dicht an der Oberfläche, dass man einfach den Bohrer ansetzen müsste.

Aber erstens wollen wir ja kein Gas mehr. Gas gilt wie Atomkraft und Kohle als Energieform von gestern. Wer das wie die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche anders sieht, wird von den Grünen und ihren journalistischen Vorfeldformaten als „Gas-Kathi“ verspottet. Und zweitens würde die Förderung ja bedeuten, dass man sich an Mutter Erde vergreift. Und die ist, das wissen wir, in grünen Kreisen heilig.

Deshalb ist auch das Kapitel der knappen Rohstoffe erledigt, bevor es richtig begonnen hat. Die Neptune Energy meldet einen der größten Funde weltweit: 43 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat in der Altmark. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Lithium ist unter anderem zur Herstellung von Batterien unerlässlich. Wie abhängig die deutsche Industrie auch hier von China ist, zeigt sich dieser Tage im Automobilsektor.

Aber der Bundesumweltminister hat schon sorgenvoll mit dem Kopf gewackelt. Eine Förderung sei selbstverständlich nur im Einklang mit den hohen deutschen und europäischen Umweltstandards möglich. Man ahnt, wie es weitergeht. Drei streng blickende Kröten, die nach EU-Artenschutzrichtlinie persönliche Anwälte bekommen, wie der Zeitgeist-Kritiker Alexander Eichholtz den Fortgang der Dinge beschrieb. 1867 Klagen, weil Nachbarn den Schattenwurf der Bauzäune als Gesundheitsgefahr melden. Und ein in der Zwischenzeit gewachsener und nach Bundeswaldgesetz besonders schützenswerter Urwald, wo vorher ein Schotterparkplatz war. 2051 wird das Projekt dann unter dem Beifall von BUND, Greenpeace und der Amadeu Antonio Stiftung endgültig beerdigt.

Viele halten den Grünen ihre Blauäugigkeit in der Migrationspolitik vor. Andere beklagen die Versessenheit, mit der sie Fortschrittsprojekte wie das Selbstbestimmungsgesetz betreiben. Aber die gesellschaftlich nachhaltigste Hinterlassenschaft ist ihre tief sitzende Technikfeindlichkeit.

Selbst der Antrieb mittels Magnetkraft galt zwischenzeitlich als Teufelswerk, weshalb die Züge in Fernost heute mit 400 Stundenkilometern zwischen den Städten verkehren, während wir uns zur Schneckenbahn zurückentwickeln. Die Deutsche Bahn hat Mitte Oktober ihre neue ICE-Klasse vorgestellt. Reisende sind im ICE L künftig nur noch mit 230 km/h unterwegs. Dafür gibt es einen barrierefreien Einstieg und ein familienfreundliches Innendesign, wie der Bahn-Vorstand stolz mitteilte.

Wie kompliziert das Verhältnis des Durchschnittsgrünen zur Moderne ist, zeigt sein Verhältnis zum Strom. Einerseits ist der Saft, der aus der Dose kommt, das Maß aller Dinge. Solange es elektrisch zugeht, kann er sich sogar mit dem Auto anfreunden. Die Klimaanlage wiederum hat sich bis heute nicht von ihrem schlechten Ruf erholen können, dabei ist sie noch nie anders als mit Strom gelaufen.

Zu Beginn jeden Sommers gibt es in den klimasensiblen Magazinen lange Abhandlungen, wie man der Todeshitze am besten entgegentritt. Neben dem Expertenrat zur sachgemäßen Verdunkelung der Wohnung finden sich Ratschläge zur korrekten Platzierung nasser Handtücher auf dem Ventilator zwecks optimaler Kühlwirkung. Aber ausgerechnet die wirksamste Kühlungsform, die Klimaanlage, ist so gut wie nie im Angebot, so als sei die Anschaffung eine exotische und auch etwas anrüchige Idee.

Die Energiepolitik der letzten Jahre lässt sich auf einen Satz bringen: Wir haben eine CO2-neutrale Energieform durch eine andere ersetzt. Der Wechsel war nicht nur affenartig teuer, ohne dass es einen nennenswerten Effekt auf die Klimabilanz gehabt hätte. Windkraft ist im Gegensatz zu Kernkraft leider auch noch notorisch unzuverlässig, sodass ständig aus dem Ausland Atomstrom nachgekauft werden muss.

Jeder weiß, dass Deutschland ohne Kernenergie weder 2040 klimaneutral sein wird noch 2045, jedenfalls nicht unter der Maßgabe, dass es weiter so etwas wie eine Industrie gibt. Weil das insgeheim auch die Grünen wissen, werden vollendete Tatsachen geschaffen. Also sprengt man einen Kühlturm nach dem anderen, damit ja niemand auf die Idee kommt, den einmal beschlossenen Ausstieg wieder infrage zu stellen. Auch so lässt sich Politik gegen jüngere Generationen machen: Man schneidet ihnen einfach den Rückweg ab.

Am vergangenen Wochenende waren die Kühltürme des Kernkraftwerks in Gundremmingen dran. Der „Welt“-Redakteur Axel Bojanowski hat die Zerstörung mit der Sprengung der

Buddha-Statuen in Bamiyan durch die Taliban verglichen. Der Vergleich ist nicht so absurd, wie mancher denken mag. Hier wie dort geht es darum, Zeugnisse einer Zivilisation zu beseitigen, bei der man allein die ferne Erinnerung als gefährlich betrachtet. Nie wieder soll sich ein Kind angesichts der Relikte fragen, was es mit der untergegangenen Hochkultur auf sich gehabt haben mag.

Auch das muss man an dieser Stelle vielleicht noch einmal ins Gedächtnis rufen: Wäre Deutschland bei der Kernenergie geblieben, statt auf Wind und Sonne zu setzen, hätte es nicht nur 600 Milliarden Euro gespart, sondern würde mehr CO2-freien Strom produzieren, als mit den sogenannten erneuerbaren Energien bislang möglich ist. Sogar eine komplett CO2-freie Stromversorgung wäre möglich gewesen, wie eine kürzlich im Fachblatt „International Journal of Sustainable Energy“ veröffentlichte Studie nachweist.

Als Nächstes sind die Gasleitungen fällig. In Mannheim wurden die Kunden bereits in Kenntnis gesetzt, dass ab 2035 Schluss ist, andere Kommunen werden folgen. Und auch die Teststrecke für den Transrapid soll in Kürze für viele Millionen Euro abgerissen werden. Am Ende bleibt von der Zeit, als Deutschland für klimafreundliche Hochtechnologie stand, nur noch Ackerkrume. Dafür geht es barrierefrei zu.