Ein ungemütlicher Gedanke: Vielleicht haben wir es mit der Toleranz übertrieben. Das hieße: mehr Härte gegenüber Krawallbuben. Und wer als Ausländer dreimal bei einer Straftat erwischt wird, muss das Land verlassen

Zu den amüsanteren Begleiterscheinungen des deutschen Jahresanfangs gehörte der Auftritt der Streamerin Kunshikitty, die ihren Fans beweisen wollte, wie gefahrlos man sich zehn Jahre nach der Kölner Silvesternacht durch die Innenstadt bewegen kann. In dem Live-Video, das von dem Experiment zeugt, sieht man, wie erst von links, dann von rechts ein Gegenstand fliegt. Die junge Frau zieht den Kopf ein und bringt sich in Deckung („Aua, ich hab irgendwas gegen den Kopf bekommen“).

In einem weiteren Video erklärte Kunshikitty anderntags, dass man die Szene nicht falsch verstehen dürfe. Das Problem seien nicht die jungen Männer, die sie bedrängt hätten, sondern die Leute auf X, die alles verzerren würden.

Zu den weniger amüsanten Begebenheiten des Jahreswechsels zählt die Bilanz der Silvesternacht aus polizeilicher Sicht. Hier sind die Zahlen aus Berlin: 640 Brandeinsätze, 400 Festnahmen, entglaste Fassaden, brennende Fahrzeuge, gezielte Angriffe auf Polizeikräfte. Insgesamt wurden 35 Polizisten verletzt, davon zwei so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich zufrieden, dass die Nacht dieses Mal ruhiger verlaufen sei. Das war das Wort, das er benutzte: „ruhiger“. Das klang beim Sprecher der Polizeigewerkschaft dann doch etwas anders. „Das ist nicht normal, was in Berlin passiert“, erklärte der.

Man kann die Übergriffe routiniert unter Spaßgesellschaft abbuchen. Oder sie als das sehen, was sie sind: Ausdruck einer Verwahrlosung, die so gewöhnlich geworden ist, dass sich der Landeschef schon freut, wenn es bei 35 verletzten Polizeibeamten bleibt.

Man weiß auch ziemlich genau, wer die Übeltäter sind: junge Männer mit zumeist arabischem Hintergrund, die diesen Staat und seine Gesetze für einen Witz halten. So hat es auch die Berliner Polizeipräsidentin bei einem Ausblick auf den Jahresbericht 2025 gesagt: Erschreckend sei der Anstieg der Straftaten unter jungen Menschen, insbesondere die migrantisch geprägten Milieus ragten heraus.

Möglicherweise haben wir es mit der Toleranz übertrieben. Vielleicht brauchen die Krawallbuben eine Lektion, die sie so schell nicht vergessen. Ich weiß, das klingt furchtbar. Nicht Eskalation, sondern Deeskalation sei die Lösung, ist seit Langem das Mantra.

Ich habe vor Jahren einmal einen Zug Bereitschaftspolizisten in Hamburg begleitet. Ich musste versprechen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Wir sind im Einsatz, sagte der Zugführer. Dann wies er mich an, mich dicht hinter ihm zu halten. Ich garantiere: Eine Hundertschaft in der Sonnenallee und am Hermannplatz, und die Heißsporne dort überlegen sich gut, ob sie weiter behaupten wollen, die Bullen hätten in ihrem Kiez nichts zu suchen.

So darf man nicht reden, heißt es. Das würde der Polizeigewalt Tür und Tor öffnen. Aber Nachsicht ist der falsche Ansatz. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die meinen, die Straße gehöre ihnen, weil man seit Langem aufgehört hat, ihnen entgegenzutreten. Auf das Elternhaus kann man nicht setzen. Was immer diese Jungs zu Hause gelernt haben: Respekt vor der Ordnungsmacht gehört nicht dazu.

Allerdings, woher sollten sie es auch besser wissen, kann man fragen. Die Polizei, die sie sehen, tritt verlegen von einem Bein aufs andere, wenn sie beschimpft wird. Erst mal heißt es: klären, ob eine Straftat vorliegt. Dann wird überlegt, ob man einschreitet oder sich nicht des lieben Friedens willen zurückzieht. Der Polizei kann man keinen Vorwurf machen. Sie würde ja, wenn man sie ließe. Es sind in der Regel die politisch Verantwortlichen, die Zurückhaltung anmahnen, weil alles andere schlechte Presse nach sich zieht.

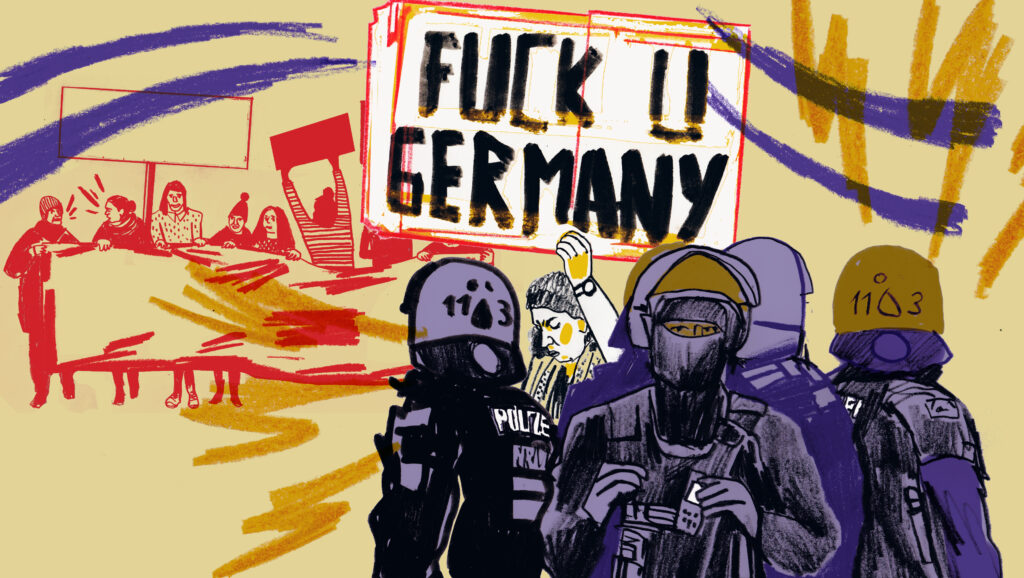

Zwei Tage vor dem Jahreswechsel kam es in Berlin zu einer Machtdemonstration des neuen Zusammenschlusses aus Antifa und palästinensischem Klüngel. „Ehre den Märtyrern und dem Widerstand“, stand auf den Plakaten, die mit Abu Obeida, dem getöteten Sprecher der Hamas, bebildert waren. Das ist der Stand in Berlin: Ein ironischer Tweet, in dem „Deutschland wird woke“ mit „Deutschland erwache“ übersetzt wird, und man hat die Polizei in der Tür – die Verherrlichung von Terrorismus auf offener Straße, und alle schauen zur Seite.

Die Demonstranten machen auch kein Hehl daraus, was sie von Deutschland halten. „Fuck you, Germany“, rufen sie, wenn sich die Polizei zeigt. Warum nehmen wir die Leute nicht beim Wort? Das hieße in dem Fall: Beweissicherung, Feststellung der Personalien. Wer keinen deutschen Pass hat, wird dem Haftrichter vorgeführt und in Abschiebearrest genommen.

Es ist Mode geworden, alles abzulehnen, was aus den USA kommt. Aber das eine oder andere könnte man sich abschauen. In einer Reihe von US-Bundesstaaten gilt die 3-Strikes-Regel: Wer dreimal einer schweren Straftat überführt wird, landet automatisch für lange Zeit hinter Gittern.

Das ließe sich übertragen. Wer als Ausländer dreimal dabei erwischt wird, dass er die Gesetze bricht, muss Deutschland verlassen. Man könnte darüber diskutieren, was unter die neue Regelung fällt. Schwarzfahren oder Diebstahl? Möglicherweise zu harsch. Aber Angriffe auf Leib und Leben sollten schon dazugehören. Auch Drogendelikte und Vergewaltigung.

Wäre ich im Polizeidienst, ich würde innerlich quittieren. Warum sich die Mühe machen, ein Früchtchen hopszunehmen, wenn es einem schon anderntags wieder feixend gegenübersteht?

Das Stuttgarter Justizministerium hat im Herbst stolz verkündet, dass es gelungen sei, die Familie H. nach Syrien abzuschieben. Den Stoßseufzer konnte man bis nach Aleppo hören.Die ersten Familienmitglieder kamen 2015 nach Deutschland. Leider sahen sich die meisten außerstande, einer geregelten Arbeit nachzugehen, weshalb sie großzügig von ihren neuen Mitbürgern mit Sozialhilfe versorgt wurden. Die Wohnung, die ihnen zugewiesen wurde, war auch nicht irgendein Mauseloch, sondern ein Haus am Stadtrand, das sie selbstredend mietfrei beziehen durften.

Hat das die Großfamilie dazu ermuntert, sich dankbar gegenüber den braven Deutschen zu zeigen? Faul waren sie in der Familie H. nicht, den Vorwurf kann man den Clanmitgliedern nicht machen. Nur leider ging die Energie in außergesetzliche Aktivitäten. Diebstahl, räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung: Auf 160 Straftaten summierte sich das Sündenregister am Ende. Die Straftäter wurden auch immer jünger, weil man schnell den Bogen heraushatte, dass die Justiz bei Jugendlichen besondere Nachsicht walten lässt.

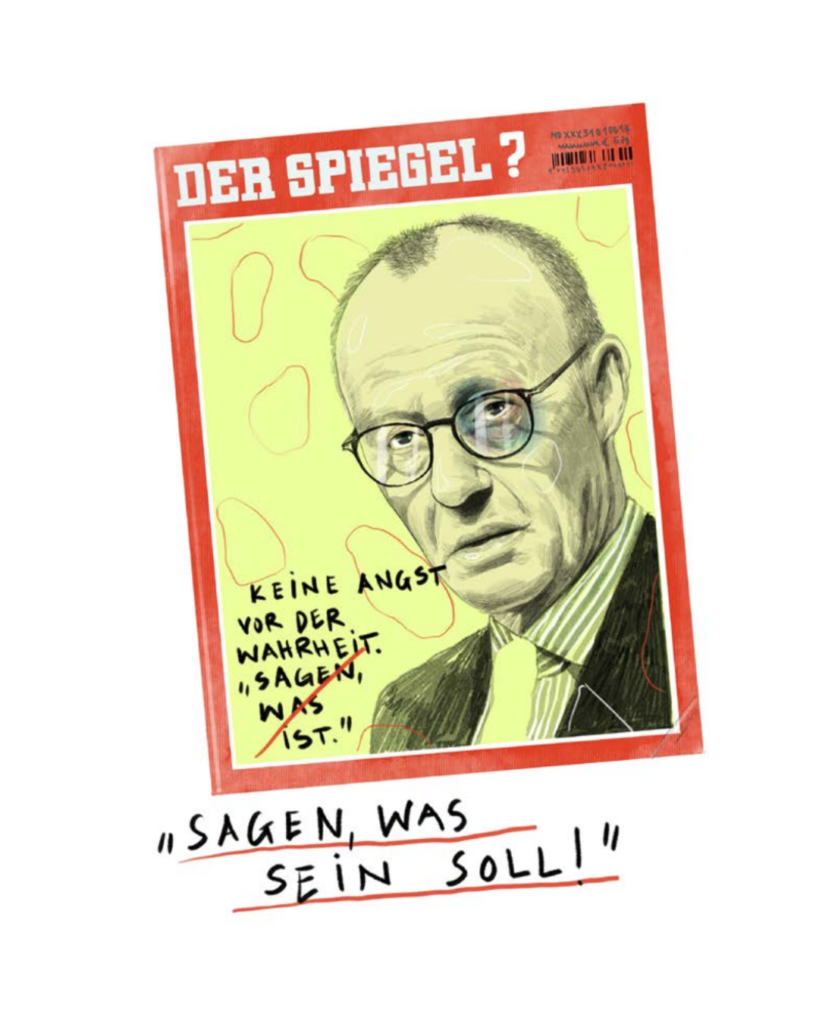

Wäre man in einer Comedy-Sendung, würde nun eine Stimme aus dem Off sagen, dass man das Wort Clankriminalität nicht verwenden solle, weil es stigmatisierend wirke. Besser sei die Bezeichnung „familienbasierte Betätigung außerhalb des gesetzlichen Rahmens“. Dummerweise befinden wir uns nicht in einer Comedy, sondern in der deutschen Wirklichkeit, und deshalb wird in Berlin-Neukölln der Bezirksbürgermeister in vollem Ernst aus dem Amt gemobbt, weil er nicht davon lassen wollte, von Clans zu sprechen.

Auch so lässt sich das Problem lösen: Man redet einfach nicht mehr darüber. Das wäre der Berliner Weg.

© Michael Szyszka