Deutschland dürfe nicht von Leuten regiert werden, die die Öffentlichkeit betrügerisch an der Nase herumführten, sagt die SPD. Okay, einverstanden. Aber warum ist dann Karl Lauterbach noch im Amt?

Nach der Veröffentlichung des sogenannten „D-Day“-Papiers war in den vergangenen Tagen viel von Täuschung die Rede. Es fielen Worte wie „ehrlos“ und „charakterlos“. Vor allem die SPD tat sich mit Vorwürfen hervor. „Deutschland darf nicht von Leuten regiert werden, die derart verantwortungslos und betrügerisch die Öffentlichkeit an der Nase herumführen“, erklärte der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Wer so spricht, legt an sich selbst hohe Maßstäbe an, muss man vermuten. Nur, wie verträgt es sich mit den hehren Ansprüchen, wenn ausgerechnet die SPD an führender Stelle einen Mann in ihren Reihen hat, der über Wochen und Monate die Leute an der Nase herumführte? Der ihnen weiß machte, sie schwebten alle in großer Gefahr, obwohl es dafür keine wissenschaftliche Begründung mehr gab?

Ein Täuscher und Trickser auf einem wichtigen Kabinettsposten? Nein, das gibt es doch bei der ehrenwerten SPD nicht! So etwas ist mit dem anständigen Herrn Mützenich nicht zu machen, diesem Garanten für Lauterkeit und Ehrlichkeit in der Politik.

Oder etwa doch?

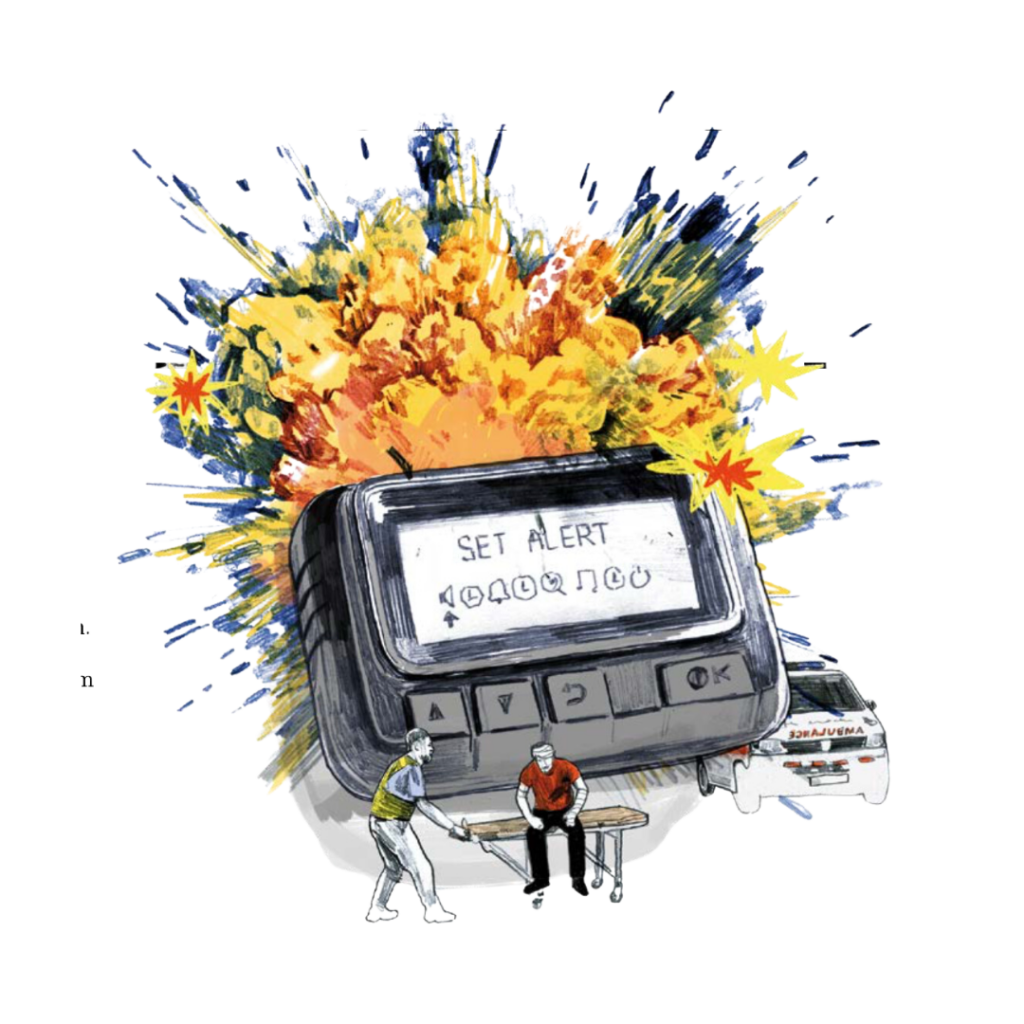

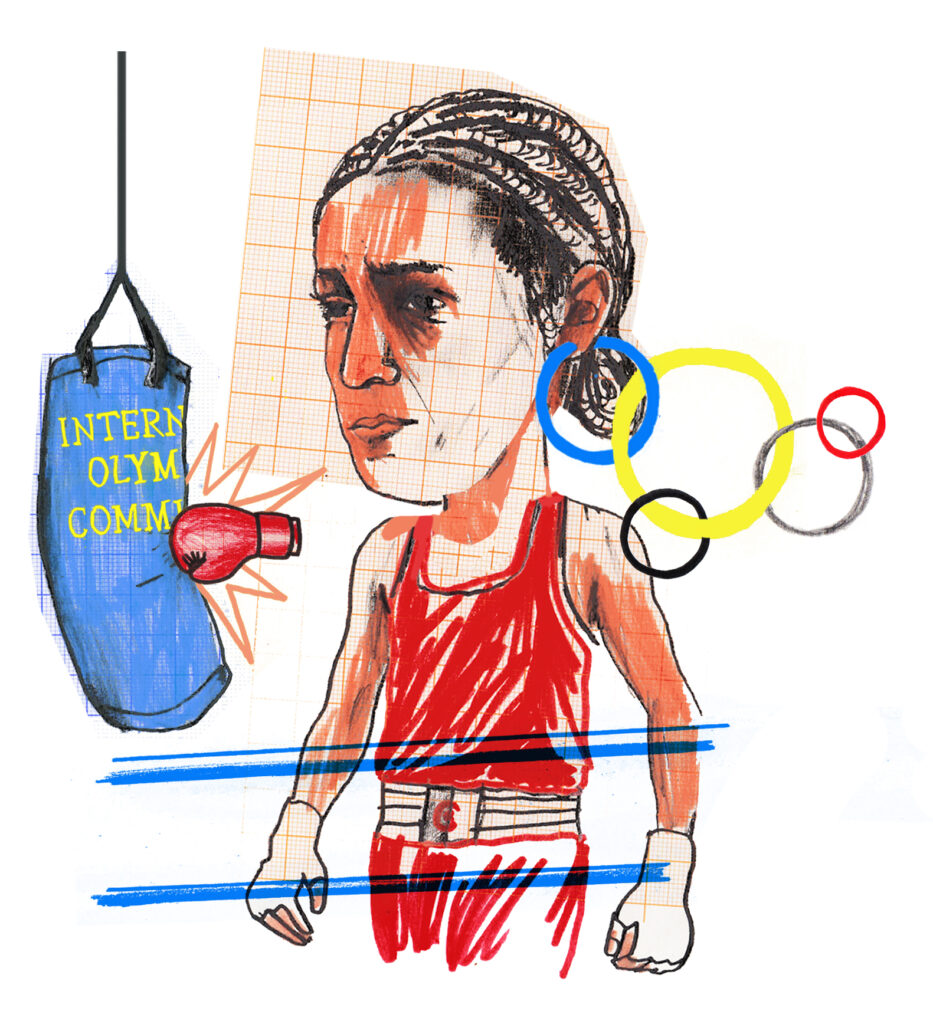

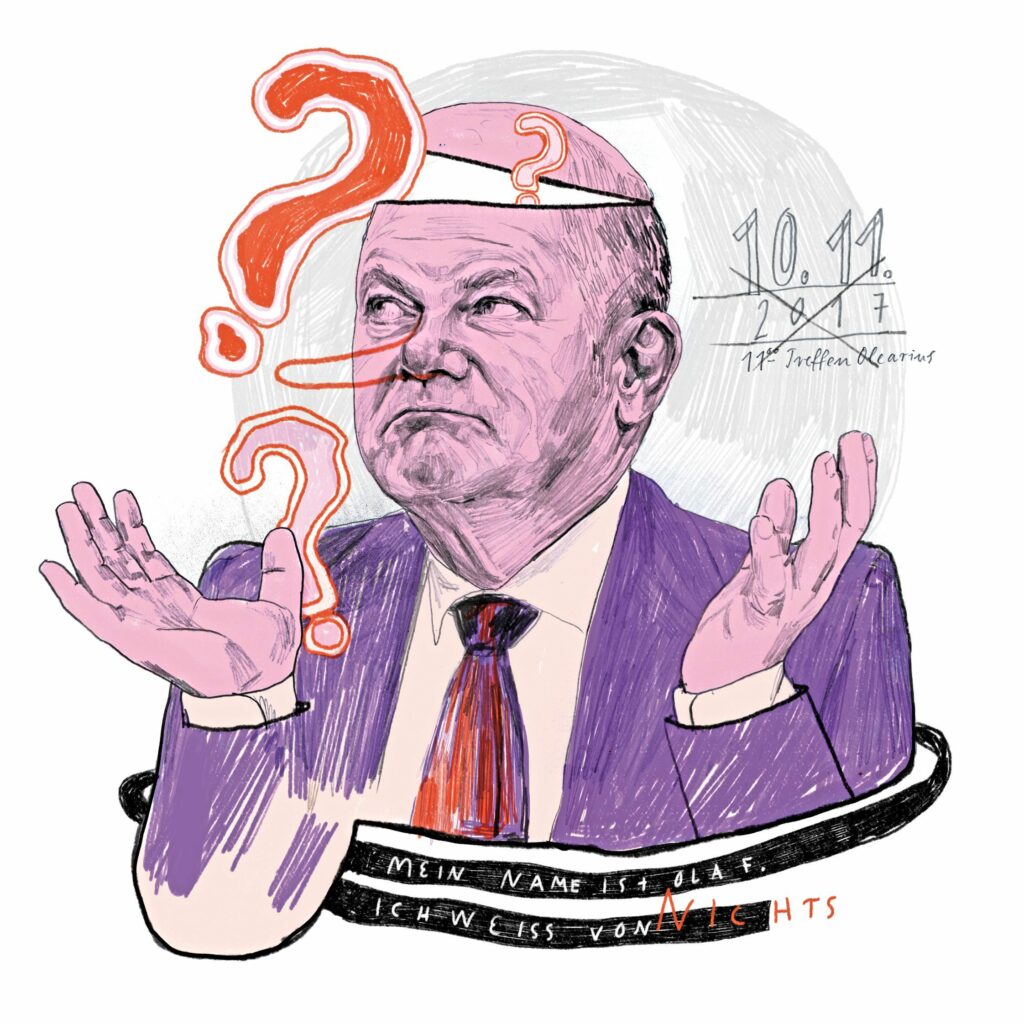

Doch, es geht, wie sich zeigt. Wir haben das sogar schwarz auf weiß. Die „Süddeutsche Zeitung“ und der WDR haben einen Mailverkehr zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut (RKI) ausgewertet, aus dem hervorgeht, wie Karl Lauterbach im Frühjahr 2022 gegen wissenschaftlichen Rat weiter Angst und Schrecken verbreitete.

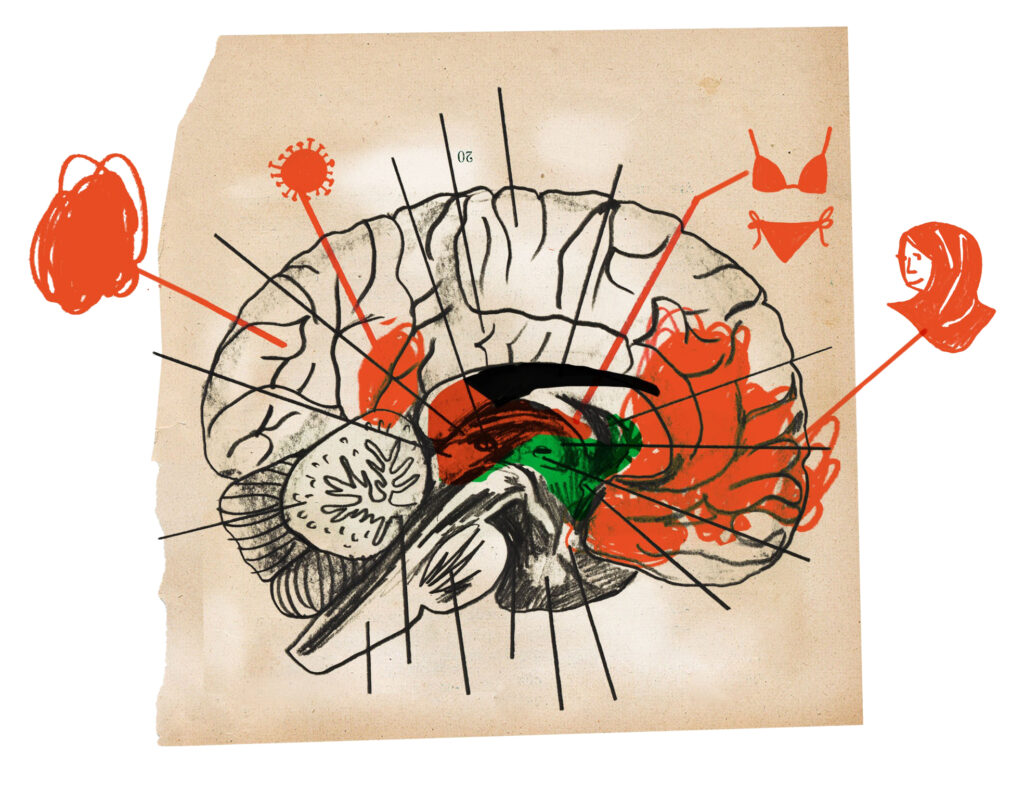

Die neue Variante des Corona-Virus verlief sehr viel weniger tödlich, die Experten im RKI wollten deshalb die Risikobewertung von „sehr hoch“ auf „hoch“ herabsetzen. Aber das war mit Lauterbach, der auf das politische Weisungsrecht bestand, nicht zu machen. Die Herabstufung der Risiko-Bewertung sei „das falsche Signal“, schrieb der Gesundheitsminister im Februar an den damaligen RKI-Chef Lothar Wieler.

Auch im März und April sah Lauterbach keinen Grund, die Risikobewertung der Lage anzupassen, trotz immer flehentlicher Appelle der Wissenschaftler. Dänemark, Norwegen, die Schweiz: Alle hatten im Frühjahr die Maßnahmen gelockert oder ganz aufgehoben. Nur in Deutschland galt Corona weiter als todbringende Seuche, die keine Kompromisse erlaubte.

Wäre man Zyniker, würde man sagen, so hat Lauterbach sich seinen Platz in den deutschen Talkshows gesichert. Ein Gesundheitsminister ohne Pandemie ist wie ein Wirtschaftsminister ohne Massenarbeitslosigkeit: ein ganz normaler Politiker. So kam es dann ja auch. Kaum war das Risiko herabgesetzt, erlosch das Interesse an Deutschlands oberstem Virusbekämpfer. Seitdem müht sich Lauterbach wieder mit profanen Themen wie dem Abrechnungsschlüssel in Apotheken und Stellenplänen im Krankenhaus.

Es gibt im politischen Apparat einen riesigen Unwillen, sich noch einmal mit der Pandemie zu befassen. Der Bundestag hat schon wegen sehr viel geringerer Anlässe Untersuchungssauschüsse eingesetzt. Aber alle Bemühungen, die größte Freiheitsbeschränkung der deutschen Nachkriegs-geschichte erneut in den Blick zu nehmen, stoßen auf erbitterten Widerstand. Dabei gäbe es viel zu lernen. Zum Beispiel, welche Fehler man bei der nächsten Pandemie besser vermeiden sollte.

Aber vielleicht kommt der Anstoß zur Aufarbeitung ja ganz woanders her. Ich war vor drei Wochen in Lüneburg beim Verband der niedersächsischen Verwaltungsrichterinnen und -richter. Der Vorsitzende, Gert Armin Neuhäuser, hatte mich eingeladen, über das Bild der Justiz in den Medien zu referieren. Lüneburg liegt von München gesehen nicht gerade um die Ecke. Anderseits: So oft habe ich nun auch nicht die Gelegenheit, vor Richtern zu reden. Also sagte ich sofort zu.

Verwaltungsgerichte sind die Hüter der Freiheit, wenn man es etwas pathetisch ausdrücken will. Immer, wenn der Staat seine Macht überdehnt, sind sie zur Stelle, um ihm Einhalt zu gebieten. Soweit jedenfalls die Theorie. Nach dem Besuch in Lüneburg hatte ich den Eindruck, dass unter den Richtern eine gewisse Nachdenklichkeit eingesetzt hat, ob man der Übergriffigkeit des Staates während der Pandemie wirklich entschieden genug entgegengetreten ist.

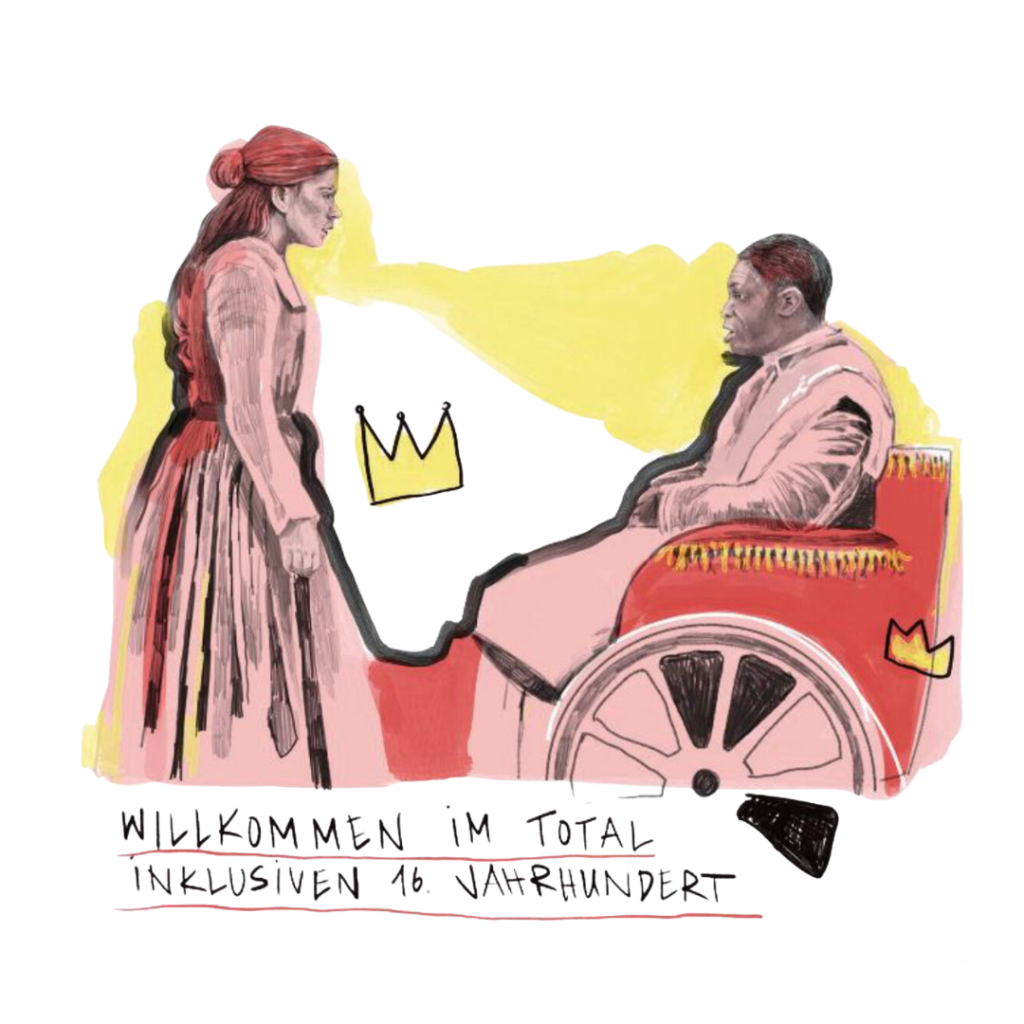

Wie es der Zufall wollte, befand sich unter den Zuhörern auch der Mann, der zwischenzeitlich als „kleines Richterlein“ Berühmtheit erlangte. So hatte der Ärztefunktionär Frank Ulrich Montgomery in einem Interview den Vorsitzenden des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts bezeichnet, weil der sich erdreistet hatte, die 2G-Regeln im Einzelhandel in Frage zu stellen. Weder sei belegt, dass eine solche Regel geeignet sei, die Infektionswelle zu brechen, noch sei sie verhältnismäßig, so das Urteil. Eine Entscheidung, die mehr als berechtigt war, wie sich im Nachhinein zeigt. Funfact: Das „kleine Richterlein“ überragte alle im Raum um einen Kopf.

Auch Richter Neuhäuser hat mit der Aufarbeitung begonnen. Zur Verhandlung stand Anfang September der Fall einer Pflegekraft, die von ihrem Arbeitgeber, einem städtischen Krankenhaus, fristlos entlassen worden war, nachdem sie die Impfung verweigert hatte. Die Zulässigkeit von Kündigungen aufgrund des Infektionsschutzes war bereits vom Bundesverfassungsgericht als rechtmäßig beschieden worden. Aber da lagen ja auch noch nicht die RKI-Protokolle vor, wonach die Impfung gar nicht zuverlässig gegen Ansteckung half.

Neuhäuser hat sich die Protokolle übermitteln lassen, und zwar alle 2515 Seiten. In Medien wie dem „Spiegel“ stand, dass man sich die Lektüre sparen könne, weil nichts Aufregendes drin stehe. Das sah er anders. Was er dort las, war ziemlich spektakulär, wie er fand. So findet sich zum Beispiel eine Notiz, aus der hervorgeht, dass man im RKI relativ früh wusste, dass die Impfung dazu geeignet war, schwere Verläufe zu verhindern, aber eben nicht die Ansteckung mit Covid selbst.

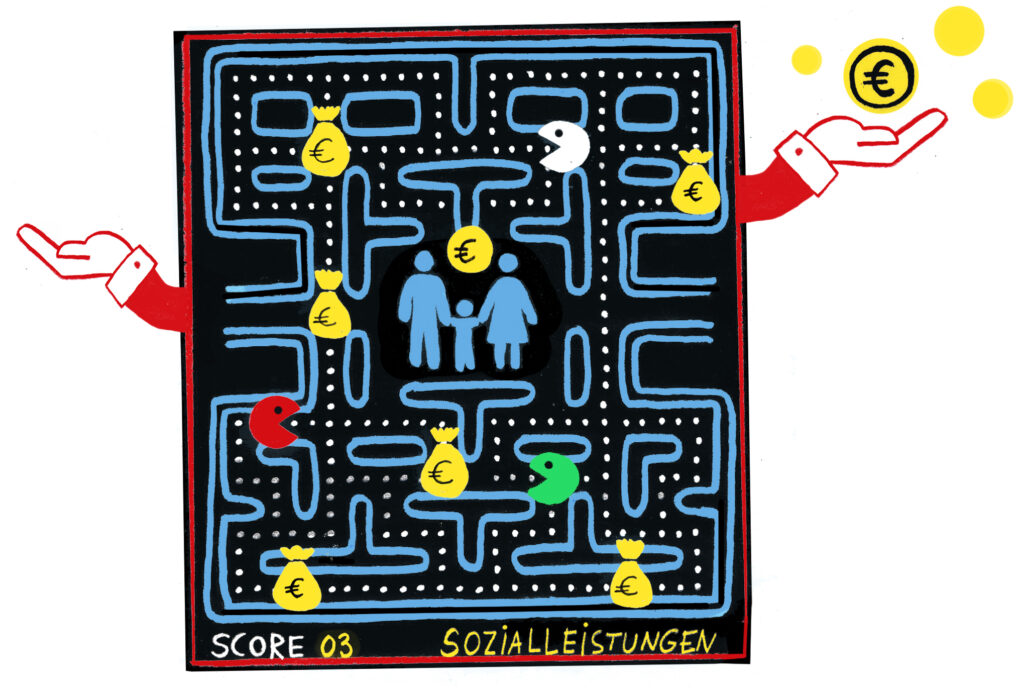

Eine Pandemie der Ungeimpften hat es nie gegeben, sie war eine Erfindung der Politik. Warum dann aber eine Pflegehelferin entlassen, weil sie sich nicht impfen lassen wollte? Wenn die Impfung keinen Schutz für andere darstellt, entfällt der Kündigungsgrund, so entschied es Neuhäusers Kammer.

Es kommt nicht oft vor, dass eine untergeordnete Instanz das Verfassungsgericht korrigiert. Die Richter in Karlsruhe hätten auf falscher Tatsachengrundlage entschieden, sagt der Jurist. Hätten sie gewusst, was man heute weiß, hätten sie vermutlich anders geurteilt. Vor allem aber ist das Urteil eine schallende Ohrfeige für die Politik, die sich eben nicht auf den wissenschaftlichen Sachverstand verließ, wie immer behauptet wurde, sondern sich im Gegenteil über diesen hinwegsetzte, wenn es ihr opportun erschien.

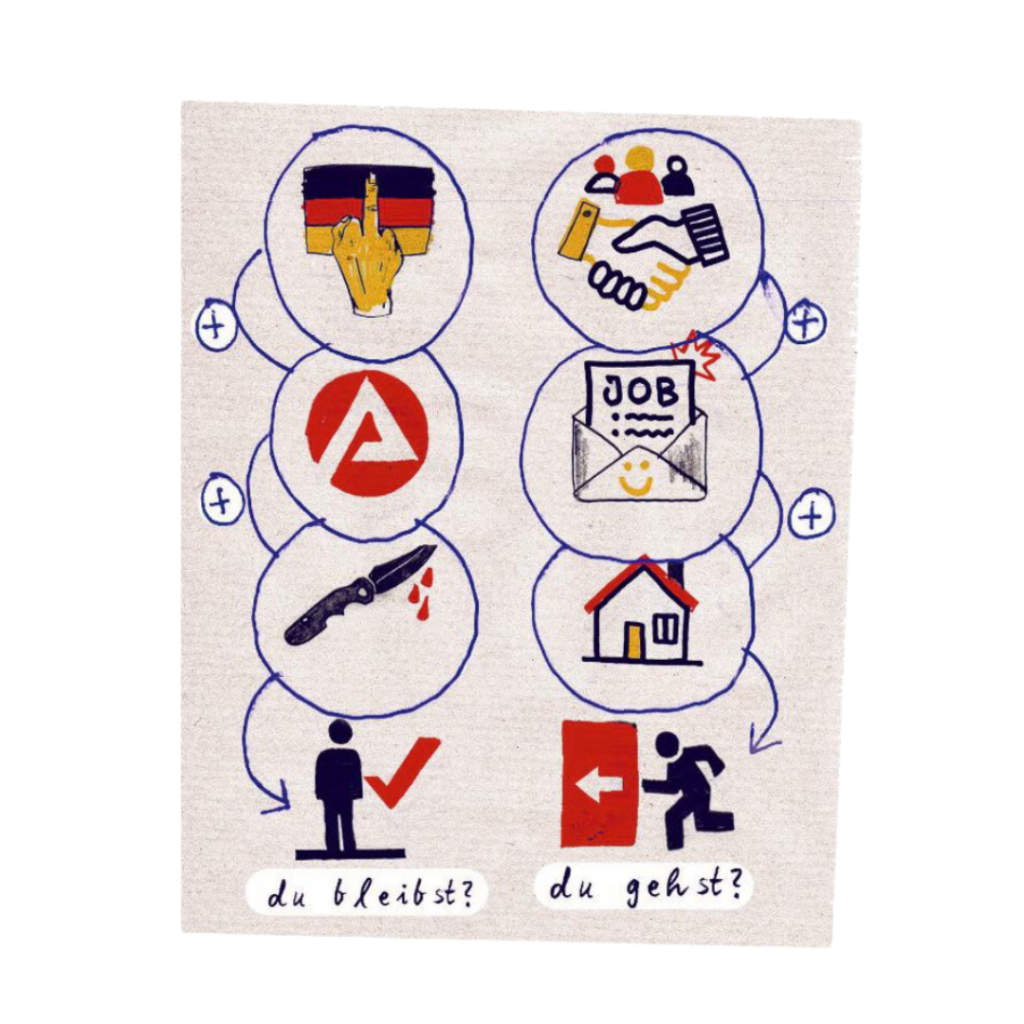

Abstrakt finden die Grundrechte immer alle toll. Aber wenn es ernst wird, bleibt kaum etwas übrig, wie wir im Lockdown gelernt haben. Alles, was eben noch als unverzichtbar galt, kann morgen schon suspendiert sein: Gewerbefreiheit, Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Bildungsfreiheit, Bewegungsfreiheit.

Wobei, das stimmt nicht ganz. Es waren nicht alle Grundrechte außer Kraft gesetzt. Es gibt ein Grundrecht, das heilig ist – der Datenschutz. Da kann das Virus noch so wüten und die Intensivstation noch so volllaufen, da darf niemand ran. Als zwischenzeitlich mal wieder die Corona-Warn-App nicht funktionierte, weil irgendwelche Nerds vom Chaos Computer Club Einspruch erhoben hatten, dachte ich: Wenn mich Covid dahinrafft, dann wird auf meinem Grabstein immerhin stehen: „Aber seine Daten waren sicher“.

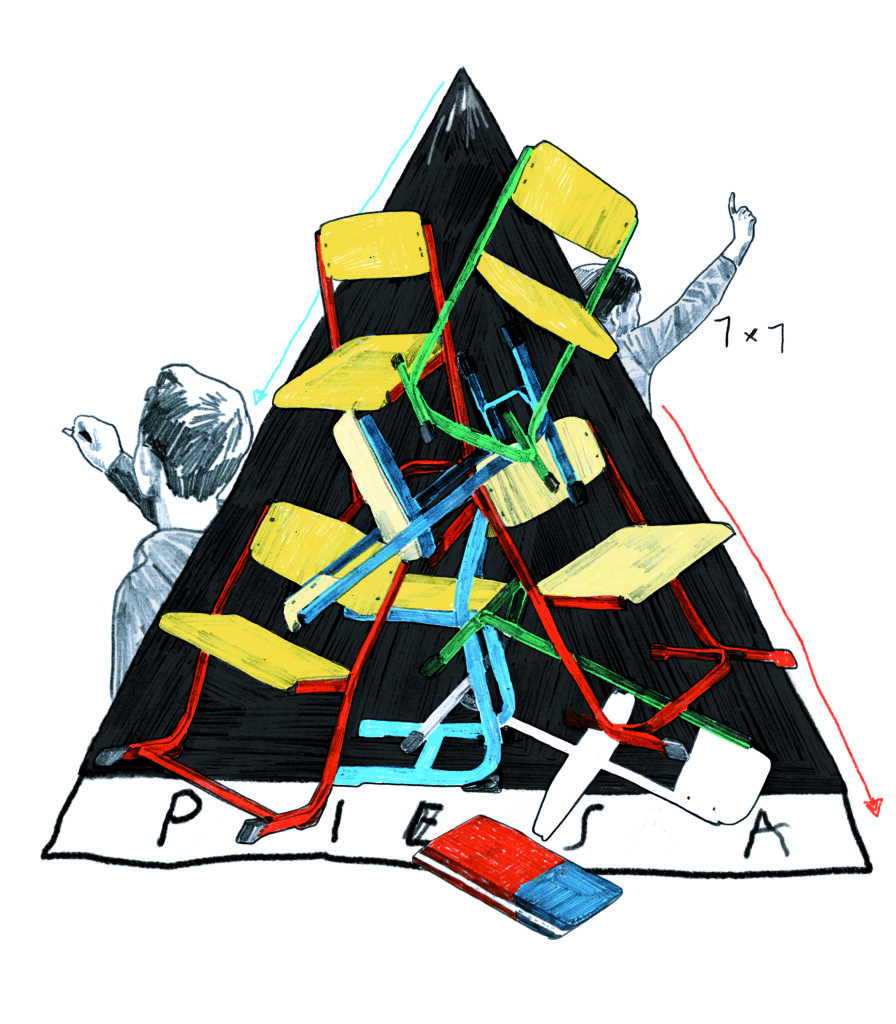

Im Nachhinein heißt es, man habe es halt nicht besser gewusst. Doch man wusste Vieles besser. Man wusste zum Beispiel, dass es geradezu widersinnig war, die Leute dazu aufzufordern, sich zu Hause einzuschließen, statt an die frische Luft zu gehen. Trotzdem schickte man Polizisten auf den Rodelberg, um sie zu vertreiben. Man wusste auch ziemlich schnell, dass Kinder weniger ansteckend waren als Erwachsene. Dennoch schloss man über Monate Schulen und Kindergärten, weil man hundert Prozent sichergehen wollte.

Wir stehen mit der Aufarbeitung erst ganz am Anfang.

© Sören Kunz