Die Bundesregierung gibt das Geld aus, als gäbe es kein Morgen. Nur bei einer Behörde wird jetzt kräftig der Rotstift angesetzt: beim Bundesrechnungshof. Für alles ist Geld da – nur für die Leute, die aufs Geld achten, leider nicht.

Neulich im Haushaltsausschuss, ein Mitarbeiter des Bundesrechnungshofs trägt vor. Es geht um ein geplantes „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ in Halle. Der Mann gibt Einschätzungen zur Kostenentwicklung. Baukosten 200 Millionen, 110 Stellen, 15 Millionen Personalkosten allein zum Start.

„Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung“, sagt der Controller, nachdem er seine Papiere eingesammelt hat. Er habe sich gefragt, ob ein Projekt in dieser Größenordnung 35 Jahre nach Vollendung der Einheit nicht etwas aus der Zeit gefallen sei. Die Menschen in Ostdeutschland seien möglicherweise mehr interessiert an tragfähigen Lebensbedingungen und einer funktionierenden Infrastruktur.

Kurzer Moment der Verblüffung. Ob er die Anstrengungen zur Stärkung der Demokratie infrage stellen wolle, blafft ihn eine Vertreterin der Grünen an. Mit solchen Einlassungen sei Beifall der AfD garantiert, erklärt der Mann von der SPD scharf. Die Vertreter der CDU schweigen, wie so oft, wenn es ums Geld geht und sich die andere Seite einig ist.

So geht es zu, wenn jemand im parlamentarischen Betrieb Ausgaben hinterfragt. Immer geht es um höhere Dinge – die soziale Gerechtigkeit, den Zusammenhalt der Gesellschaft, den Kampf gegen rechts. Wer da widerspricht, gilt als Störenfried oder, schlimmer noch, als Demokratiefeind.

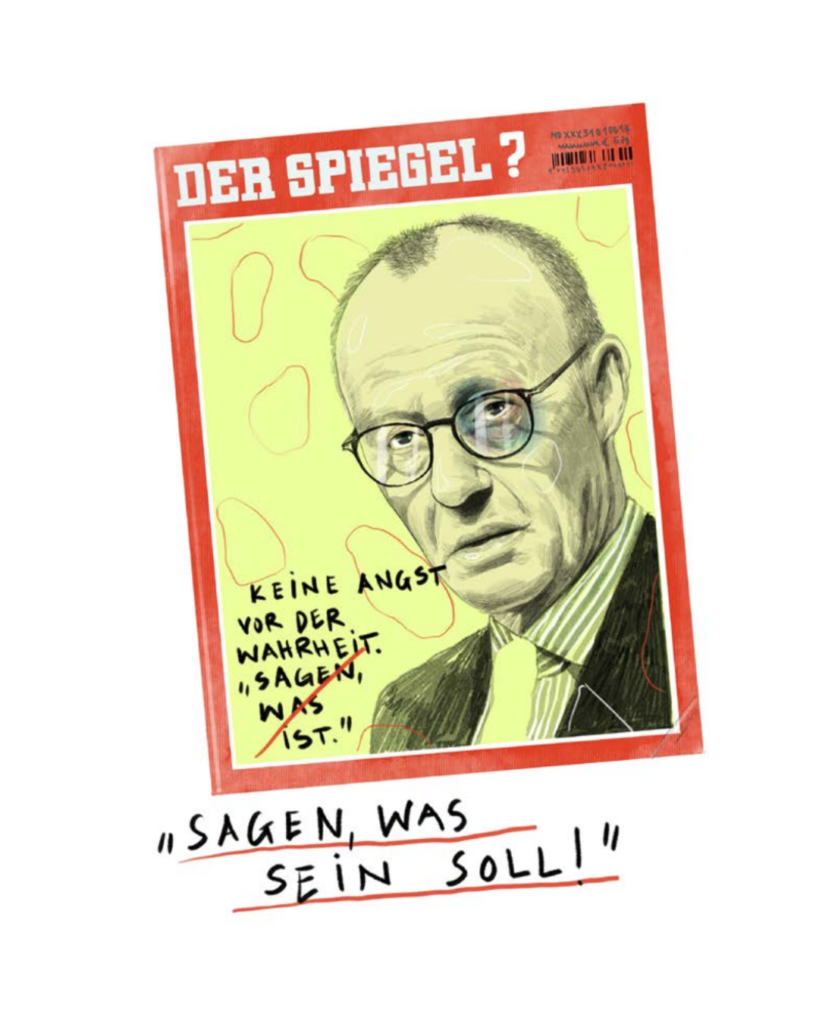

Bei den Grünen hat man nicht vergessen, dass es die Aufseher aus Berlin waren, die die Weisheit der Klimapolitik in Zweifel zogen. Was gab das für eine Aufregung, als die Behörde vor drei Jahren feststellte, dass die Regierung zwar Milliarden in den Klimaschutz investiere, aber nicht sagen könne, ob diese Investitionen das Erwünschte bewirkten.

Auch die Sozialdemokraten, die von jeher ein lockeres Verhältnis zum Geldausgeben haben, sehen mit Argwohn auf die Prüfer, die jede Ausgabe unter Begründungspflicht stellen.

Nun gibt es die Quittung. Keine Bundesbehörde hat in den vergangenen Jahren so vorbildlich gewirtschaftet wie der Rechnungshof. In zehn Jahren von 1300 Stellen freiwillig runter auf 1000: Das ist in Berlin einzigartig. Der Rechnungshof-Präsident, Kay Scheller, hatte gedacht, das würde ihm angerechnet. Aber nichts da! Jetzt ist Payback-Time. Eine ganze Prüfebene soll weg, so sieht es der Plan aus dem Hause Klingbeil vor. Und das ist erst der Anfang.

Es ist ein Treppenwitz: Für alles ist Geld da – die Mütter, die Gastronomen, die Pendler, die Gewerkschafter. Nur für die Leute, die aufs Geld achten, leider nicht. Normalerweise hat man in Berlin nicht viel für Bürokratieabbau übrig. Hier kommt er gelegen.

Ich bin kein Freund der Buchhaltung. Wenn das Controlling anrückt, gehe ich in Deckung. Aber der Rechnungshof ist die einzige Institution, die zwischen uns Steuerzahlern und dem finanziellen „Leinen los“ steht.

Es gibt beim Geldausgeben ja auch keine wirkliche Opposition. Die Grünen und die Linkspartei sind im Zweifel für noch mehr Sozialprogramme. Und die AfD hat anderes zu tun, als sich dem Laissez-faire entgegenzustellen. Außerdem will man ja selbst ran, da nimmt man es mit der Haushaltsdisziplin lieber nicht so genau.

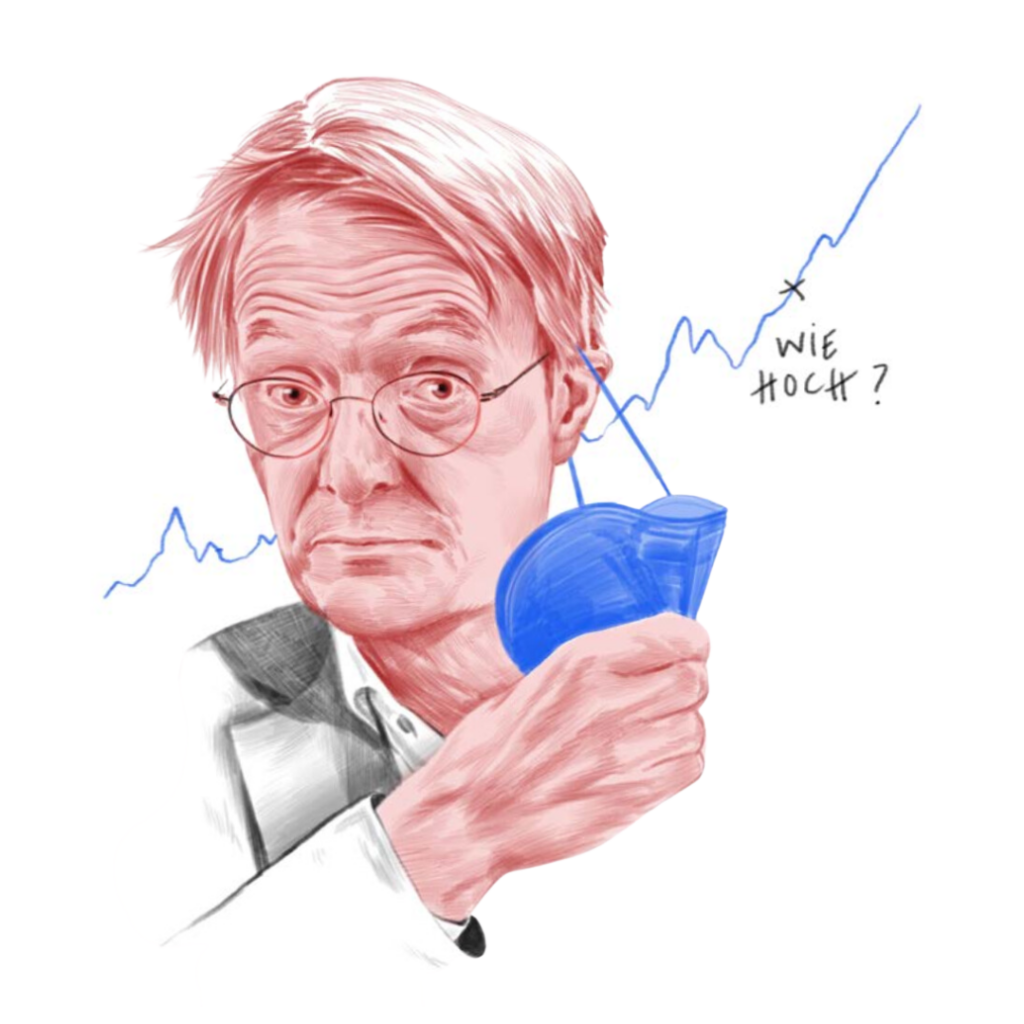

Ich dachte, mit einer Billion Euro im Rücken könnte jeder Depp regieren. Im Rückblick auf die vergangenen Monate muss ich sagen: Ich lag daneben. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man trotz des größten Schuldenaufnahmeprogramms der Nachkriegsgeschichte mit dem Geld nicht auskommen würde. Aber so ist es. Im Haushalt für 2026 fehlen 182 Milliarden Euro – trotz Steuereinnahmen auf Spitzenniveau und Rekordverschuldung.

Ein Blick nach Berlin reicht, und man weiß, wo die wundersame Geldvermehrung bleibt. Fünf Milliarden Euro erhält die Hauptstadt aus dem großen Schuldentopf. Eigentlich soll das Geld in die Ertüchtigung der Wirtschaft gehen. Jeder Euro, den man aufnehme, diene der Investition in die Zukunft, das waren die Worte unseres Finanzministers.

In der Hauptstadt pflanzen sie mit dem Geld jetzt Bäume. Dass Berlin ergrünt, ist auch schön. Wer freut sich nicht an einer prächtig ausschlagenden Erle oder Esche? Mehr als 5000 Euro pro Baum lässt man sich den Spaß kosten. Aber das war nicht das, was Lars Klingbeil versprochen hatte, als er erklärte, dass man Deutschland wieder nach vorne bringen wolle.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat neulich darauf hingewiesen, dass spätestens 2030 nahezu 100 Prozent des Bundeshaushalts durch Verpflichtungen für Verteidigung, Soziales und Zinsen aufgezehrt sein werden. Ich glaube, vielen ist nicht klar, was das bedeutet. Das heißt: kein Geld mehr für Bildung und Forschung, nicht ein müder Euro für die Sicherung der Zukunft. Das ist die Lage, auf die wir zusteuern.

Warum man mit dem Geld nicht auskommt? Weil man immer neue Gruppen findet, die bei jedem Sparpaket von vornherein ausgenommen sind. Rentner sind schon mal tabu. Auch die Beamten dürfen mit umfassender Für- und Nachsorge rechnen. Und natürlich alle, die beschlossen haben, dass man auch ohne geregelte Arbeit durchs Leben kommt.

Dass man mit den Sätzen runtergeht, ist von vornherein ausgeschlossen. Selbst die Pläne der CDU, bei arbeitsunwilligen Bürgergeldempfängern etwas genauer hinzuschauen, stoßen auf erbitterten Widerstand. Sozialabbau ist in Deutschland schon, wenn man den Leuten, die von der Allgemeinheit leben, zumutet, hin und wieder auf dem Amt zu erscheinen, um zu zeigen, dass es sie noch gibt.

Genau genommen ist es eine Gruppe, die es am Ende immer trifft, weil sie als einzige ohne mächtige Fürsprecher ist: Menschen, die nicht vom Staat abhängig sind, sondern auf eigenen Beinen stehen.

Welche Wohltat eine funktionierende Verwaltung ist, weiß man spätestens dann, wenn nichts mehr funktioniert. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass eine entwickelte Volkswirtschaft an ihre Grenzen stößt, wenn alle sich nur noch gegenseitig verwalten, weil niemand mehr produktiv tätig ist. Das wäre dann der SPD-Staat.

Anfang des Monats erreichte uns die Nachricht, dass die Ausgaben des Bundestages weiter steigen – und das bei deutlich weniger Abgeordneten. Einer der größten Posten dabei: die Reisekosten. Allein in den anderthalb Jahren zwischen Oktober 2023 und Februar 2025 genehmigten sich die Abgeordneten 546 Dienstreisen ins Ausland, wie aus einer Aufstellung der damaligen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hervorgeht. Und seit Dezember ist für Reisen von mehr als zwei Stunden endlich wieder Businessclass drin, das hatte die Regierung Scholz aus Spargründen gestrichen.

Auch die Ausgaben für die Bundestagsverwaltung steigen munter weiter, weil bisher vakante Planstellen nachbesetzt werden. „Warum die Bundestagsverwaltung diese Stellen trotz niedrigerer Abgeordnetenzahl besetzen will, führte sie nicht aus“, heißt es im Bericht des Bundesrechnungshofs zum Haushalt 2026.

Kein Wunder, dass die Regierung die Prüfbehörde zusammenstutzen will. Solche Mäkelei von der Seite kann nun wirklich niemand brauchen!

© Silke Werzinger