Erst spricht Cem Özdemir darüber, wie seine Tochter von migrantischen Männern begafft und angegangen wird. Dann berichtet Kevin Kühnert über Anfeindungen durch muslimische Männergruppen. Bricht ein Damm?

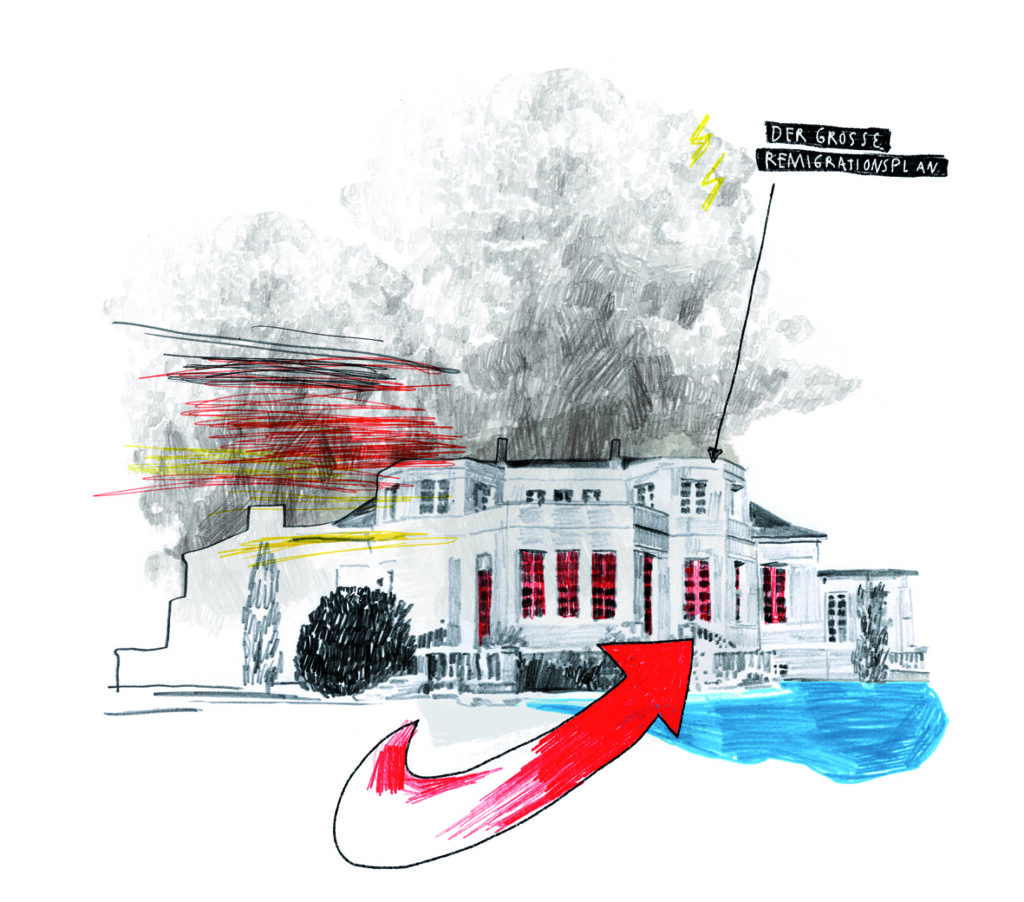

Ein Minister schreibt einen Text zu einem wahlentscheidenden Thema. Er berichtet über persönliche Erlebnisse. Er schildert, wie ihn seine 18-jährige Tochter mit Erfahrungen, die ganz andere sind als seine, zum Nachdenken gebracht hat. Es ist ein ruhiger, abgewogener Text, der um die richtigen Worte ringt. Dann bricht der Sturm los.

Der Politiker wird als Rassist und Sexist beschimpft, ein namhafter Professor nennt ihn „ein Gesicht der völkischen Wende“. Man bezichtigt den Minister, den Rechtsruck in Deutschland zu verstärken und damit die Angst von Millionen von Migranten.

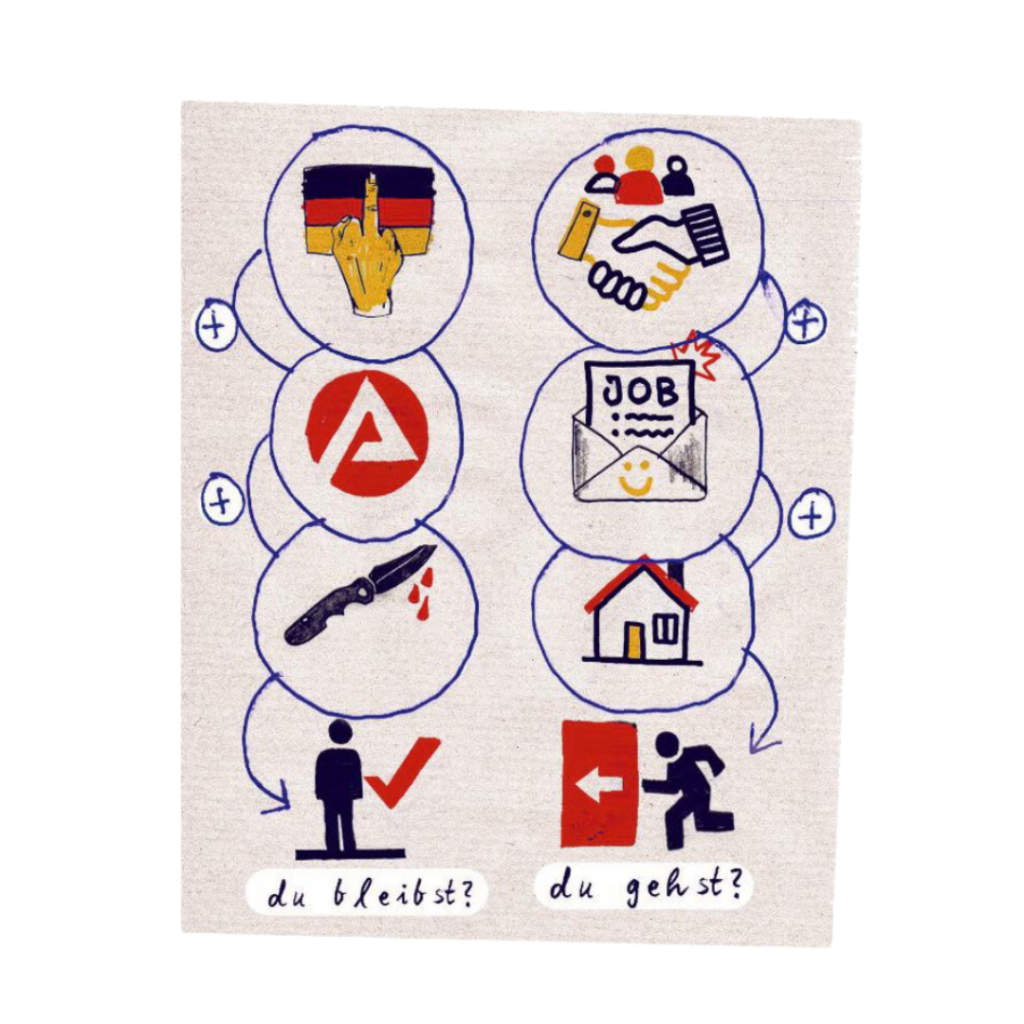

Was ist sein Verbrechen, was hat der Mann geschrieben? Er hat sich das Recht herausgenommen, darauf hinzuweisen, dass es beim Thema Einwanderung nicht nur ein Problem mit Rechtsradikalen gibt, die keine Fremden dulden wollen, sondern auch mit jungen muslimischen Männern, die Deutschland und seine Regeln verachten.

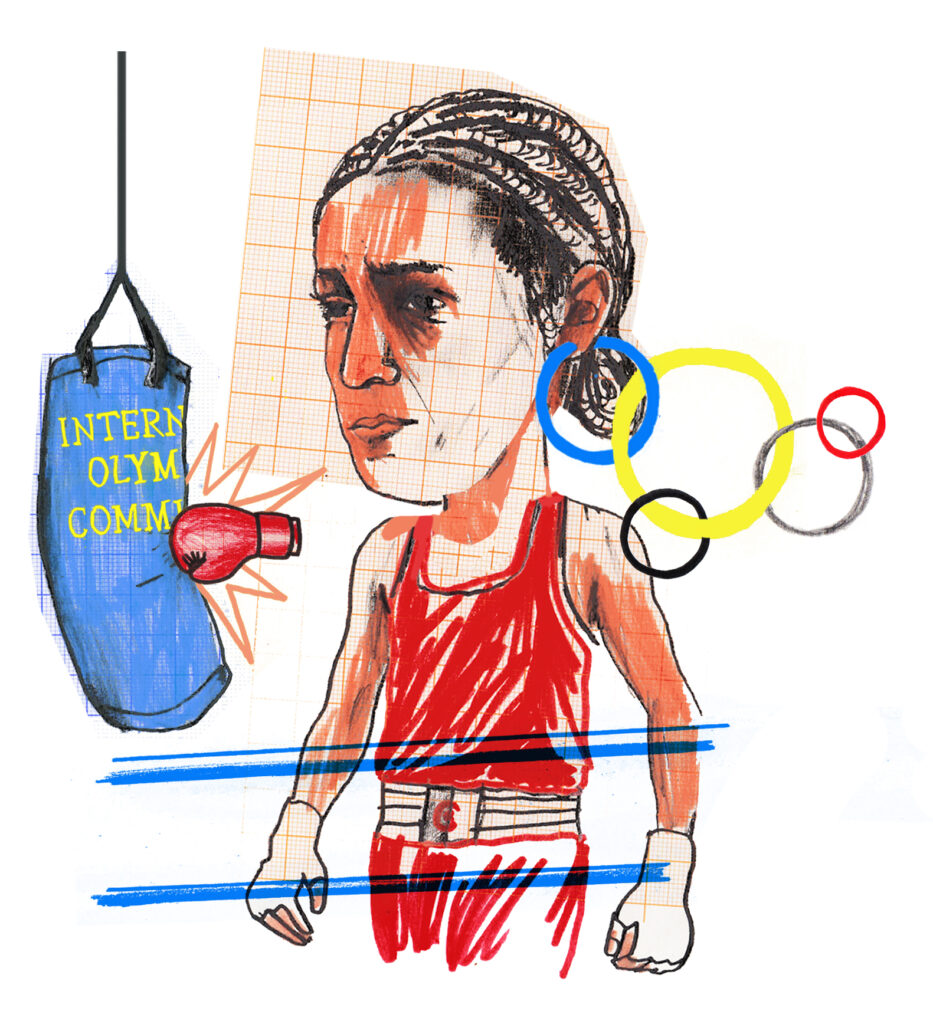

„Meine Tochter macht im nächsten Jahr ihr Abitur. Wenn sie in der Stadt unterwegs ist, kommt es häufiger vor, dass sie oder ihre Freundinnen von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werden“, schrieb der Autor, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, in einem Gastbeitrag für die „FAZ“.

„Gegen solche Übergriffe hat sie sich, wie viele Frauen, das sprichwörtliche dicke Fell zugelegt. Doch ich spüre, wie sie das umtreibt. Und wie enttäuscht sie ist, dass nicht offensiver thematisiert wird, was dahintersteckt: die patriarchalen Strukturen und die Rolle der Frau in vielen muslimisch geprägten Ländern.“

An der Aufregung über diese Zeilen lässt sich ermessen, welcher Tabubruch es ist, wenn ein Politiker aus der Phalanx derjenigen ausschert, die sagen, dass nie die Zuwanderer, sondern immer nur die Mehrheitsgesellschaft das Problem sei. Schon die Überschrift empfanden viele als Provokation. „Sprache, Arbeit und Gesetzestreue“, stand über dem Text. Das reichte, um Özdemir vorzuwerfen, er stelle sich nach rechts, wie es in einem Kommentar in der „taz“ anklagend hieß.

Ja, was denn sonst, möchte man rufen: Ist es etwa nicht wünschenswert, wenn die Leute, die dauerhaft bei uns leben wollen, die deutsche Sprache erlernen, einer geregelten Arbeit nachgehen und sich an die Gesetze halten? Aber so kann man das offenbar nur außerhalb der engen „taz“-Welt sehen.

Ich dachte, wir wären weiter. Ich ging davon aus, es gäbe inzwischen auch im linken Lager ein Problembewusstsein. Ich habe mich wohl getäuscht.

Bloß nicht genauer hinsehen, lautet die Devise, sonst hilft man den Falschen. Was nicht ins Weltbild passt, wird zum „Narrativ“ erklärt, also zur Fiktion. Die Offenheit von Leuten wie Özdemir bediene „rechte Narrative“, lautet ein gängiger Vorwurf. Wo alles zur Erzählung wird, löst sich die Wirklichkeit auf – was den Erzählfluss stört, lässt man einfach unter den Tisch fallen. Das ist ja der Vorteil der Fiktion, sie folgt dem Willen des Erzählers.

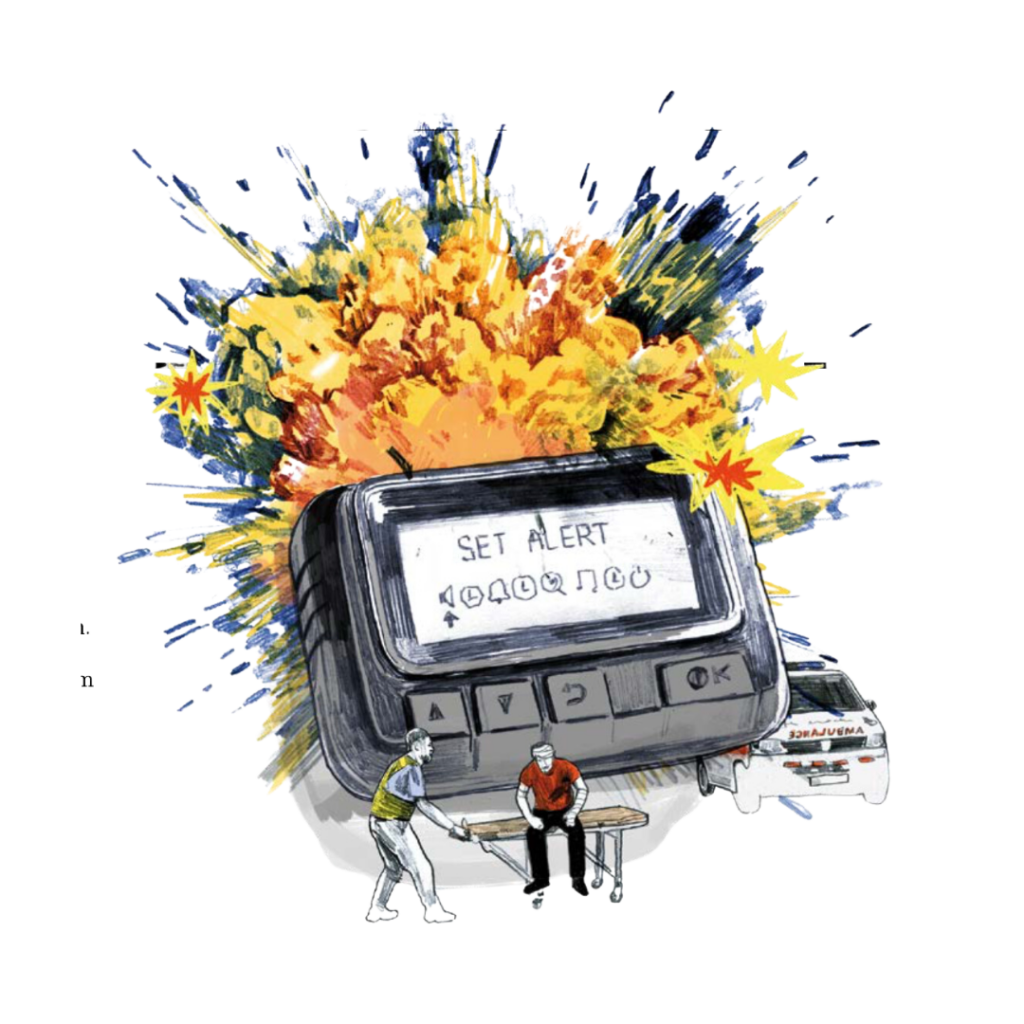

Das Verrückteste dabei ist: Die Leute, für die man sich in die Bresche wirft, haben es vor allem auf Menschen abgesehen, die im Zweifel grün wählen. Wen verachtet der syrische Scharia-Anhänger am meisten? Den katholischen Reaktionär, der findet, dass der eigentliche Platz einer Frau bei den Kindern sei? Eher nicht. Es ist kein Zufall, dass sich der Täter von Solingen ein Volksfest aussuchte, das als „Festival der Vielfalt“ beworben wurde. Nichts hassen islamistische Messermänner mehr als Vielfalt, also genau das, worauf man im rot-grünen Milieu so stolz ist.

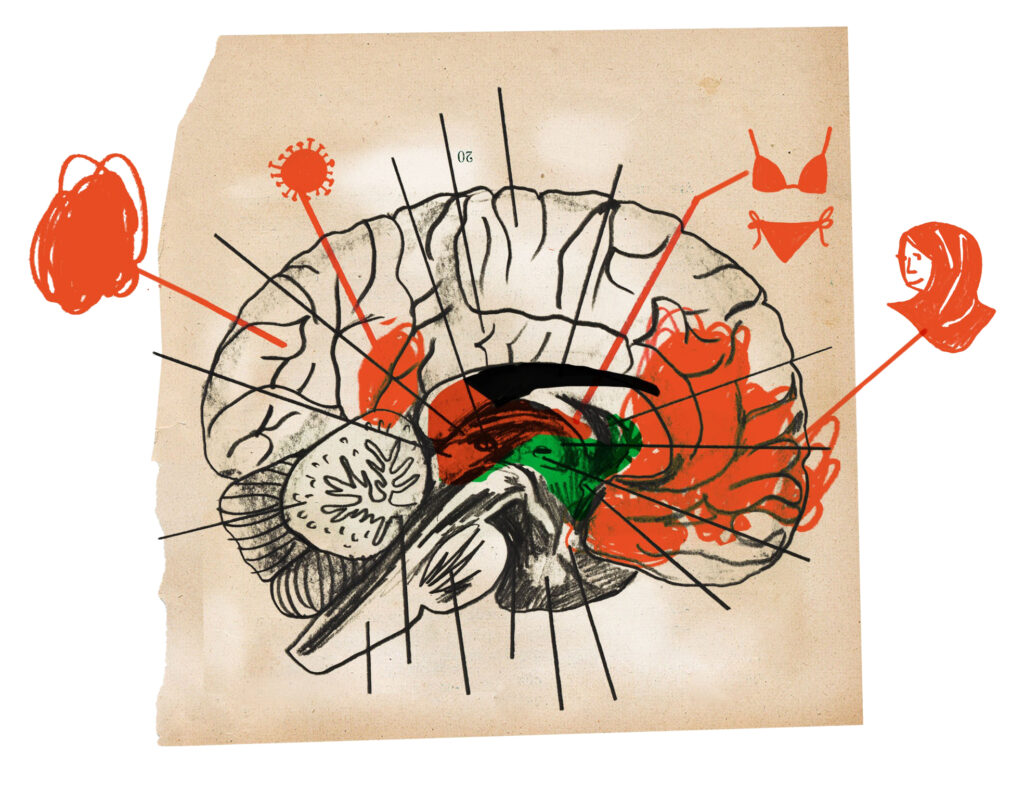

Ich glaube, man kann diese Verdrängung nur psychopathologisch erklären. Aus der Forschung kennt man auch das Phänomen von Frauen, die sich in Verbrecher verlieben. Je schlimmer die Tat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter im Gefängnis Liebesbriefe erhält.

Worauf man sich hingegen jederzeit einigen kann: dass Männer an sich ein Problem seien. So flötet es aus dem Blätterwald. So erklärt es die Familienministerin, wenn sie dazu Stellung nehmen soll, dass ein Syrer in Essen insgesamt 31 Menschen verletzte, weil er über die Trennung von seiner Frau nicht hinwegkam. Wäre man Spötter, würde man sagen, dass es eher selten vorkommt, dass Yannick und Finn zur Machete greifen. Aber schon so eine Anmerkung ist geeignet, einen in Teufelsküche zu bringen.

Das seien Stereotype, heißt es. Klar, was sonst? Aber es ist das Wesen eines Stereotyps, dass es eben nicht ganz falsch ist. Wäre es ganz falsch, hätte es sich nicht etablieren können. Selbstverständlich träumen nicht alle afghanischen Männer von einer Frau als Haussklavin. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon träumen, ist erkennbar höher als bei Jungs, die einem normalen deutschen Mittelschichtshaushalt entstammen.

Wer nicht genau hinsehen mag, dem fällt auch nichts ein, was man besser machen kann. Entsprechend unbeholfen fallen die Empfehlungen aus. Die Männer sollten in sich gehen und an sich arbeiten, stand neulich allen Ernstes in einem viel beachteten Text im „Spiegel“. Ich dachte erst, das sei Satire – bis ich feststellte, dass die Autorin das wirklich so meinte.

In sich gehen und an sich arbeiten? Ich sehe den jungen Talahon vor mir, wie er sich sagt: „Ich habe diesen aufrüttelnden Text im ‚Spiegel‘ gelesen. Ich weiß jetzt, welches Unglück ich und meine Geschlechtsgenossen über den weiblichen Teil der Welt bringen. Ich muss wirklich mal an mir und meiner toxischen Männlichkeit arbeiten.“ So wird es kommen, da bin ich ganz sicher.

Besonders unnachsichtig reagiert das Milieu auf Abweichler aus den eigenen Reihen. In einem verrückten Twist geht es jetzt auch gegen migrantische Frauen, die sich die Nachstellungen durch muslimische Männer nicht länger gefallen lassen wollen. Die Studentin Ninve Ermagan hat beschrieben, auf welche Ablehnung sie stößt, wenn sie von unangenehmen Erfahrungen berichtet. Das ist umso verblüffender, wenn man bedenkt, wie ungnädig gerade im linken Milieu normalerweise auf jede Grenzüberschreitung im Geschlechterverhältnis reagiert wird. Aber in diesem Fall: grenzenlose Toleranz.

Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, weiß, vor wem er sich vorsehen muss und vor wem nicht. Schwulen Männern zum Beispiel muss man nicht lange erklären, wo es angeraten ist, sich in der Öffentlichkeit besser unauffällig zu verhalten.

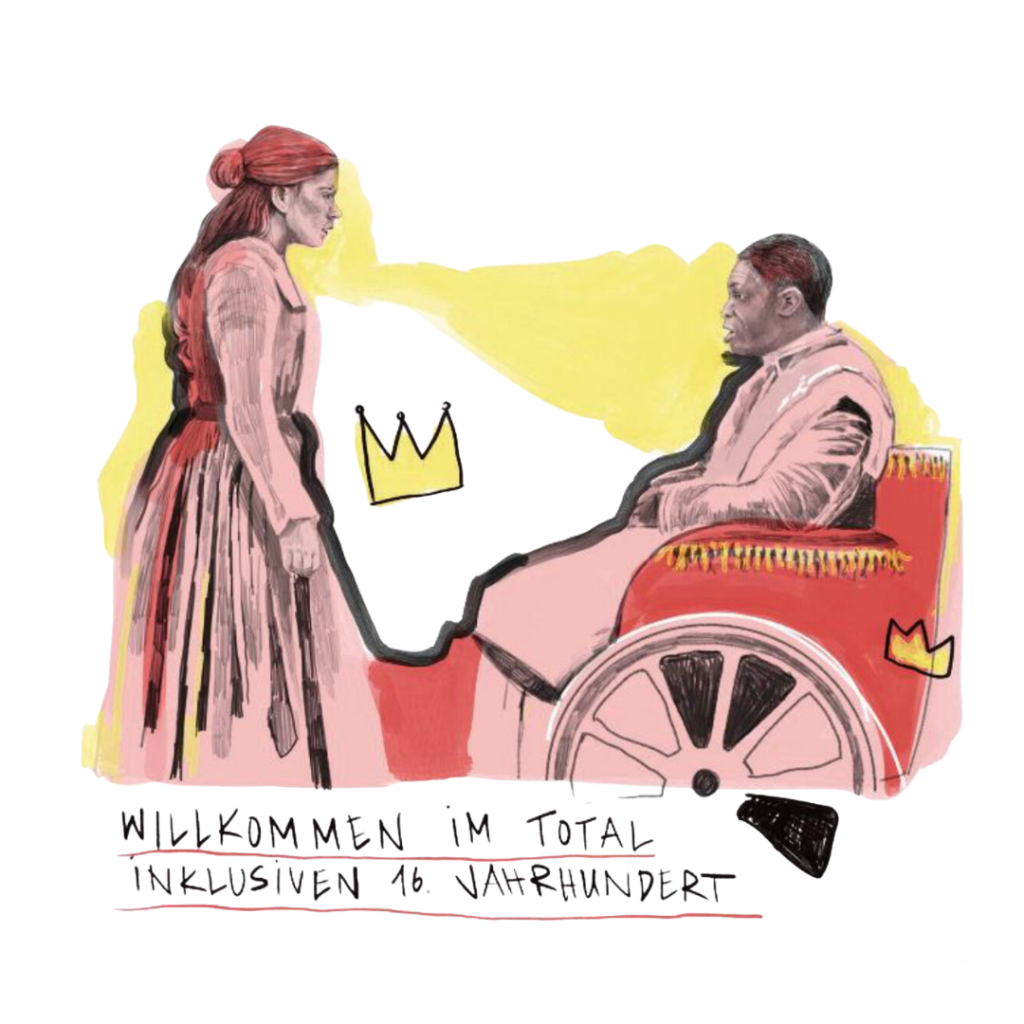

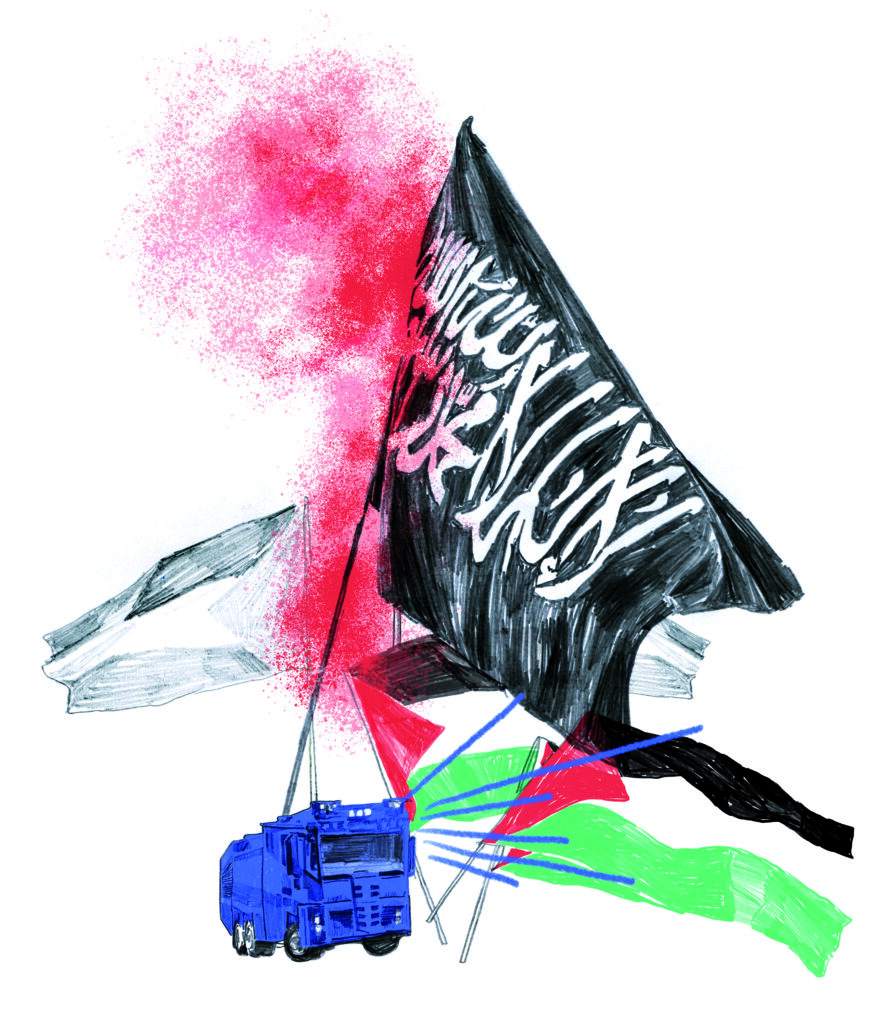

Der Illustrator dieser Kolumne lebt in Köln-Kalk, einem stark migrantisch geprägten Viertel. Er hat sich vorgenommen, die Sehgewohnheiten zu ändern, wie er sagt, das sei sein Beitrag zur Vielfalt. Also zieht er sich hin und wieder Strumpfhose an und stöckelt durch sein Quartier, vorbei an den Döner-Läden und Shisha-Bars. Bislang ist nichts passiert. Ein paar spöttische Bemerkungen, das war’s. Aber wir waren uns einig, dass es Mut braucht, so aufgetakelt durch die Gegend zu staksen.

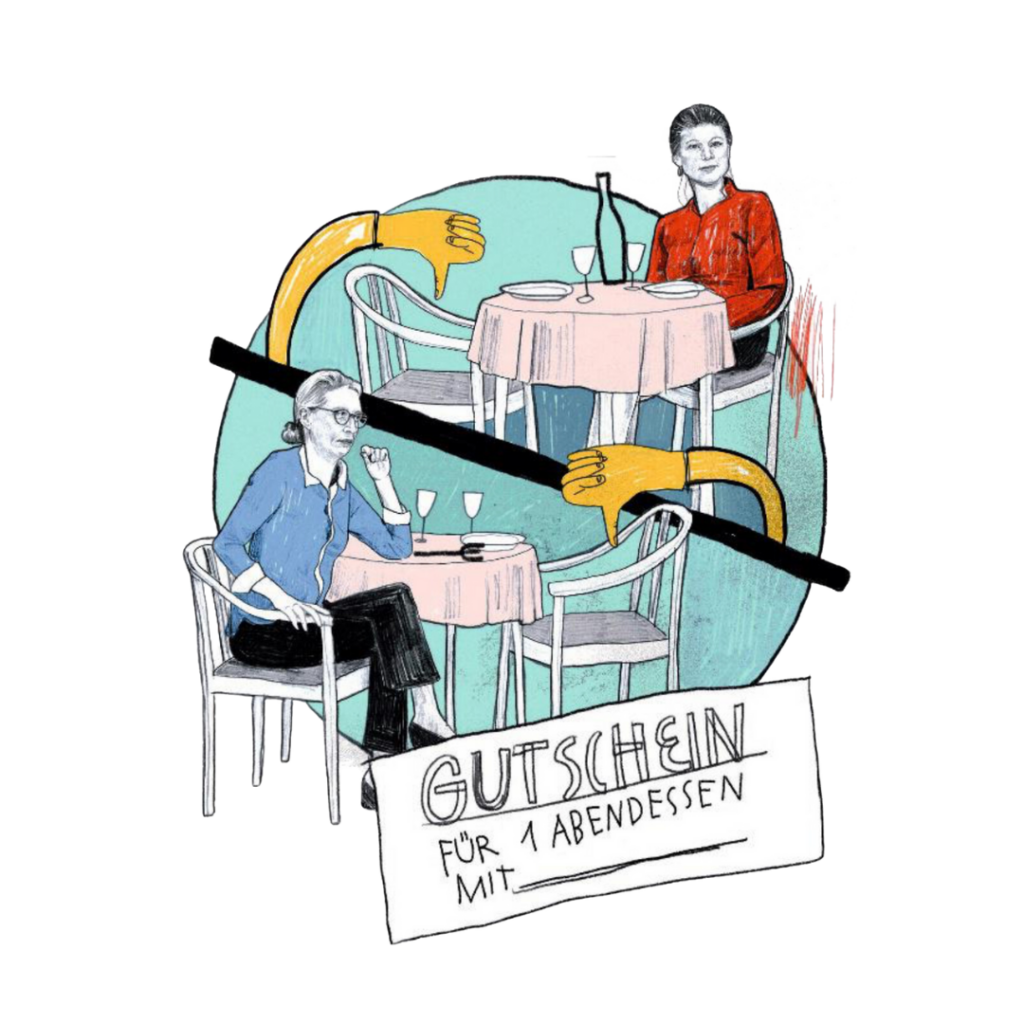

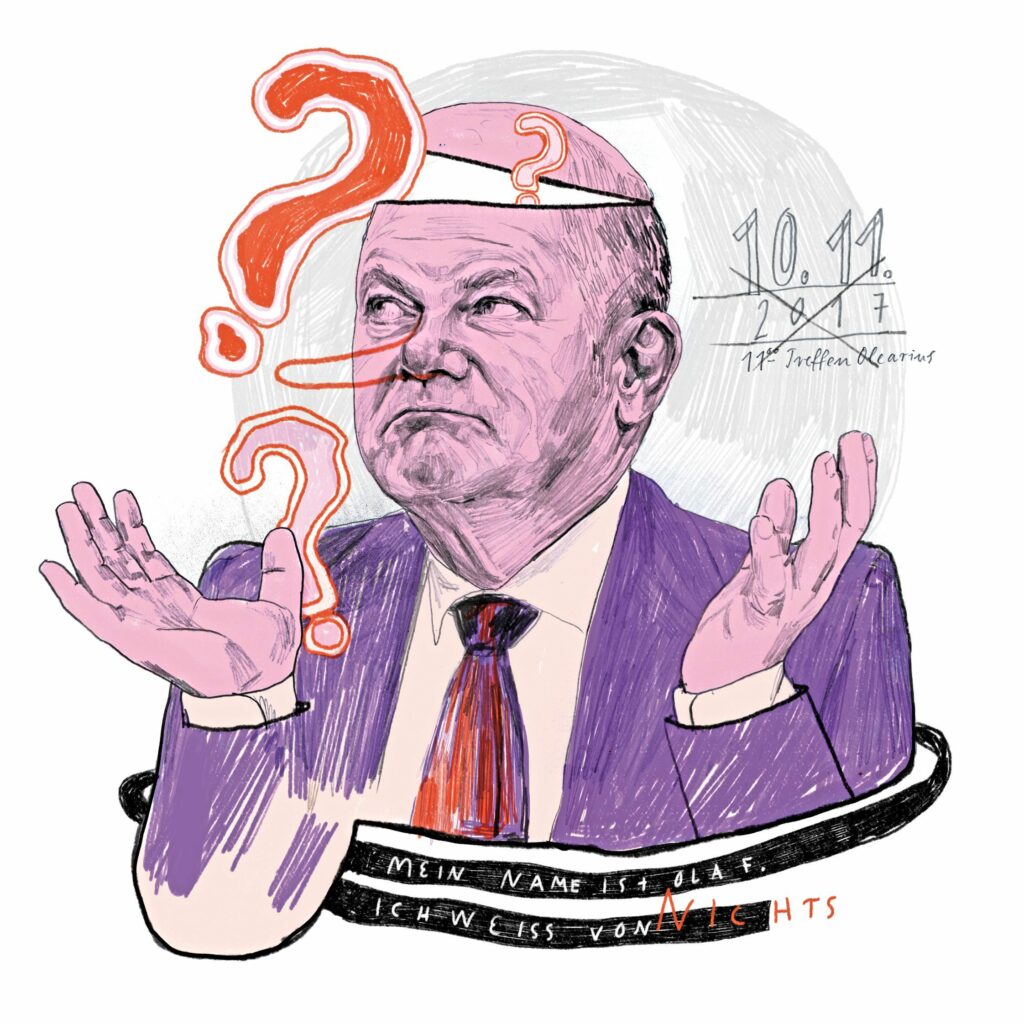

Mal sehen, wie lange der Schweige-Damm hält. Wenige Tage nach Cem Özdemir meldete sich der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu Wort. Dabei kam die Sprache auch auf die Anfeindungen, denen er als schwuler Mann von muslimischen Männergruppen ausgesetzt ist. „Natürlich ist der Großteil der Muslime in meinem Wahlkreis nicht homophob. Aber die, die es sind, schränken meine Freiheit ein und haben kein Recht darauf. Und darüber werde ich nicht aus taktischen Gründen schweigen.“

Mag sein, dass Kühnert offen sprach, weil er wusste, dass er ein paar Tage später von allen Ämtern zurücktreten würde. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass er einfach die Nase voll hatte, weiter aus Rücksicht auf die Krakeeler am linken Rand den Mund zu halten.

Wenn man sich zweimal überlegen muss, ob man mit seinem Partner Hand in Hand durch die Stadt geht, ist das nicht mehr das Land, für das man als Politiker angetreten war. Wie Cem Özdemir in der „FAZ“ schrieb: Etwas hat sich verändert.

© Michael Szyszka