Will Friedrich Merz Bundeskanzler werden? Man weiß es nicht. Was wir dafür jetzt wissen: Er ist der Typ Mensch, auf den man nur so lange bauen kann, wie es keinen Ärger gibt

Wie ruiniert man als führender Politiker den Ruf eines Menschen? Man sagt seine Teilnahme bei einer Konferenz zu. Es gibt Kritik wegen des geplanten Auftritts. Der Mensch, mit dem man zu einem öffentlichen Gespräch verabredet ist, gilt als rechter Hardliner.

Man sagt die Teilnahme wieder ab – allerdings nicht wegen des Treffens mit dem Hardliner, für das man angegriffen wurde, sondern weil man angeblich im Rahmenprogramm auf zwei Namen gestoßen ist, die eine Teilnahme unmöglich machen. Botschaft Nummer eins: Mit dem rechten Trump-Freund hätte man sich ja noch getroffen, aber nicht mit den beiden anderen Vögeln. Botschaft Nummer zwei: Wer die beiden künftig wieder auf ein Podium einlädt, ist nicht ganz bei Trost.

Ich bin mit der Familie im Sommerurlaub in Amerika. Da erreichen einen viele Nachrichten aus der Heimat mit Verspätung. Aber dass der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz seinen Auftritt bei einer Konferenz in Berlin abgesagt hat, weil dort neben dem republikanischen Senator (und Trump-Freund) Lindsey Graham auch der Journalist Henryk M. Broder sowie der Anwalt Joachim Steinhöfel sprechen sollten, das habe ich sogar im fernen Connecticut mitbekommen. Manches mag länger brauchen, bis man davon erfährt, dafür ärgert man sich nachhaltiger.

Ich kenne Henryk Broder, seit ich vor 30 Jahren für den „Spiegel“ von Hamburg nach Berlin wechselte. Ich würde nicht sagen, dass wir befreundet sind, auch wenn wir in manchem Kampf auf einer Seite standen. Freundschaftlich verbunden, das trifft es vielleicht am ehesten. Möglicherweise nehme ich mir die Geschichte deshalb so zu Herzen.

Broder hat schon gegen die Narren links und rechts der Mitte gekämpft, als viele noch glaubten, wahre Idioten gäbe es nur bei den Rechten. Jedes Interview mit ihm enthält mehr in Sottisen verpackte Wahrheit, als die meisten Journalisten in ihrem ganzen Leben an Wahrheit und Sottisen zustande bringen. Vor allem ist er absolut unkorrumpierbar. Vor sechs Wochen hat er sein Engagement bei der „Weltwoche“ beendet, weil er fand, dass er da nicht mehr hinpasst.

Und nun muss ich in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ lesen, bei näherem Studium der Teilnehmerliste des „Transatlantischen Forums“, also jener geplanten Veranstaltung mit Merz und Graham in Berlin, sei im Büro Merz aufgefallen, dass auch Henryk M. Broder und Joachim Steinhöfel als Redner vorgesehen waren, „zwei Maulhelden jenes rechten Randes des demokratischen Spektrums, mit dessen parteipolitischer Vertretung, der AfD, CDU und CSU in keiner Form zusammenarbeiten möchten“?

Keine Ahnung, was bei der „FAZ“ beziehungsweise in der CDU-Parteizentrale unter Zusammenarbeit verstanden wird: Die Teilnahme an einem Forum, bei dem unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen, fällt nach landläufiger Auffassung jedenfalls nicht darunter. Man hätte sich vermutlich nicht mal gesehen. Der Auftritt von Merz war für 14 Uhr vorgesehen, der von Broder und Steinhöfel für 10 Uhr. Das Programm stand auch seit Wochen fest, aber vielleicht liest man im Adenauer-Haus aus Prinzip keine Tagungsprogramme über den Auftritt des Parteivorsitzenden hinaus.

Was die AfD-Nähe angeht, scheint ebenfalls der Wunsch Vater der Behauptung zu sein. Broder hat mal einen Vortrag vor der AfD-Fraktion gehalten, zu dem man ihm nur gratulieren kann, wenn man ihn gelesen hat. Steinhöfel hat seinen Rechtsbeistand zugesagt, als der damalige Parteivorsitzende Jörg Meuthen nach einem Anwalt suchte, der willens war, die AfD im Parteiausschlussverfahren gegen Nazis wie den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz zu vertreten. Die Nazihaftwerdung der AfD schritt dann trotz des Kalbitz-Rauswurfs voran, worauf Steinhöfel sein Mandat wieder niederlegte.

Ich weiß nicht, welche Pläne Friedrich Merz noch hat. Möglicherweise reicht es ihm, Parteivorsitzender und Fraktionschef der CDU zu sein, das wäre ihm zu wünschen. Vielleicht will er aber auch Bundeskanzler werden. Ab einem gewissen Level trauen sich Politiker alles zu, das scheint nahezu unausweichlich. Wenn man Manuela Schwesig fragen würde, ob sie nicht finde, dass sie das Zeug zur Bundeskanzlerin habe, sagte sie garantiert Ja.

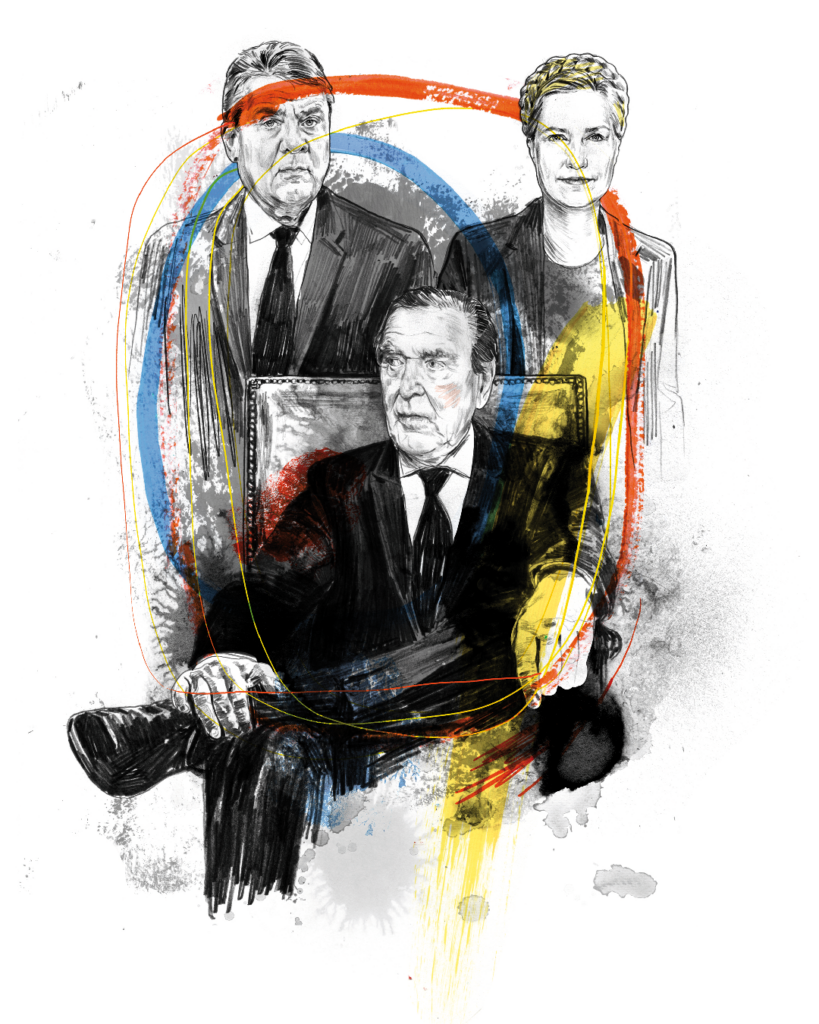

Stellen wir uns Merz als Bundeskanzler vor. Wir wissen jetzt: Er ist der Typ Mensch, auf den man nur so lange bauen kann, wie es keinen Ärger gibt. Ich hatte zwischenzeitlich einen anderen Eindruck gewonnen. Ich hielt ihn für einen, der unter Druck Standfestigkeit zeigt. Jetzt weiß ich, er ist doch nur ein Würstchen. Ein sehr reiches Würstchen, keine Frage, mit einer schönen neuen Brille und einem Pilotenschein. Der Pilotenschein hat mich sofort für ihn eingenommen. Franz Josef Strauß hatte ebenfalls einen. Aber das ist leider auch alles, was Merz mit Strauß verbindet.

Die Krux der modernen Konservativen ist, dass sie bei den falschen Leuten ankommen wollen. Ein Linker käme nie auf die Idee, den Beifall der anderen Seite zu suchen. Entweder ist es ihm egal, wie sie im Lager des Gegners über ihn denken. Oder er ist im Gegenteil sogar stolz, dass sie ihn dort hassen. Wer ihn nicht wählt, kann ihm gestohlen bleiben.

So kann der Konservative nicht denken. Konstantin von Notz von den Grünen schreibt auf Twitter, dass Merz nicht mehr alle Latten am Zaun habe? Im Team Merz schlottern ihnen vor Angst die Hosen. Die „Süddeutsche“ findet, dass es sich für den Anführer der größten Oppositionspartei nicht schickt, einen Mann wie Graham zu treffen, der Trump prima findet? Oh Gott, wie kommen wir aus der Nummer wieder heraus? Sagen wir einfach, wir haben das Programm nicht gekannt!

Natürlich würde man sich bei den Linken auch niemals vorschreiben lassen, mit wem man sich zusammensetzen darf und wem nicht. Hans-Christian Ströbele hat als Anwalt sogar waschechte Terroristen vertreten, die nicht nur davon träumten, das System aus den Angeln zu heben, sondern das mit der Waffe in der Hand versuchten.

Hat das die Grünen davon abgehalten, ihn als Direktkandidaten für die Bundestagswahl aufzustellen? Selbstverständlich nicht. Saß er dann im Geheimausschuss des Bundestages, ohne dass die anderen Fraktionen Einspruch erhoben hätten? Aber sicher. Wenn jemand geschrieben hätte, dass man mit Leuten wie Ströbele wegen seiner Mandate nicht zusammenarbeiten dürfe, sie hätten sich bei den Grünen totgelacht.

Manchmal denke ich an Helmut Kohl zurück. Wie hätte Kohl reagiert? Ganz einfach: Wenn einer wie Notz rumkrakeelt hätte, wäre er gleich zweimal zu der Konferenz gekommen, von der man ihm gesagt hätte, dass man da nicht hingehen darf. Im Zweifel stand er auch noch für Fehler ein, die andere gemacht hatten.

Die beste Lebensversicherung eines Ministers in Nöten waren Kommentare, die seine sofortige Absetzung verlangten. Da hielt Kohl schon aus Prinzip an der Person fest, deren Kopf nun allenthalben gefordert wurde. So überlebte Manfred Wörner den Kießling-Skandal, für den er als Verteidigungsminister eigentlich sofort seinen Hut hätte nehmen müssen, und Rita Süssmuth ihre Flugaffäre.

Merz war einer der Ersten, die sich von Kohl lossagten. Man müsse die Distanz vergrößern, den Ton verschärfen, erklärte er, als die Spendenaffäre losbrach. Da war er Fraktionsvize und Kohl gerade als Kanzler abgewählt. Schon von der Mutter habe er gelernt, dass „die Hand, die segnet, zuerst gebissen wird“, vertraute Kohl darauf seinem „Tagebuch“ an.

Merz brauchte 22 Jahre, bis er endlich das wurde, was zu werden er schon damals erhofft hatte. Der Verrat zahlt sich für den Verräter nicht immer aus.

©Michael Szyszka